12. Cambio climático, justicia distributiva y límites “preinstitucionales” a la apropiación de recursos

© 2024 Colin Hickey, CC BY-NC-ND 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0354.12

1. Introducción

En este capítulo, intento construir parte de una teoría distintiva de la justicia distributiva global para dar una concepción adecuada de la moral climática. Mi objetivo principal, al centrarme en cuestiones de justicia relativas a la distribución de un tipo particular de recurso global, es argumentar que los individuos, antes de la existencia de instituciones justas, están obligados, como cuestión de principios de justicia distributiva global, a restringir su uso, o a compartir de forma justa los beneficios de cualquier uso que sobrepase sus justos títulos (entitlements), de la capacidad de la Tierra para absorber gases de efecto invernadero dentro de un rango justificable específico.1

Otros en la literatura climática han señalado en direcciones vagamente similares ofreciendo principios de distribución (normalmente para las emisiones).2 Peter Singer, por ejemplo, ha defendido una forma de igualitarismo de las emisiones de gases de efecto invernadero (Singer 2006). Henry Shue distingue entre las emisiones de subsistencia y las de lujo, y sostiene que “las emisiones deberían repartirse de forma algo más igualitaria que en la actualidad” porque no es justo “pedirles a algunas personas que renuncien a sus necesidades para que otras puedan conservar sus lujos” (Shue 2014, 58, 64).

Sin embargo, un rasgo llamativo de la literatura es la frecuencia con la que estas perspectivas no aclaran las implicaciones de tales principios respecto a los deberes de los individuos (en lugar de los colectivos), especialmente en una situación anterior a la existencia de instituciones justas (a lo que llamaré “preinstitucional”).3 Genuinamente no está claro si ofrecen argumentos sobre cuáles son nuestros deberes “preinstitucionales” o si sólo ofrecen argumentos sobre cómo deberían ser nuestras instituciones climáticas (y luego, quizá, de manera derivada, cuáles serían nuestros deberes de cumplimiento “postinstitucionales” con ellas).4

En este capítulo espero profundizar—a la luz de nuestra situación preinstitucional y con una orientación deliberada hacia los deberes individuales—la lógica detrás de los tipos de intuiciones que Shue y otros en la literatura señalan correctamente, pero que han quedado subexplorados y latentes.

Abordo esta tarea revisitando e inspirándome en dos modelos destacados de la filosofía política clásica para pensar acerca de las normas (derechos, permisos, límites, etc.) relativas al uso preinstitucional de los recursos sin dueño en general: Locke y Kant, respectivamente. El recurso del que me ocupo directamente, como ya he mencionado, es la Capacidad de Absorción de la Tierra (EAC, por sus siglas en inglés), que es la capacidad del sistema terrestre de absorber los gases de efecto invernadero sin perturbaciones peligrosas para el clima. La EAC es un recurso global escaso, valioso, rival y no excluible que nadie posee.5 Todas las múltiples catástrofes del cambio climático llegan cuando (como está ocurriendo rápidamente) este recurso se agota y emitimos más gases de efecto invernadero de los que pueden ser absorbidos de forma segura—una posibilidad que, desgraciadamente, nuestras amplias reservas de combustibles fósiles permiten (véase IPCC 2014 y 2018)—. Con esto en mente, todavía carecemos de esquemas de propiedad adecuados para distribuir este recurso de manera justa. Por lo tanto, sería fructífero revisitar algunas de las cuestiones básicas sobre la apropiación de los recursos sin dueño, y las porciones justas, de la tradición liberal clásica.

Para que quede claro, no estoy defendiendo ni respaldando los sistemas generales de Locke o Kant ni sosteniendo que ofrezcan teorías generales adecuadas de la justicia distributiva. Más bien, los destaco como un marco de referencia para pensar sobre el problema moral preinstitucional. Extraigo recursos específicos y plausibles que ambos desarrollan sobre los derechos básicos preinstitucionales, con la finalidad de introducir una concepción preliminar de las porciones distributivas de EAC y de los permisos, derechos y deberes que conllevan. En la primera sección, considero la tradición lockeana y su enfoque en las normas y derechos fundamentales de igualdad y autoconservación y cómo éstos pueden dar paso a una concepción preliminar de las porciones distributivas y los deberes preinstitucionales. En la segunda sección me ocupo de la tradición kantiana y de su enfoque en las normas y derechos fundamentales de igualdad y libertad, y de cómo éstos pueden conducir a una concepción preliminar de las porciones distributivas y los deberes preinstitucionales. En la tercera sección sostengo que inspirarse en estas dos perspectivas en lo que respecta a los derechos preinstitucionales absolutamente básicos que poseen los individuos revela una concepción disyuntiva de por qué es plausible pensar que los individuos tienen deberes preinstitucionales de restringir su uso de EAC dentro de un rango justificable. Teniendo en cuenta esta concepción disyuntiva, sugiero que estos deberes son al menos tan exigentes como la menos exigente de las dos perspectivas, y pueden ser moralmente susceptibles a reparación en caso de violación. Ambas perspectivas apuntan en una dirección similar con respecto a las porciones distributivas preinstitucionales, la cual es más plausible que la posición de los escépticos que, para mantener su escepticismo sobre los deberes preinstitucionales, tienen que negar los derechos básicos preinstitucionales de autoconservación o libertad. Este panorama general tiene algunas implicaciones bastante radicales, especialmente para los más acomodados. Por último, en la cuarta sección considero cómo los destinatarios de los deberes de este supuesto núcleo mínimo podrían intentar atemperar las implicaciones de esta concepción disyuntiva y muestro por qué es improbable que tales intentos tengan éxito.

2. El modelo lockeano de normas de apropiación preinstitucional de recursos

En su Segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke se enfrenta al reto de demostrar que los derechos de propiedad pueden ser válidos preinstitucionalmente (Locke 2010).6 En esta sección me baso en Jeremy Waldron y Gopal Sreenivasan, intérpretes de Locke, para mostrar cómo el uso lockeano de las normas fundamentales de igualdad y autoconservación genera derechos preinstitucionales a los recursos que pueden servir como base mínima para ordenar las porciones distributivas justas y las restricciones al uso de EAC (Waldron 2002, especialmente el capítulo 6; Sreenivasan 1995).

Locke piensa, de manera plausible, que tenemos un derecho básico a la autoconservación. Llega a esta conclusión a través de sus compromisos teológicos de que Dios nos creó y nos dio el mundo en común para “el soporte y comodidad” de nuestro ser.7 Esta fuente de normatividad establece la base para las normas de apropiación preinstitucional de recursos, particularmente cuando se combina con la tesis de Locke de que, fundamentalmente, todos somos fundamentalmente iguales morales.8 Nadie tiene un estatus moral superior. Todos estamos a la par. Así que, a diferencia del egoísmo de Hobbes, que en palabras de Waldron

trata la supervivencia de P como una fuente sui generis de normatividad para P, algo que es normativamente opaco para Q, y trata el interés de Q como una fuente sui generis de normatividad para Q, que es normativamente opaco para P

Locke reconoce que la fuente de normatividad de la autoconservación en mi caso, tu caso y todos los casos es la misma (Waldron 2002, 157–8).9 Este aspecto clave parece plausible, incluso si rechazamos la justificación religiosa específica de Locke del derecho a la autoconservación.

a combinación de los puntos sobre la autoconservación con la afirmación de la igualdad fundamental proporciona a Locke un esquema normativo básico. Todos tienen derecho a la autoconservación y, debido a la fuente idéntica de normatividad para todos en lo que respecta a los derechos de autoconservación, ceteris paribus (es decir, cuando la “propia preservación no se amenazada”) todos están obligados a preservar “el resto de la humanidad” (2T 6). Sreenivasan interpreta esto distinguiendo entre el “derecho natural a la preservación” de todos y su derecho natural “a preservarse a sí mismos”, que difieren con respecto a los deberes correspondientes que imponen a los demás:

En el primer caso, los demás tienen el deber de abstenerse de poner en peligro directamente la vida del titular de los derechos; en el segundo caso, los demás tienen el deber de abstenerse de impedir que el titular de los derechos se preserve activamente (Sreenivasan 1995, 24).

La forma en que ejercemos y damos sentido a esos derechos es utilizando los recursos naturales. Éstos son los medios para nuestra autoconservación. Así pues, el derecho de autoconservación se refiere, en última instancia, a la porción de los medios necesarios para la autoconservación que a uno le corresponde. Es un derecho de acceso a tales recursos, sin que se no niegue dicho acceso o se nos imponga una carga indebida, lo que será clave para pensar en las porciones distributivas preinstitucionales de recursos (Sreenivasan 1995, 43). Dados tales derechos, Locke piensa que debe haber formas legítimas para que los individuos se apropien de los recursos sin dueño previo para su uso y beneficio privados legítimos sin requerir, por ejemplo, el consentimiento de todos o la aprobación de algún cuerpo político (2T 26).10 Famosamente, Locke dirige su atención al trabajo, que en general es necesario para obtener el valor de los recursos de la Tierra.11 Como dice Waldron, para Locke, el significado de nuestro trabajo es que, dada la teleología de los recursos descrita anteriormente, es “el modo apropiado de nuestra participación en la creación y sustento de nuestro ser” (Waldron 2002, 164). O, como dice Sreenivasan, “la propiedad del producto del trabajo puede verse como la actualización de un derecho previo a los medios de autoconservación” (Sreenivasan 1995, 41). Dentro del resto del marco hasta ahora, Locke está en condiciones de mostrar las limitaciones de la apropiación legítima de recursos por medio del trabajo, las cuales operan pre y postinstitucionalmente. Éstas adoptan la forma de las así llamadas limitaciones del desperdicio y suficiencia de Locke y su doctrina de la caridad.

La limitación del desperdicio proviene de la afirmación de Locke de que “Dios no creó ninguna cosa para que el hombre la dejara echarse a perder o para destruirla” (2T 31). Waldron cree que esto se entiende de mejor manera como una forma de condenar las adquisiciones que “perecen inútilmente” en la posesión del adquisidor. Como Waldron dice,

Que a todos se les niegue el uso de ellos [los bienes echados a perder] por alguien que no los usa él mismo, o que no se propone darles un uso humano, es una afrenta directa a la relación teleológica en la que cada uno de nosotros se encuentra con la abundancia proveída por Dios (Waldron 2002, 170).

Precisamente qué tanto esta norma limita la apropiación individual de recursos o sirve para condenar la desigualdad depende de cierta interpretación. Dada la aparición del dinero y las economías de mercado, uno puede acumular tierra y apropiarse de recursos en cantidades mucho mayores de las que se pueden destinar directamente al uso personal, a cambio de dinero, que no se “echa a perder” en el sentido tradicional, como un almacén de cosechas perecederas (2T 46). Así que para que la limitación del desperdicio sirva para condenar el exceso de apropiación y la desigualdad en las economías modernas, el exceso de dinero debe poder entenderse como que se “echa a perder” en el sentido normativamente relevante. La interpretación de Waldron permite esto, aunque hasta qué punto consideraría que la riqueza almacenada se está echando a perder es incierto.12

La limitación de la suficiencia parte de la afirmación de Locke de que la apropiación de recursos es legítima “al menos cuando queden todavía suficientes bienes comunes para los demás” (2T 27). Waldron entiende esto como una condición suficiente, más que necesaria, para la legitimidad de la apropiación de recursos,

destacando el punto de que ciertamente no hay ninguna dificultad con la adquisición unilateral… en circunstancias de abundancia, pero dejando abierta la posibilidad de que se tenga que encontrar alguna otra base para regular la adquisición en circunstancias de escasez (Waldron 2002, 172).13

En circunstancias de abundancia, en lo que respecta a los derechos de los demás, el uso que uno hace de un bien básicamente equivale a no tomar nada de los recursos sin dueño y, por lo tanto, puede utilizarse legítimamente sin el consentimiento de los demás (Sreenivasan 1995, 48). Cuando los recursos se vuelven más escasos, la posibilidad de perjudicar los derechos de los demás, en particular los derechos a los medios de autoconservación, se hace más patente, al igual que las vías para quejarse sobre la legitimidad del uso (Waldron 2002, 172). La apropiación de recursos viola el derecho a los medios de autoconservación cuando su uso no está al servicio de la propia autoconservación y cuando dichos recursos podrían ser utilizados por otros cuya autoconservación está amenazada (Sreenivasan 1995, 49). Por lo tanto, la limitación de la suficiencia funciona para “asegurar que las precondiciones materiales del derecho de todos a los medios de preservación se mantengan firmemente en su lugar” (Sreenivasan 1995, 49). El uso que hace Sreenivasan de expresiones como “asegurar” y “firmemente en su lugar” es digno de mención, ya que subraya el énfasis en las nociones de estabilidad y seguridad de la autoconservación implicadas por la perspectiva.14 Más que la mera autoconservación, el derecho con el que Locke está lidiando apunta a la protección frente a las constantes amenazas a la supervivencia, donde las condiciones para la autopreservación podrían ser socavadas en cualquier momento por poderes significativos y arbitrarios.15

La última norma que Locke emplea para restringir la apropiación de recursos mediante el trabajo opera a través de su concepción de la caridad. Ésta es, sin embargo, muy diferente a las perspectivas contemporáneas, que conciben la caridad como supererogatoria o quizás como un deber sin un derecho correspondiente. En su lugar, aunque la llamamos una perspectiva de la “caridad”, la perspectiva de Locke se entiende como un componente de una teoría de la justicia distributiva. Como dice Waldron, esta perspectiva

requiere que los propietarios en toda economía cedan el control de algunas de sus posesiones excedentes, para que puedan ser usadas para satisfacer las necesidades apremiantes de los más pobres, cuando éstos no tienen forma de sobrevivir de otra manera (Waldron 2002, 177).

Locke dice que esos individuos necesitados tienen “un derecho” y “un título” sobre esos excedentes, que “no se les puede negar” (1T 42). Está mal que los individuos retengan esos excedentes y no puede decirse que estén ejerciendo sus derechos de propiedad. Waldron incluso argumenta que Locke pensaba que esta forma de caridad podía ser impuesta por un Estado y que ni los ricos ni la sociedad civil podían interponerse y resistir los esfuerzos de los pobres por apoderarse de tales excedentes (Waldron 2002, 182, 185).16 Sin embargo, la cualificación de no tener otros medios de supervivencia es importante, porque aplica sólo a los que no pueden subsistir mediante su propio trabajo y revela que la forma general de aliviar la pobreza implica reestructurar la economía para asegurar un empleo significativo para todos los que puedan (Sreenivasan 1995, 42–3).

Éste es, a grandes rasgos, el modelo lockeano de apropiación preinstitucional de recursos. Por supuesto, la concepción de Locke depende en gran medida de premisas teológicas, por lo que podríamos ser escépticos en cuanto a su utilidad en nuestro contexto actual en relación con el cambio climático y la EAC. Sigo a Sreenivasan al pensar que, a pesar de ello, “la adopción de una perspectiva secular no disminuye en absoluto la relevancia contemporánea del argumento lockeano de la propiedad privada» (Sreenivasan 1995, 6). Esto es esencialmente verdad porque podemos entender secularmente la igualdad moral fundamental entre las personas y a los derechos básicos de autoconservación del tipo empleado por el modelo lockeano, los cuales tienen implicaciones para las porciones distributivas preinstitucionales legítimas y la apropiación de recursos, y podemos hacerlo sin requerir la teleología religiosa de los recursos.

Sin embargo, antes de vincular más cabalmente el modelo lockeano (y sus diversos recursos) con el cambio climático y el uso preinstitucional de la EAC, en la siguiente sección presento el modelo kantiano de apropiación preinstitucional de recursos.

3. El modelo kantiano de normas de apropiación preinstitucional de recursos

Tenemos, en la tradición lockeana, una perspectiva en la que las porciones distributivas preinstitucionales y las normas relativas a la apropiación de los recursos sin dueño son determinadas y normativamente autoritativas a la luz de nuestra igualdad moral y de nuestros derechos de autoconservación. En esta sección, examino un segundo modelo para entender estas normas, inspirado en la tradición kantiana, que toma la igualdad moral y los derechos a la libertad como mecanismos fundacionales—de nuevo con la vista puesta en la extracción de recursos plausibles para una concepción preliminar de la apropiación y de las porciones distributivas justas de EAC—.17

Para empezar, la perspectiva de Kant comienza con el derecho básico de libertad de todos, que proporciona la distinción central con respecto al enfoque lockeano detallado anteriormente. Este derecho se interpreta a menudo, en su raíz, como la independencia de ser limitado por la elección de otro (Kant 2010, GW 4:446–7). Como se ha dicho, esto es demasiado amplio para ser significativo. Dado que los derechos a la libertad son recíprocos y, por necesidad, mutuamente poseídos por todos, podemos, de hecho, estar limitados por las elecciones de otros (Kant 2008, MM 6:238).18 Como dice Tom Hill, los derechos a la libertad están limitados por “los principios de justicia, de no daño, de contrato y de responsabilidad hacia los demás” (Hill 1991, 48). El derecho básico a la libertad pretende proteger, como dice Hill, “ciertas decisiones que afectan profundamente la propia vida de una persona, siempre y cuando sean consistentes con otros principios morales básicos, incluido el reconocimiento de libertades comparables para los demás” (Hill 1991, 48). El importante valor moral de dicha protección recae en poder perseguir una serie de deseos, intereses y proyectos de una manera que puede entenderse como que nosotros hacemos nuestra propia vida (Herman 1993, 178). Tener esa protección es poder vivir una vida moderadamente autodeterminada con su propia forma que no está sujeta a la dominación de otros. Para el resto de este capítulo, consideraré que el aspecto clave de este derecho básico a la libertad recae en su compromiso y garantía de lo que llamaré una cierta esfera umbral de agencia efectiva.19

Para ser realmente libres en este sentido, debemos actuar y perseguir fines en el mundo. Necesitamos medios físicos para llevar a cabo nuestros proyectos. Necesitamos una esfera de libertad, manifestada en objetos externos, que esté normativamente (y empíricamente) protegida de las interferencias de otros. Pero a diferencia, por ejemplo, del derecho a la integridad corporal, no podemos limitarnos a señalar nuestros cuerpos para explicar intuitivamente qué es lo que otros no pueden invadir. La agencia significativa y efectiva en el mundo requiere cosas externas a nosotros para usarlas, que necesitan ser adquiridas (MM 6:248).20 Eventualmente, Kant piensa que esto requerirá al Estado, que es en cierto modo la razón central por la que argumenta que necesitamos abandonar el estado de naturaleza y por la que, si tuviera más espacio, yo también argumentaría que tenemos deberes de participar en la creación de instituciones de justicia climática.21

Pero antes de eso, Kant piensa que cuando combinamos nuestro derecho a la libertad como agencia efectiva con la afirmación de que es necesario utilizar objetos externos para hacer que esa libertad sea significativa, se pueden generar una serie de derechos derivados. Kant denomina a estos derechos derivados derechos a la “posesión empírica” y a la “posesión inteligible”.

Los primeros (derechos a la “posesión empírica”) son el tipo de derechos que nos permiten condenar a alguien por quitarme la manzana que tengo en la mano justo antes de morderla o la camisa de mi espalda. En los casos en los que estamos literalmente en posesión física de algún objeto, Kant piensa que podemos entender el reclamo de que otros no nos lo quiten más o menos de la misma manera que cuando señalamos nuestros cuerpos y hacemos reclamos a otros para que no los violenten.

Pero el simple derecho a la “posesión empírica” no es, obviamente, suficiente para asegurar nuestra libertad efectiva agencial. Necesitamos algo más que la mera protección contra la violación de los objetos que actualmente poseemos. Necesitamos alguna garantía, para perseguir la mayoría de nuestros fines, de que cuando dejamos nuestras cosas su estatus normativo sigue siendo parte de nuestra esfera legítima que otros no pueden invadir. Por ello, Kant introduce otro tipo de derecho que cree que tenemos: los derechos de “posesión inteligible”. Éstos son los tipos de derechos que nos permiten condenar a alguien por tomar la manzana que iba a comer mientras me alejo para ir al baño, o por tomar mi camisa de mi cesto de ropa sucia. Reconocer los derechos sobre esas cosas es enormemente importante para asegurar una esfera de agencia efectiva. Dado que el uso unilateral de recursos sin dueño los saca del acervo común y, por lo tanto, los vuelve indisponibles para los demás (tanto en el sentido empírico de que no pueden hacer uso de ellos como en el sentido normativo de que tendrían una nueva obligación de respetar mi adquisición), cualquier posesión inteligible limita potencialmente la libertad de los demás.

Kant explica esto considerando las condiciones de la apropiación de recursos, afirmando que “sólo en conformidad con la idea de un estado civil, es decir, con respecto a él y a su establecimiento, pero antes de la realidad del mismo […], puede algo exterior ser adquirido originariamente” (MM 6:264). Algunos intentos de usar las cosas, o de reclamar alguna porción distributiva preinstitucional, van a ser descartados por esto, porque no podrían razonablemente ser ratificados por instituciones a medida que nos acercamos a un “estado civil”. Es decir, algunos esquemas distributivos obviamente violan una noción de igual libertad y de protección mutua de las esferas de agencia efectiva, y con ello violan las nociones de equidad y de justificación mutua. Anna Stilz ofrece una interpretación útil de lo que esto supone para Kant:

Para que mi posesión de este objeto o terreno particular genuinamente imponga a los demás la obligación de reconocerla y respetarla, tiene que ser algo con lo que ellos podrían estar de acuerdo, considerados como individuos libres e independientes que también tienen un interés similar en tener propiedad. Y para que puedan estar de acuerdo, mis posesiones no pueden infringir su derecho humano a la independencia, porque si un régimen de propiedad externa pusiera en peligro este derecho, entonces su consentimiento hipotético sería imposible de obtener. Esto significa dos cosas: en primer lugar, que mi propiedad se extiende legítimamente sólo a una “porción justa”, que sea consistente con el ejercicio de un derecho similar por parte de los demás. En segundo lugar, que estoy obligado recíprocamente a reconocer la propiedad de los demás una vez que me he apropiado de la mía, pues de lo contrario los dominaría obligándolos a reconocer un derecho en mí que yo no estoy dispuesta a conceder a los demás. Mis derechos de propiedad, en resumen, deben ser justificables para con los demás como personas libres e independientes si van a imponer obligaciones válidas (Stilz 2009, 43–4).

Estas condiciones son especialmente importantes porque Kant piensa que los derechos de propiedad vienen acompañados de un derecho a usar, individualmente, coerción contra la interferencia para proteger dicha propiedad en defensa de nuestra libertad externa (MM 6:233).22 Reclamar una determinada autoridad para utilizar recursos preinstitucionales (con la obligación de que otros no interfieran y el derecho a defenderse de tales interferencias) sin reconocer recíprocamente los derechos de uso de los demás limitando el propio uso es una forma de dominación. Es una forma de no respetar los derechos de libertad como agencia efectiva de los demás.

4. Locke, Kant y EAC

Hemos visto dos modelos distintos para iniciar la reflexión sobre las porciones distributivas preinstitucionales y sus normas asociadas (derechos, permisos, límites, etc.) con respecto al uso preinstitucional de los recursos sin dueño por un individuo. Ambos apelan a normas de igualdad para generar su esquema, pero mientras que la imagen lockeana empareja la igualdad con los derechos a lo que es necesario para la autoconservación segura y estable, la imagen kantiana combina la igualdad con lo que es necesario para asegurar los derechos a la libertad significativa, interpretada como una esfera de agencia efectiva. Cada modelo es una perspectiva general sobre los recursos, pero dada la estructura y función particular que la EAC desempeña, en tanto que nuestro recurso de interés en el contexto del cambio climático, cada perspectiva tiene implicaciones plausibles que indican la existencia de un núcleo determinado de restricciones preinstitucionales sobre el uso de la EAC como un mínimo moral. Partiendo de las implicaciones de las perspectivas lockeana y kantiana, sostengo que, dado que cualquiera de las dos perspectivas es más plausible como un mínimo moral que las alternativas que son totalmente escépticas acerca de la existencia de tales deberes, puesto que los derechos fundamentales que rastrean son muy plausibles, tenemos un argumento disyuntivo a favor de las porciones distributivas preinstitucionales que respetan esos derechos y, por lo tanto, a favor de la existencia de deberes preinstitucionales de restringir el uso de EAC. Como tal, considero que la controversia teórica más importante es determinar si el mínimo moral se encuentra donde lo situaría la perspectiva lockeana o donde lo situaría la kantiana, y lo que eso implica, dado que algunos individuos se encuentran por debajo de ese derecho mínimo, para establecer qué tan exigentes son esos deberes. La imagen kantiana parece presuponer los requisitos para la autoconservación segura y estable, pero podría extenderse significativamente dependiendo de cuánto requiera la agencia efectiva kantiana con respecto a los bienes materiales. Desde cierto ángulo, puede parecer que la imagen kantiana es más exigente porque requiere que se deba a los demás un estándar más alto. Desde otro ángulo, sin embargo, también tiene el potencial de proteger más nuestro uso de recursos. Al final, espero mostrar que, en nuestro contexto empírico con respecto al cambio climático, estas diferencias no suponen gran cosa.

4.1 Implicaciones de la concepción lockeana

Recordemos que para Locke sólo se tiene licencia para apropiarse de los recursos excedentes cuando se cumplen ciertas condiciones. Si esas condiciones no se cumplen, entonces la apropiación de recursos no está autorizada porque constituye una violación de un deber negativo que se debe a otros contra la interferencia en sus derechos. En particular, la perspectiva lockeana impone restricciones a la apropiación de recursos excedentes cuando dicho uso compite con la autoconservación segura y estable de los demás. Mientras los demás estén seguros en sus capacidades de autoconservación, la perspectiva lockeana, en tanto que una concepción de la justicia y de las porciones distributivas preinstitucionales, puede tolerar desigualdades significativas. Sin embargo, en cuanto las desigualdades sitúan a unos por encima y a otros por debajo de un umbral de autoconservación segura, en donde el excedente compite con la privación, los mecanismos normativos de la perspectiva lockeana entran en funcionamiento.

Locke mismo, apropiadamente situado en su época, se preocupaba en gran medida por la tierra como recurso. Poseer y trabajar la tierra era la forma por excelencia de asegurar la autoconservación. El mundo moderno es muy diferente del mundo de Locke. Poseer y trabajar la tierra no es la forma generalizada de asegurar la autoconservación. Y, sin embargo, la teoría de Locke está construida en torno a una norma básica que le permite tener implicaciones a través de circunstancias empíricas maleables. En el mundo moderno, el uso de EAC funciona de forma similar a la propiedad de la tierra en la época de Locke. El uso de EAC es la forma por excelencia de asegurar las condiciones para la autoconservación. Esto no es un hecho necesario (de hecho, ¡ojalá no lo sea!). Las condiciones para la autoconservación pueden mejorarse sin EAC (por ejemplo, con el acceso a energías limpias). Y un mayor acceso a la EAC no mejora automáticamente las condiciones de autoconservación (similar, en ese sentido, a la propiedad de la tierra para Locke, cuyo valor para la autoconservación también depende de otras cosas). Aunque siempre emitiremos algunos gases de efecto invernadero (aunque sólo sea por respirar), no tenemos por qué estructurar nuestras formas de vida, instituciones y medios de asegurar la autoconservación (entre otras cosas) en torno a ello. Éste es el objetivo de la descarbonización radical. El objetivo, de hecho, es llegar a un punto en el que esas emisiones de GEI de bajo nivel no cuenten realmente, en ningún sentido significativo, como uso de EAC en lo absoluto porque la EAC se especifica funcionalmente como un recurso “escaso”. Una vez que tengamos un espacio operativo lo suficientemente seguro, aunque sigue siendo biofísicamente cierto que hay una cantidad discreta de GEI que podría emitirse antes de aumentar las temperaturas, por ejemplo, 2°C, la EAC pierde su condición de recurso normativamente significativo para su apropiación y distribución. Dicho esto, aunque sea intercambiable y no intrínsecamente valiosa (es, más bien, valiosa como medio para lo que nos permite hacer y ser), eso no reduce su valor en un contexto determinado, contingentemente, para proteger nuestras necesidades más básicas (de energía, pero también ligadas a todo desde el agua potable, la comida, la ropa, el refugio, la atención médica, etc.). Empíricamente, en el mundo real tal y como es ahora, una autoconservación segura está estrechamente asociada al uso de la EAC y los usos alternativos de la EAC (o las distribuciones alternativas de los beneficios de la EAC) compiten con lo que podría conducir a asegurar la autoconservación.

Hay cientos de millones, si no es que miles de millones, de personas que carecen de las condiciones para la autoconservación segura, lo que podría aliviarse con un mayor acceso al uso de EAC. Muchos otros utilizan la EAC para mucho más que la autoconservación. Además, sabemos que existe una restricción global muy ajustada sobre el uso de EAC en general. Y, por último, sabemos que, dado que la EAC es un recurso global escaso común, a diferencia de muchos otros recursos, su uso en un lugar compite con el de todo el mundo (y muchos de aquellos en el futuro). Mi emisión de GEI no impide que otros emitan GEI, pero mi uso del presupuesto limitado y funcionalmente especificado de EAC, en tanto que recurso escaso, sí compite con el uso de otros del presupuesto de EAC. En conjunto, estos elementos indican que es improbable que se cumplan las condiciones que permiten a uno a utilizar el excedente de EAC, lo que a su vez recomienda restricciones preinstitucionales al uso de EAC para el lockeano moderno.

A primera vista, podría pensarse que en tales circunstancias de escasez la perspectiva lockeana apunta a una restricción de los derechos de uso de la EAC más allá de la propia autoconservación, hasta que la autoconservación de los demás esté asegurada. Lo contrario se consideraría una violación del deber negativo de no interferir en la autoconservación de los demás. Ésta sería una implicación particularmente exigente, y aunque ciertamente satisfaría las condiciones lockeanas y evitaría la mala conducta, la perspectiva completa es algo más complicada.

Cuando Locke hablaba de la tierra, se cuidaba de dejar claro que el cumplimiento de las condiciones para el uso autorizado no significaba necesariamente que el uso de la tierra fuera ilegítimo a menos que todos tuvieran una parcela que pudieran trabajar para su autoconservación (Sreenivasan, 1995, p. 39). La posición de Locke no era un derecho de cada uno a usar y poseer la tierra per se. Un individuo podría haber usado y poseído porciones masivas de tierra, haber empleado a gente en ella con un salario digno, y no haber amenazado por ello sus derechos a las condiciones estables para su autoconservación, aunque se les impidiera poseer una parte de la tierra (Sreenivasan 1995, 51).23

Llevando esa lección al contexto moderno, la posición lockeana no debe entenderse como un derecho o una restricción al uso de EAC per se, y puede asumir las lecciones de la eficiencia de Pareto. Al igual que la persona que utilizaba extensiones de tierra desproporcionadamente grandes, impidiendo así que otros las poseyeran, pero que empleaba a otros en ellas con un salario digno, es posible que el uso masivo de EAC por parte de un individuo pudiera apoyar o expandir la autoconservación segura de otros a los que se les impidiera utilizar la EAC por sí mismos. La norma operativa fundamental para el lockeano es la autoconservación segura y estable, y la distribución real del uso de EAC es meramente un medio importante para realizar esa norma. Las desigualdades en el uso de EAC sólo se vuelven problemáticas cuando socavan esa norma.24

Sin embargo, esto no debería reconfortar el statu quo porque la mayoría de nosotros ha socavado claramente esa norma. Lo que nos dicen los párrafos anteriores es que mientras algunos no estén seguros en su autoconservación hay que ya sea restringir el uso de EAC a sólo lo que apoya la autoconservación segura de uno mismo o utilizar cualquier EAC más allá de eso para apoyar la autoconservación de tantos individuos como podría haber apoyado si se les dejara esa EAC.25 Está claro que nuestras condiciones son tales que algunos no están seguros con respecto a su autoconservación. Aunque es difícil hacer afirmaciones generales sobre lo que se requiere exactamente para una autoconservación segura y estable, si nos fijamos en cualquier medida plausible de desarrollo o en el tipo de cosas que podríamos investigar para evaluar cómo las normas de autoconservación segura se comparan entre sí, cientos de millones, si no es que miles de millones de personas en todo el mundo probablemente se encuentran por debajo de ese umbral. Casi 750 millones de personas viven en la pobreza extrema con menos de 1.90 dólares al día, cientos de millones más viven con menos de 3.10 dólares al día (Banco Mundial 2016). En 2018, unos 2,000 millones de personas experimentaron niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria (ONU FAO 2019). Alrededor de mil millones de personas carecen de acceso a la electricidad y 3 mil millones están expuestas a niveles peligrosos de contaminación por falta de acceso a soluciones limpias para cocinar (ONU, 2020) y 400 millones carecen de acceso a servicios vitales de salud (OMS 2015).

Está igualmente claro que la mayoría de los ricos del mundo no cumplen ninguno de las dos disyuntos que harían permisible su uso de EAC para los lockeanos en un contexto en el que los demás no están seguros con respecto a su autoconservación. Aunque hay posibles excepciones (tal vez reales), la inmensa mayoría de dichos individuos utilizan más EAC de lo que promueve su autoconservación segura. Pero también es improbable que puedan alegar de forma plausible que el beneficio de su uso de EAC por encima de ese umbral se distribuye de forma justificada para apoyar la autoconservación de otros a los que se les impide usar la EAC (a diferencia del empleador terrateniente).26 Y por ello, la perspectiva lockeana, que se ocupa de los derechos iguales fundamentales preinstitucionales a la autoconservación para explicar una imagen preliminar de las porciones distributivas justas preinstitucionales, habla con fuerza, condenando la mayor parte de nuestro uso de EAC como ilícito y violatorio de los derechos de quienes están por debajo del umbral de autoconservación.

Vale la pena aclarar la naturaleza de esta violación de derechos propuesta. Recordemos, volviendo a Sreenivasan, que la perspectiva lockeana distingue entre dos aspectos del derecho a la autoconservación. El primero implica deberes en contra de amenazar directamente la vida del titular de los derechos. Se podría intentar argumentar que nuestras emisiones de GEI violan este tipo de deber. Por razones que no puedo abordar aquí, me preocupa que ésta sea una batalla cuesta arriba. Sin embargo, al dividir el derecho a la autoconservación, el lockeano tiene otro mecanismo basado en los derechos y orientado a la justicia distributiva para condenar el exceso de apropiación como algo malo. El segundo derecho asociado (el de “preservarse a uno mismo”) implica el deber de abstenerse de impedir que el titular del derecho se preserve activamente. Y es este derecho, en el contexto de la distribución justa de derechos a la apropiación de una EAC escasa que muchos millones podrían (y de hecho lo harían si se les diera la oportunidad) utilizar activamente como medio para preservarse, lo que la apropiación del excedente de EAC infringe.27

Antes de discutir la concepción kantiana y comparar ambas, los elementos anteriores de la perspectiva lockeana permiten evitar una posible inquietud que se ha planteado a otros, como Peter Singer, por centrarse demasiado en las emisiones de GEI directamente y no reconocer que la justicia distributiva tiene lugar en un contexto más amplio.28 La perspectiva lockeana, tal y como la he presentado, amplía nuestra visión más allá de la atención exclusiva y aislada a los GEI (o la EAC, por así decirlo) para enfocarse en un conjunto completo de aquellos recursos necesarios para apoyar la autoconservación segura. Dicha perspectiva es sensible a la contingencia histórica y a la variación empírica dependiendo de las amenazas inminentes y de los recursos disponibles. Sin embargo, esas contingencias son precisamente las que nos permiten afirmar que, hasta que se produzca algún cambio radical en el contexto empírico, como una innovación tecnológica masiva o un cambio demográfico radical, la EAC tiene algo único a escala global, lo cual exige que nos preocupemos, desde la perspectiva de los principios de apropiación y justicia distributiva, por el uso excesivo de un recurso global escaso, valioso, rival y no excluible que nadie posee, y por cómo interactúa con el acceso básico a la autoconservación segura y estable. A diferencia de la distribución de manzanas, que pueden ser explotadas y simplemente desaparecer para su uso y beneficio futuros y luego ser sustituidas por peras o naranjas, la EAC es un recurso que, cuando se sobreexplota a escala, no sólo desaparece para su uso y beneficio futuros, sino que trae consigo un legado de disrupción climática que socava estrategias futuras de sustitución. Ésta es parte de la razón por la que el uso de EAC tiene que ser gestionado y merece su protagonismo en la teoría, incluso si la perspectiva lockeana puede y debe estar de acuerdo en que la autoconservación segura y estable tiene lugar dentro de una red más amplia de recursos.

4.2. Implicaciones de la concepción kantiana

Permítanme dar un paso atrás para discutir brevemente las implicaciones de la concepción kantiana (a la que atañen los derechos que protegen una esfera de agencia efectiva) para una concepción preinstitucional de las porciones distributivas y las restricciones de EAC.

Mientras que el modelo lockeano puede ser sensible a algunas desigualdades (la asimetría de poder que ciertas formas de desigualdad en la posesión de recursos generan puede constituir una amenaza de dominación que perturbe la seguridad y la estabilidad de la autoconservación, incluso si sus posesiones absolutas serían suficientes en ausencia de dicha dominación), es plausible que la concepción kantiana, que destaca la agencia efectiva como su derecho preinstitucional fundamental, sea menos tolerante con las desigualdades. La amenaza de dominación o disrupción de una esfera de agencia efectiva se hace presente antes que la amenaza de dominación o disrupción de una autoconservación segura y estable. Por lo tanto, mientras que la perspectiva lockeana podría ser capaz de tolerar una desigualdad preinstitucional relativamente significativa, manteniendo a todos por encima del umbral de la autoconservación segura y estable, es mucho más probable que dicha desigualdad pueda perturbar el objetivo kantiano de que haya una agencia efectiva mutuamente asequible para todos.29

Partiendo de ese objetivo más amplio, la perspectiva kantiana llegará a gobernar el uso de la EAC dada su estrecha asociación con—más allá de la mera supervivencia—todos los aspectos de la libertad de las personas para establecer fines y perseguir sus proyectos. Así como la perspectiva lockeana puede apuntar a las innumerables masas que carecen de una autoconservación segura, que se vería aliviada con un mayor acceso a la EAC, la perspectiva kantiana verá que el objetivo más amplio de la libertad mutuamente asequible, entendida como agencia efectiva, se ve claramente perturbado por las distribuciones contemporáneas de la apropiación de EAC y, en virtud de ello, algunos individuos deben haber excedido lo que justamente les corresponde.

Al igual que la perspectiva lockeana con respecto a su norma básica de autoconservación, el kantiano sitúa la justificación con respecto a su norma de libertad como agencia efectiva en un contexto más amplio que simplemente el uso de la EAC, aunque es el recurso escaso y sin dueño que desencadena las normas preinstitucionales de justicia para no alterar la igualdad de libertad. Así pues, una porción distributiva justa kantiana de recursos preinstitucionales no tiene por qué significar la máxima igualdad de derechos al uso de la EAC y puede igualmente aprender de las lecciones de la eficiencia de Pareto. Algunos pueden necesitar, por todo tipo de razones, más o menos EAC real para poder expresar efectivamente su agencia y perseguir sus proyectos. Pero, al igual que en el caso de Locke con respecto a la autoconservación, el que alguien use una porción mayor que otro debe justificarse en virtud de hacer consistente, o de no socavar, la agencia efectiva mutuamente mantenida.

Por lo tanto, cuando alguien utiliza la EAC más allá de lo sancionado para una agencia efectiva mutuamente asequible (sin compartir los beneficios para apoyar una agencia efectiva igual para los demás), ese alguien habrá violado los principios preinstitucionales de justicia que aplican directamente a los individuos y que protegen la preocupación básica preinstitucional kantiana por la libertad en tanto que agencia efectiva. Al hacerlo, y al quedar fuera de la porción distributiva justa de uno, los individuos invaden los derechos preinstitucionales de justicia distributiva de otro (o de algunos otros), lo que constituye un mal.

Para ver esto de forma más esquemática, imaginemos que el esquema distributivo kantiano reparte los derechos del presupuesto de la EAC (previo al comienzo del cambio climático peligroso) entre 100 personas. La agencia efectiva máxima mutuamente alcanzable podría significar que algunas personas obtuvieran el 1% y otras el 0.5% o el 2%. Si, con base en esto, tengo derecho normativamente hablando al 1% del presupuesto, pero en lugar de ello tomo el 2%, estoy tomando algo más allá de mi parte justa que fue asignada a otro u otros. Por supuesto, puedo, descriptivamente, emitir más GEI, pero esto sólo implica que estoy tomando un porcentaje adicional del presupuesto de la EAC, ya sea robando a otros de una parte, o contribuyendo a exceder el presupuesto. Hacerlo excede mi derecho y, normativamente hablando, excluye a los demás de tener su porción justa.30 Ceteris paribus, esto perturba la norma de igual libertad, ya que ahora me encuentro en un espacio privilegiado y excepcional, aunque no pueda saber o identificar quiénes son todos los desfavorecidos.

Para reiterar, esto no es un mal ejecutable por el brazo coercitivo de la ley todavía porque estamos operando en un contexto en el que tales instituciones aún no existen, pero puede ser apropiadamente condenable a través de otros mecanismos de rendición de cuentas (por ejemplo, actitudes reactivas), así como un objetivo apropiado de la persuasión moral, el nudging, la educación, etc. Además, esta forma de violación ilícita de derechos conlleva un residuo, o vínculo normativo, que la sigue hasta que las instituciones en las que la reparación de la violación podría ser legítimamente ejecutada por el brazo coercitivo de la ley (por ejemplo, a manera de un impuesto retroactivo sobre el uso/beneficio de la EAC) sean actualizadas.

Puede que no seamos capaces de determinar dónde está el umbral de agencia efectiva (y, por lo tanto, qué constituye sobrepasar e invadir los derechos de los demás) con “precisión matemática”, como pretende Kant en última instancia. Seguramente hay un rango ambiguo en cuanto a lo que se requiere para que los individuos alcancen ese umbral. Por lo tanto, es mejor pensar en este tipo de porciones distributivas preinstitucionales como prohibiciones de apropiación/beneficio de recursos como prohibiciones de usar más de lo que sería permisible en el extremo más alto de este rango.

Sin embargo, parece que incluso en su forma no matemáticamente exacta, la concepción kantiana ya es lo suficientemente determinada como para descartar definitivamente una gama bastante amplia de apropiación de recursos. Por ejemplo, es obvio que la concepción descartaría que toda la EAC fuera a parar a aquellos cuyos nombres empiezan con “H”. También, de forma algo más controversial, descartaría los patrones distributivos existentes. Sencillamente, no hay forma de justificar, en consonancia con la exigencia de un umbral de agencia efectiva con respecto a los posibles usuarios de EAC, en tanto que un recurso común global sin dueño del tipo que hemos descrito, la noción de que el estadounidense medio podría utilizar más de 30 veces la EAC del bangladesí medio con desigualdades paralelas en el desarrollo humano.31

Desde este punto de vista, puede parecer que la concepción kantiana ofrece un conjunto más exigente de deberes para, por ejemplo, el estadounidense medio que el enfoque lockeano; las porciones distributivas y los derechos preinstitucionales que protegen una esfera de agencia efectiva son probablemente derechos más amplios que protegen la autoconservación segura y estable. Sin embargo, dado cómo se construyen ambas perspectivas, la historia no es tan sencilla.

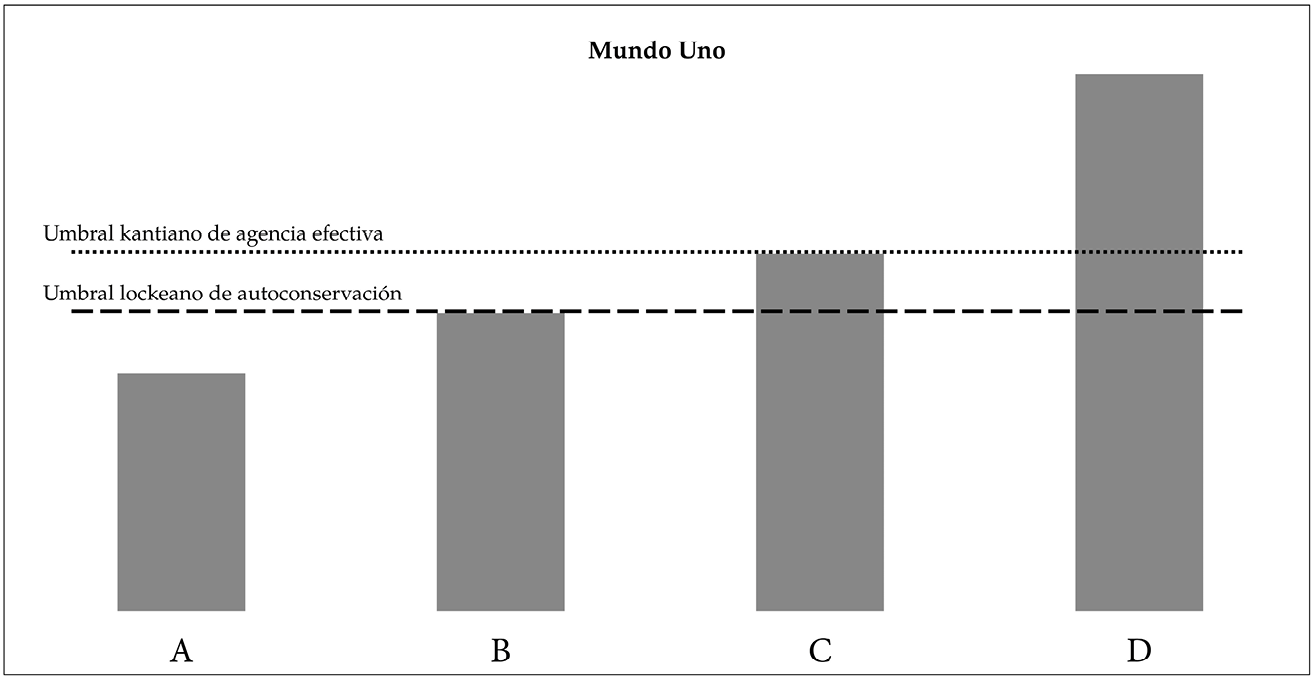

Una forma de aclarar esto es observando las dos gráficas siguientes. Cada una de ellas representa un mundo posible diferente poblado por cuatro individuos y su apropiación de recursos. También se indica qué asignación de recursos en el mundo cumpliría tanto el umbral de subsistencia lockeano como la distribución justa kantiana.32

Gráfica 1. Comparación de umbrales: Mundo Uno.

En el Mundo Uno, el análisis lockeano sugeriría que tanto C como D tienen posesiones ilegítimas en virtud de la privación de A y de su excedente por encima del umbral de autoconservación segura. Para el lockeano, el hecho de que B no alcance el umbral kantiano es irrelevante para el análisis de los derechos. Pero mientras A no alcance el umbral de la autoconservación segura y estable, ya sea por la falta de acceso al uso directo de EAC o por la falta de beneficio del uso directo de otros, tanto C como D cuentan como violadores de los derechos de A y están llamados a renunciar a su uso o a compartir el beneficio del mismo. Además, el hecho de que D tiene muchas más posesiones ilegítimas y podría elevar a A hasta el umbral lockeano sin que C tenga que renunciar a nada, manteniendo aun así una ventaja general de recursos, no da derecho a C a su excedente (a pesar de que no supera lo que sería su umbral “kantiano”). Los excedentes de C están implicados porque A y B tienen derechos a la autoconservación segura y estable y en circunstancias de escasez, como las que presenta el mundo, las posesiones de C siguen siendo impedimentos próximos para que se cumplan esos derechos. Por último, si C renunciara o compartiera el beneficio de alguna EAC para elevar a A, entonces D, sin renunciar a nada y manteniendo ventajas significativas en cuanto a recursos, volvería a estar moralmente absuelto desde la perspectiva lockeana.33

Sin embargo, la imagen kantiana evaluaría este mundo de forma diferente en lo que respecta a quién se le debe la redistribución y quién tiene el deber de hacerla. El análisis kantiano sugeriría que C está moralmente absuelto. C tiene derecho a sus posesiones porque están dentro del rango de lo que se requiere para lograr una agencia efectiva. Por lo tanto, no se ha apropiado ilegítimamente del recurso y no se le puede exigir que renuncie a algunas de sus posesiones, incluso si hacerlo elevaría a otra persona por encima del umbral de autoconservación sin que, al mismo tiempo, C caiga por debajo de ese umbral.34 Por otro lado, el análisis kantiano sugeriría que D ha usado el recurso ilegítimamente. Se le exigiría a D que devolviera cualquier porción del recurso (o del beneficio que obtiene de él) excedente con respecto al umbral kantiano mutuamente asequible que sea necesaria para que tanto A como B alcancen el umbral de la agencia efectiva.

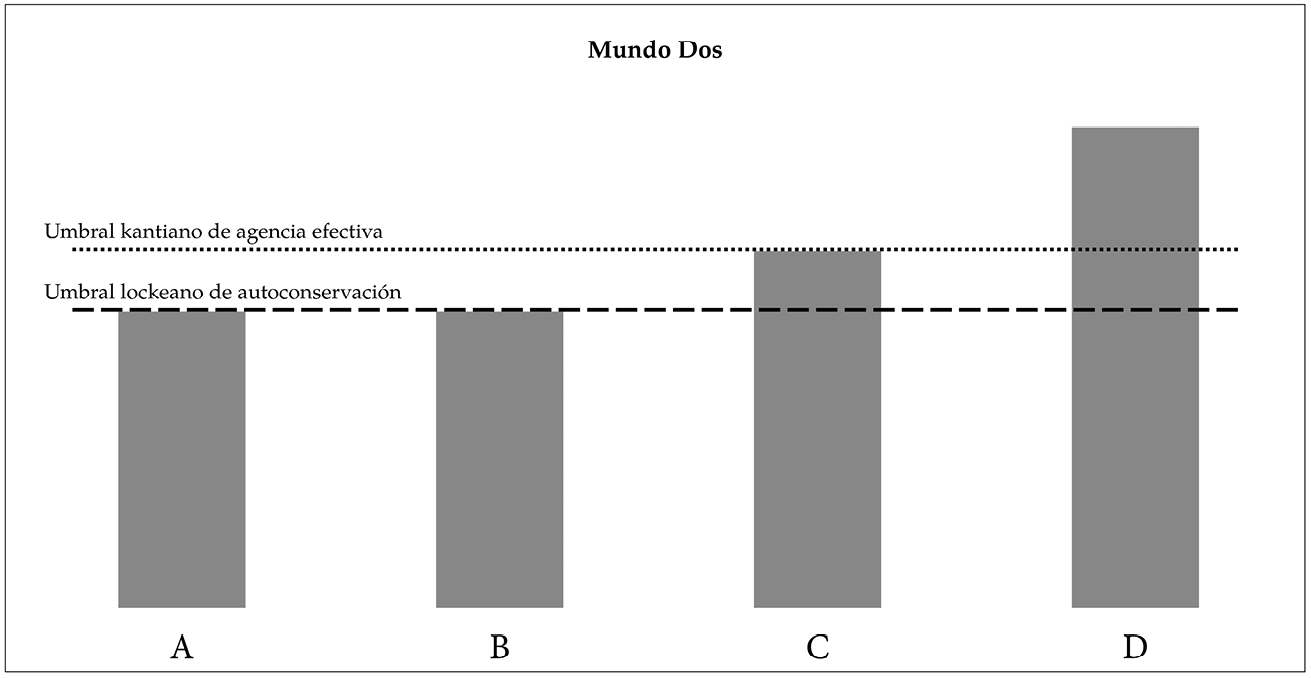

Considérese, por contraste, un segundo mundo, cuyas implicaciones podrían estar ya claras.

Gráfica 2. Comparación de umbrales: Mundo Dos.

En el Mundo Dos, el análisis lockeano no implica ningún deber redistributivo preinstitucional. Todos están por encima del umbral de autoconservación segura y estable. Desde la perspectiva lockeana, el mero hecho de que D pueda eliminar alguna desigualdad y elevar a A y B al umbral kantiano no indica ningún derecho incumplido, ningún mal, ni genera ningún deber.

El análisis kantiano, por otra parte, sugeriría de nuevo que D tiene posesiones ilegítimas, que se deben a A y B. Ahora, imaginemos que D renuncia a algunas posesiones con el fin de alzar a todos por encima del umbral de agencia efectiva, pero en el proceso expande sus propias capacidades para realizar efectivamente sus fines y así sigue manteniendo una ventaja comparativa. En la interpretación que ofrezco, ese tipo de desigualdad no es problemática para el modelo kantiano. Sin embargo, es posible que D pueda aumentar su fondo de recursos lo suficiente como para socavar la acción efectiva de los demás, incluso si los recursos de éstos no cambian.

Vale la pena exponer estas diferencias teóricas para comprender mejor cada perspectiva y su funcionamiento, y se podría decir mucho más. Sin embargo, no es necesario que nos sumerjamos exhaustivamente en los detalles para generar una conclusión significativa. Mientras que podemos encontrar divergencias importantes entre los mundos posibles, en nuestro mundo actual, tal y como es, donde tenemos que lidiar con el problema moral del cambio climático, es probable que haya una convergencia significativa entre los resultados de los modelos. Si a uno no le gusta el mecanismo lockeano (que sólo requiere que los demás alcancen un umbral más bajo, pero simétricamente también protege menos de nuestros propios derechos a recursos contra las demandas del deber), la manera de distanciarse de él sin dejar de estar plausiblemente comprometido con alguna noción de igualdad moral preinstitucional será acercarse al modelo kantiano (que requiere que los demás alcancen un umbral más alto, pero simétricamente también protege más de nuestros propios derechos a recursos contra las exigencias del deber). Pero, en el contexto empírico de nuestros deberes climáticos, cuando “hacemos las cuentas”, por así decirlo, resolver la controversia no es particularmente necesario para orientar la acción. Profundizaré sobre esto más adelante, pero dado lo ajustado que es el presupuesto global de EAC para alcanzar los objetivos de 1.5° o incluso 2°, cuántos usuarios y posibles usuarios hay, y cuántas personas se enfrentan a amenazas a su autoconservación segura, el umbral de la agencia efectiva que es mutuamente asequible probablemente no esté muy lejos del umbral lockeano.35

Con esto en mente, creo que tenemos un caso preliminar a favor de porciones distributivas preinstitucionales de EAC y una concepción disyuntiva de por qué es plausible pensar que los individuos tienen deberes preinstitucionales para restringir su uso de EAC, o compartir los beneficios de forma justa de cualquier uso que exceda su derecho, dentro de un rango justificable, y pueden ser moralmente responsables de la reparación en caso de violación. No apelo a las concepciones lockeana y kantiana únicamente porque procedan de figuras destacadas de la filosofía occidental, sino porque ponen de relieve derechos preinstitucionales fundamentales muy plausibles pero distintivos que en el contexto del cambio climático y la EAC sirven como concepciones preliminares plausibles de las porciones distributivas justas y de los permisos, derechos y deberes que conllevan dichas porciones. Estos modelos, apelando a diferentes normas fundamentales, apuntan en una dirección similar que, según sostengo, supone un avance respecto al escepticismo “hobbesiano” de las restricciones preinstitucionales a la apropiación de recursos, precisamente porque puede interpretarse razonablemente que toman en serio la igualdad moral preinstitucional, mientras que el hobbesiano no puede hacerlo. Captar una forma de igualdad moral, incluso una tan estrechamente prescrita y modesta como la igualdad de derechos del lockeano a la autoconservación segura y estable, parece tan fundacional que es plausible verla como una condición de adecuación de una perspectiva. Aunque en última instancia podría ser necesario más trabajo para establecer las exigencias de cada perspectiva y escoger una de ellas, por ahora podemos concluir tentativamente que nuestros deberes preinstitucionales de utilizar la EAC son al menos tan exigentes como la menos exigente de las dos perspectivas, y quizás tan exigentes como la más exigente de las dos.36

5. Exigencia y prioridad de devolución

Quiero considerar brevemente cómo debemos pensar acerca de las diferencias entre las concepciones lockeana y kantiana en lo que se refiere a los deberes de devolución de los recursos excedentes (fuera de la porción distributiva justa de uno, preinstitucionalmente) y la exigencia de los mismos. Cada perspectiva es una concepción básica de los derechos a los recursos y de la legitimidad de su uso/beneficio, sin una concepción explícita de los grados de incorrección asociados al uso ilegítimo o de la prioridad de devolución de los recursos entre los que tienen un excedente. Sin dar una concepción completa, deben decirse algunas cosas para entender mejor el marco conceptual. Podemos ayudar a distinguir entre estas categorías reflexionando sobre el alcance y el propósito de la apropiación de recursos por encima del umbral de legitimidad (es decir, fuera de la porción distributiva que a uno le corresponde justamente).

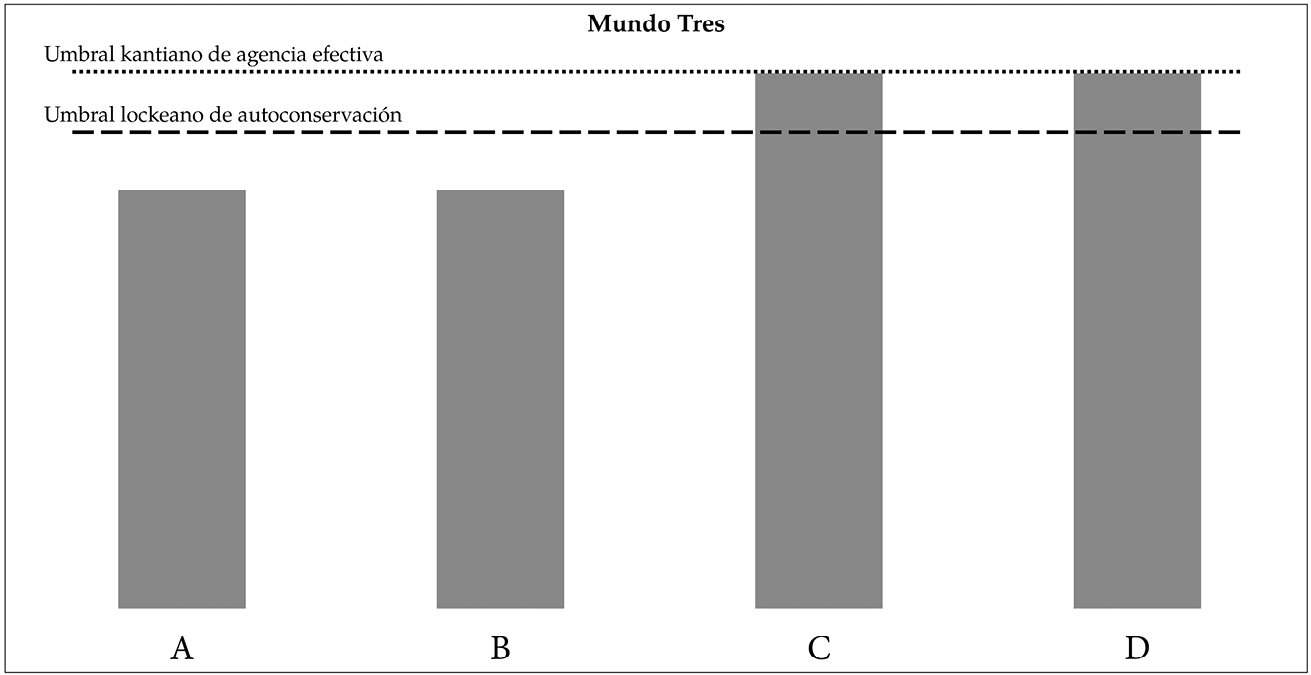

Observemos primero desde la perspectiva kantiana. Si bien está comprometida con la importancia de un umbral de agencia efectiva, esto presupone que el umbral inferior lockeano de autoconservación segura es más básico. Debido a esto, si imaginamos un tercer mundo (abajo) de escasez suprema en el que las circunstancias no admiten asegurar el umbral de agencia efectiva para todos y algunos otros ni siquiera están seguros en su autoconservación, incluso el kantiano tendrá razones fuertes para sugerir que la gente renuncie a los recursos que están al servicio de asegurar la agencia efectiva para asegurar la autoconservación. Ésta es una forma de reducir la brecha entre las perspectivas en contexto.

Gráfica 3. Comparación de umbrales: Mundo Tres.

Consideremos ahora las cosas desde la perspectiva lockeana. Si volvemos al Mundo Uno, el lockeano está comprometido con la idea de que tanto C como D están utilizando ilegítimamente recursos excedentes. Sin embargo, no hay ninguna razón para que niegue (de hecho, hay muy buenas razones para que acepte) el importantísimo valor moral de la agencia efectiva. Por ello, el lockeano tiene vías para sugerir que D está en una peor posición y que la prioridad de devolución debería recaer en ella primero. D está reteniendo más recursos que están al servicio de cosas de menor valor moral. Ésta es otra forma en la que la brecha se reduce entre las dos perspectivas.

Así como el umbral kantiano puede proporcionar a veces algún tipo de amortiguación frente a la incorrección del uso de los excedentes más allá del umbral lockeano y la prioridad de su devolución, podríamos preguntarnos si existen valores moralmente significativos vinculados a otros propósitos del uso de los excedentes más allá de asegurar la agencia efectiva que cumplan una función similar. La perspectiva disyuntiva que he presentado tiene el potencial de ser muy exigente, y aquellos a quienes les preocupa la exigencia probablemente estén buscando otros valores morales para amortiguar las demandas de lo que tendrán que sacrificar. En principio, parece que hay que hacer distinciones adicionales importantes. Incluso si todos están por encima del umbral de la agencia efectiva, parece peor y más prioritario para la devolución cuando la gente utiliza su excedente de forma totalmente despilfarradora o cuando simplemente persiguen la pura satisfacción de preferencias o diversión hedónica que cuando lo utilizan para contribuir a proyectos significativos para la formación de su identidad. Estos últimos pueden ser valores morales más profundos y significativos (aunque no siempre son tan claramente separables, dado que los proyectos de formación de la identidad contribuyen a lo que cuenta como satisfacción de las preferencias y placer, y viceversa). No quiero negar de ninguna manera la posibilidad de tales distinciones, incluso si se necesita más trabajo para argumentar cómo se comparan. Sin embargo, sí quiero sostener que si de hecho pensamos, como deberíamos, que hay una línea de base de consideraciones moralmente vitales como los umbrales lockeanos o kantianos a los que todo el mundo tiene derecho, es implausible pensar que este tipo de valores morales admitidos puedan anular la exigencia de devolución. Hacerlo sería violar la forma más básica de reciprocidad que esbozamos anteriormente con Anna Stilz. Hacerlo sería negar a los demás lo que crees que sería mínimamente necesario para ti. El mundo en el que vivimos actualmente, desafortunadamente, es un mundo en el que estas distinciones quedan anuladas en gran medida a la hora de generar un sentido relativamente claro de los tipos de acciones exigentes que se requieren de aquellos a los que les preocupa que estas distinciones puedan suponer una diferencia para ellos. Hay un número tan grande de individuos que se encuentran por debajo de cualquiera de los dos umbrales que las reducciones o el reparto de beneficios de la EAC son tan grandes que irán en contra del desperdicio, del lujo, de las búsquedas puramente hedónicas y de los proyectos profundamente significativos de vastas cantidades de los ricos globales, cada uno de los cuales está posicionado (desde la perspectiva global) más como D que como C en el Mundo Uno.

Por eso, cuando los académicos intentan plantear cuestiones de exigencia como posibles derrotas de los deberes, o cuando intentan interactuar con la distinción de Henry Shue entre emisiones de “subsistencia” y de “lujo” para tratar de encontrar dónde se sitúa la línea a partir de la cual sus posesiones de recursos son protegidas, quiero sugerir que es implausible si llegan a una imagen muy cercana al statu quo.

Éste es un punto importante en el que mi perspectiva se interseca con la otra perspectiva principal para atender explícitamente la distinción preinstitucional/postinstitucional con respecto a la justicia distributiva. Como he mencionado anteriormente, Christian Baatz está de acuerdo en que, “desde el punto de vista moral, incluso en ausencia de instituciones, existen porciones justas» (Baatz 2014, 3). A la luz de esto, a Baatz también le interesa intentar especificar qué deberes tienen los individuos, y llega a la conclusión de que tienen el deber de tomar “las medidas ya disponibles para reducir las emisiones bajo su responsabilidad en la medida en que se les pueda exigir razonablemente» (Baatz 2014, 15). Según su interpretación, las reducciones de emisiones pueden ser «razonablemente exigidas» en la medida en que

una acción que genera emisiones de GEI o bien (a) no tenga peso moral o bien (b) exista un curso de acción alternativo (que debe considerarse como un sustituto adecuado) que cause menos emisiones (Baatz 2014, 15).

Baatz presenta esto como una “primera aproximación” y, en una respuesta a sus críticos, parece sugerir que estas condiciones deben interpretarse como lo que puede exigirse razonablemente “como mínimo” (Baatz 2016, 161).37 Se trata de una aclaración importante porque, si se toman como exhaustivas, estas dos condiciones corren el riesgo de no captar adecuadamente todo lo que podría exigirse razonablemente a las personas, así como qué deberes deberían corresponder a las “porciones justas”. Hay dudas genuinas sobre si seríamos capaces de alcanzar nuestros objetivos de reducción de emisiones globales (aproximadamente un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y a cero neto para 2050) si todas las emisiones que pasaran estos estándares estuvieran protegidas contra las exigencias de los deberes de reducirlas o eliminarlas (IPCC 2018, 14).

Por un lado, muy pocas emisiones carecen realmente de peso moral. Muchas de nuestras emisiones están entremezcladas con nuestros proyectos y fines que son profundamente fortalecedores de la autonomía, constitutivos de la identidad y significativos. Facilitan las obligaciones familiares, apoyan los lazos de amistad y satisfacen preferencias profundas y duraderas. Incluso los lujos más elevados tienen cierto peso moral. Como mínimo, pueden ser fuentes de placer, que es una característica moralmente significativa. Por lo tanto, si sólo podemos exigir razonablemente que se reduzcan/eliminen las emisiones que no tienen peso moral, la lista podría ser bastante reducida. Esta inquietud puede mitigarse en cierta medida si interpretamos que Baatz se refiere a un valor moral “relevante para la justicia”, que algunas de las categorías anteriores podrían no tener, lo que generaría más exigencias razonables. Esto requeriría una explicación de qué valores son “relevantes para la justicia”, pero sería un paso importante para llenar el vacío dejado por la concepción preliminar de Baatz, que podría ser puesta en conversación con la concepción lockeana-kantiano que desarrollo aquí.

También cabe destacar la segunda condición. Baatz no ofrece una interpretación clara de qué contaría como un “sustituto adecuado”. Intentar darle contenido se topa rápidamente con dificultades potenciales. Intuitivamente, si vivo en Florida y conduzco mucho en ciudad y carretera, parecería que un coche de bajo consumo puede ser un sustituto adecuado de un Jeep que consume mucha gasolina. Pero imaginemos que vivo en las montañas de Colorado y conduzco mucho por caminos todoterreno. No es tan claro que cambiar a un híbrido sea un sustituto “adecuado”. Esta ambigüedad, que depende de la pluralidad de valores que intervienen en nuestra toma de decisiones, tiene el potencial de multiplicarse a través de muchos de nuestros comportamientos. Esto conecta con un punto más amplio, que no es más que decir que incluso si hemos cambiado por el sustituto menos emisor para una acción, comportamiento o actividad dada, no podemos inferir que esas emisiones sean legítimas. Puede que tengamos que abandonarlas por completo para cumplir con lo que nos corresponde. Lo que creo que esto revela es que hay mucho más trabajo por hacer que donde nos deja Baatz, pero esto también podría alejar nuestra atención de la “sustitución” específicamente y dirigirla hacia los derechos generales más cercanos a la imagen que he estado pintando con la concepción lockeana-kantiana.

En última instancia, ver la concepción de Baatz como una concepción preliminar sobre lo que se requiere “como mínimo” nos invita a investigar más a fondo qué otros tipos de exigencias adicionales podrían hacerse razonablemente. Hasta dónde Baatz estaría dispuesto a llegar es una pregunta abierta. Al aclarar, en su respuesta a los críticos, que las condiciones que esbozó eran lo que podría exigirse razonablemente como mínimo, Baatz sigue refiriéndose a su perspectiva como una concepción “permisiva”, lo que sugiere que la perspectiva realmente está diseñada para ofrecer más protecciones que otras concepciones existentes de los deberes climáticos (Baatz 2016, 165). Esto tiene sentido cuando la situamos en el panorama más amplio que es central para Baatz, que es destacar cuán dependientes son nuestras emisiones de las “estructuras de uso intensivo de carbono” en las que estamos inmersos (Baatz 2014, 10). En lo que respecta a nuestros derechos de emisión y los deberes que conllevan, su orientación básica es que cuanto más dependan nuestras emisiones de las características estructurales que nos rodean, menos se nos puede pedir que renunciemos a ellas.

Así que, independientemente de cómo Baatz pueda completar su concepción preliminar, es casi seguro que será más permisiva que la concepción lockeana-kantiana que he estado desarrollando. Así como el umbral kantiano para la agencia efectiva protegía más de nuestros propios derechos a los recursos frente a las exigencias del deber que el lockeano, es casi seguro que la concepción definitiva de Baatz protegería incluso más que eso en virtud del hecho de que nuestras emisiones dependen de las estructuras externas. Éstos son buenos argumentos que tener en cuenta.

Pero terminaré con algunas notas finales que creo que están a mi favor. En primer lugar, cuando pasemos a hablar de EAC en lugar de emisiones per se, podremos cuestionar la idea misma de que el hecho de que las emisiones de cada uno dependan de estructuras es el tipo de cosa que podría desbaratar los propios deberes de justicia distributiva. Algunas de nuestras emisiones pueden depender de estructuras de uso intensivo de carbono que no pueden evitarse sin amenazar con perturbar las normas lockeanas o kantianas, pero eso no significa que tengamos derecho al uso de EAC. Dado que podemos utilizar y, en cierta medida, reponer la EAC, parece plausible que, incluso si nos vemos obligados a emitir más carbono debido a las estructuras intensivas, los principios de justicia no quedarían simplemente desbaratados. Uno podría estar obligado a reponer la EAC de otras maneras como, por ejemplo, con compensaciones de carbono. La dependencia de las estructuras, por lo tanto, no es el rasgo normativamente fundamental que debería alternar o atemperar la exigencia. En su lugar, sugiero que sean nuestras habilidades con respecto al uso de EAC y nuestras vulnerabilidades con respecto a los umbrales lockeano/kantiano.38

Pero también hay otras razones generales para ser escépticos con respecto a cualquier perspectiva complementaria que pudiera intentar, a través de vías alternativas, proteger similarmente más de nuestro uso de EAC de las exigencias del deber que el umbral kantiano, dado el problema moral al que nos enfrentamos con el cambio climático. Estas razones se reducen, en última instancia, al hecho de que la determinación de los deberes morales en este ámbito se produce en condiciones de incertidumbre. Como en todos los casos de este tipo, existe un elemento de riesgo moral. Por supuesto, podría haber una panacea tecnológica que eliminara la vulnerabilidad por debajo del umbral de autoconservación lockeano o ampliara la esfera de la agencia efectiva kantiana mutuamente asequible para mitigar la exigencia del deber. Si bien esta posibilidad debe balancearse al momento de determinar los deberes considerando todos los factores, el peso abrumador de la incertidumbre y del riesgo moral está en el otro lado de la balanza, de modo que incluso interpretando el umbral lockeano y kantiano de forma más bien tenue, es probable que sigamos enfrentándonos al potencial de que más personas caigan trágicamente por debajo de ellos. Aquí plantearé tres razones en particular.

El primero es lo que ocurre cuando consideramos las proyecciones de población para el próximo siglo. La División de Población las Naciones Unidas proyecta, utilizando sus modelos de “fertilidad media”, que en 2050 habrá 9,700 millones de personas en el planeta. Para el año 2100 esa cifra se eleva a casi 11,000 millones, añadiendo más de 3,000 millones de personas en las “regiones menos desarrolladas” a partir de las cifras de población actuales (UN DESA 2019). Estas cifras aumentan significativamente la probabilidad de que habrá personas que caigan por debajo del umbral de Locke, lo cual desencadenaría sus implicaciones para los que están por encima del umbral. Pero, además, nos muestra que debemos ser cautelosos en cuanto a qué tan expansivamente (en lo que respecta a características de uso intensivo de EAC) podríamos interpretar la autoconservación segura o la agencia efectiva mutuamente asequible (o alguna otra norma fundamental), dado un aumento del número de individuos que necesitan una porción justa, de tal manera que no sobrepasemos completamente el presupuesto global con el aumento poblacional.39

Otra razón para dudar de la plausibilidad de evaluaciones más permisivas de lo que los individuos pueden utilizar a raíz del problema al que nos enfrentamos tiene que ver con las evaluaciones de probabilidad en lo que respecta a de hecho mantenernos dentro del presupuesto de EAC. Las cifras del AR5 del IPCC, que exigen una reducción de emisiones del 40–70% para 2050 y del 100% o más para 2100, dejan hasta un 33% de probabilidades de que, incluso logrando tales reducciones, superemos el umbral, ya demasiado conservador, de 2°C de cambio climático peligroso. Aumentar las probabilidades para un objetivo aún más pequeño de 1.5°C requiere un presupuesto global aún menor, lo que se traduce en porciones mutuamente asequibles más pequeñas. Además, es improbable que podamos considerar como normativamente protegidos los tipos de emisiones que perspectivas más permisivas podrían querer tomar en cuenta para mitigar la exigencia del deber sin que sea significativamente menos probable, o incluso imposible, alcanzar tales objetivos.

Éstas no van a ser conclusiones fáciles de aceptar para muchos. Nuestras vidas están estructuradas para utilizar la EAC mucho más allá del umbral más permisivo de los kantianos en sus detalles cotidianos, pero también para construir lazos de amistad, participar en un trabajo significativo y en una actividad de formación de identidad, buscar la recreación necesaria frente al estrés de la vida, etc. Desafortunadamente, están en juego normas morales aún más fundamentales.40

6. Observaciones finales

En este capítulo, he argumentado que los individuos están preinstitucionalmente obligados como cuestión de justicia distributiva global a restringir su uso, o compartir los beneficios de forma justa de cualquier uso más allá de su derecho, de la capacidad de la Tierra para absorber gases de efecto invernadero (EAC) dentro de un rango justificable especificado. Aunque no puedo defender la tesis aquí, también vale la pena ver cómo este tipo de argumento puede servir como la base normativa para lo que serían unas instituciones globales distributivamente justas para gobernar el cambio climático al asignar el acceso a, o la porción de, ese recurso y sus beneficios—traduciendo así las prohibiciones, requisitos y permisos morales preinstitucionales, autoritativos pero más toscos, relativos a la justicia distributiva en otros requisitos, prohibiciones y permisos institucionales específicos y plenamente determinados—. Este tipo de traducción es importante para aportar no sólo la especificación, la coordinación y el cumplimiento de los deberes que las instituciones proporcionan de forma única, sino que, ayudará, en última instancia, a que sea menos arduo para muchos individuos cumplir con sus deberes de justicia distributiva, dado un mayor cumplimiento y apoyo social.

Agradecimientos

Agradezco los comentarios agudos y constructivos de los dictaminadores que he recibido durante el proceso de revisión. También quiero dar las gracias a Ingrid Robeyns y al equipo de Fair Limits por su retroalimentación y discusiones, así como por la incesante ayuda que recibí de Maggie Little, Madison Powers y Henry Richardson. Parte del trabajo de este proyecto fue financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención nº 726153). Este capítulo se publicó por primera vez en European Journal of Philosophy, 2021, 19: 215–35.

Referencias

Anderson, E. 1999. What is the point of equality? Ethics, 109, 287–337. https://doi.org/10.1086/233897

Baatz, C. 2014. Climate change and individual duties to reduce GHG emissions. Ethics, Policy and Environment, 17, 1–19. https://doi.org/10.1080/21550085.2014.885406

Baatz, C. 2016. Reply to my critics: justifying the fair share argument. Ethics, Policy & Environment, 19, 160–69. https://doi.org/10.1080/21550085.2016.1205710

Beitz, C. 2009. The Idea of Human Rights. New York: Oxford University Press.

Blomfield, M. 2013. Global common resources and the just distribution of emission shares. The Journal of Political Philosophy, 21, 283–304. https://doi.org/10.1111/j.1467-9760.2012.00416.x

Caney, S. 2012. Just emissions. Philosophy & Public Affairs, 40, 255–300. https://doi.org/10.1111/papa.12005

Cripps, E. 2013. Climate Change and the Moral Agent: Individual Duties in an Interdependent World. Oxford: Oxford University Press.

Dolšak, N. and Ostrom, E. 2003. The challenges of the commons. In The Commons in the New Millennium: Challenges and Adaptations. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 3–34.

Gardiner, S. 2004. Ethics and global climate change. Ethics, 114, 555–600. https://doi.org/10.1086/382247

Griffin, J. 2008. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Herman, B. 1993. The Practice of Moral Judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/2026397

Hickey, C., Rieder, T., and Earl, J. 2016. Population engineering and the fight against climate change. Social Theory and Practice, 42, 845–70. https://doi.org/10.5840/soctheorpract201642430

Hill, T. 1991. Autonomy and Self-Respect. Cambridge: Cambridge University Press.

IPCC. 2014. Summary for policymakers. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, C.B. Field, et al. (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf

IPCC. 2018. Summary for policy makers. Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report, V. Masson-Delmotte, et al., (Eds.). Geneva: World Meteorological Organization, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf

Jacobson, M., et al. 2017. 100% clean and renewable wind, water, and sunlight all-sector energy roadmaps for 139 countries of the world. Joule, 1, 1–14, http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2017.07.005

Johnson, B. 2003. Ethical obligations in a tragedy of the commons. Environmental Values, 12, 271–87. https://doi.org/10.3197/096327103129341324

Kant, I. 1996. The Metaphysics of Morals (MM), ed., M. Gregor, trans. M. Gregor. New York: Cambridge University Press.

Kant, I. 2008. La metafísica de las costumbres. Traducido por Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho. Madrid: Tecnos.

Kant, I. 2010. Groundwork of the Metaphysics of Morals (GW), ed., M. Gregor, trans., M. Gregor. New York: Cambridge University Press.

Kingston, E. and Sinnott-Armstrong, W. 2018. What’s wrong with joyguzzling? Ethical Theory and Moral Practice, 21, 169–86. https://doi.org/10.1007/s10677-017-9859-1

Locke, J. 1963. Two Treatises of Government, rev. ed., ed., P. Laslett. Cambridge: Cambridge University Press.

Locke, J. (2010). Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Traducido por Carlos Mellizo. Madrid: Tecnos.

Maltais, A. 2013. Radically non-ideal climate politics and the obligation to at least vote green. Environmental Values, 22, 589–608. https://doi.org/10.3197/096327113X13745164553798

Mauritsen, T. and Pincus, R. 2017. Committed warming inferred from observations. Nature Climate Change, 7, 652–55. doi:10.1038/nclimate3357

Miller, D. 2009. Global justice and climate change: How should responsibilities be distributed? In The Tanner Lectures on Human Values Vol. 28, Peterson, G. (Ed.). Salt Lake City, UT: The University of Utah Press.

Neumayer, E. 2004. National carbon dioxide emissions: Geography matters. Area, 36, 33–40. https://doi.org/10.1111/j.0004-0894.2004.00317.x

Nickel, J. 2007. Making Sense of Human Rights, 2nd Ed. Malden, MA: Blackwell.

Nozick, R. 1974. Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books.

Nozick, Robert. 1991. Anarquía, Estado y utopía. Traducido por Rolando Tamayo. Buenos Aires-México: Fondo de Cultura Económica.

Nussbaum, M. 2009. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

O’Neill, O. 2005. The dark side of human rights. International Affairs, 81, 427–39. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2005.00459.x

Raftery, A., et al. 2017. Less than 2°C warming by 2100 unlikely. Nature Climate Change, 7, 637–41. doi:10.1038/nclimate3352.

Shue, H. 1996. Basic Rights, 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.

Shue, H. 2014. Subsistence emissions and luxury emissions. In Climate Justice: Vulnerability and Protection. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.1993.tb00093.x

Simmons, A. J. 1992. The Lockean Theory of Rights. Princeton: Princeton University Press.

Simmons, A. J. 2001. Justification and Legitimacy. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer, P. 2006. Ethics and climate change: A commentary on MacCracken, Toman and Gardiner. Environmental Values, 15, 415–22. https://doi.org/10.3197/096327106778226239