1. Recréation 3D et création théâtrale contemporaine : enjeux et perspectives du spectacle 1759. Ça commence la Comédie !

©2024 Cyril Triolaire, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.01

Résumé

Le Wakan Théâtre, compagnie de théâtre professionnel dirigée par Dominique Touzé, crée en 2011 le spectacle 1759. Ça commence la Comédie ! Cette création met à l’honneur le premier théâtre du Massif central, établi à Clermont-Ferrand en 1759, dans les murs de l’hôtel de ville construit sous l’intendant d’Auvergne Ballainvilliers. Le spectacle intègre la reconstitution en 3D du théâtre, en collaboration avec le cabinet d’architecture Panthéon et 3D Studio EDA. Cet article propose de revenir sur les enjeux de la recréation numérique de ce théâtre disparu à partir de plans de coupe, des dessins des motifs décoratifs de Berinzago, et de plans de ville et d’élévation des bâtiments en deux dimensions. Par-delà la mise en images numériques des sources mobilisées pour ce projet, la confrontation des discours, des architectes 3D, du comédien et de l’historien doivent permettre de réinterroger tout à la fois la matérialité et la mise en espace d’un lieu de spectacle, le lien entre patrimonialisation numérique et création vivante contemporaine, et la portée pédagogique d’un objet une fois le spectacle achevé.

Abstract

In 2011, the Wakan Theatre, a professional theatre company directed by Dominique Touzé, devised a performance called 1759. Ça commence la comédie ! about the first permanent theatre in the Massif Central, built within the walls of the city hall in Clermont-Ferrand at the behest of Intendant of Auvergne Ballainvilliers in 1759. The show integrates a 3D reconstitution of the theatre created in collaboration with the architectural firm Panthéon and 3D EDA Studio. This article proposes to return to the issues surrounding the digital recreation of this bygone theatre, based on cross-sections, drawings of decorative patterns by Berinzago, city maps and elevation drawings. Beyond the digital images created from these sources, Wakan’s work brings together architectural, performance and historical discourses, fostering questions on the materiality and layout of a theatre, the link between digital heritage conservation and contemporary theatrical creation, as well as the pedagogical reach of such works once the show is over.

Le premier théâtre du Massif central est construit à l’initiative de l’intendant Ballainvilliers à Clermont-Ferrand en 1759. Il s’agit d’une petite salle de trois cent spectateurs établie à l’intérieur de l’hôtel de ville1. En 2011, le Wakan Théâtre, compagnie professionnelle de théâtre conventionnée créée en 1990 par Dominique Touzé, Danielle Rochard et Marc Dumas, et dirigée par le premier, a décidé de le faire « revivre » en lui consacrant un spectacle, 1759. Ça commence la Comédie !

Le spectacle intègre la reconstitution en 3D du théâtre, réalisée en collaboration avec le cabinet d’architecture Panthéon, 3D Studio EDA et le service du patrimoine de la ville de Clermont-Ferrand (voir fig. 1.1).

Fig. 1.1 Architecture intérieure 3D de la Comédie de Clermont. Cabinet d’architecture Panthéon & 3D Studio EDA.

Formé au Conservatoire d’Art dramatique de Clermont-Ferrand, au Théâtre du Laboratoire Gerzy Grotowski puis au Centre international de recherche des Bouffes du Nord, sous la direction de Peter Brook et Jean-Paul Denizon, Dominique Touzé défend un théâtre populaire « élitaire pour tous » selon la formule d’Antoine Vitez. Parmi ses créations, le Wakan Théâtre est reconnu pour ses « spectacles-promenades » écrits et mis en scène pour des lieux particuliers en s’inspirant de leur histoire et visant une poétique singulière. Le défi à relever pour la modélisation numérique de la Comédie est réel. Ne subsiste en effet aucun plan de la salle2. En 1779, les auteurs d’une histoire générale du théâtre – probablement l’Histoire universelle de toutes les nations depuis Thespis jusqu’à nos jours par une société de gens de lettres de Coupi, Testu, Desfontaines et Le Ferel de Méricourt, 13 volumes in-8° composés entre 1779 et 1781 – réclament à l’intendant de Chazerat les plans, la coupe et l’élévation du théâtre afin de les intégrer à leur ouvrage. Transmise aux échevins, la requête a pu être exécutée, ce qui pourrait expliquer leur absence des fonds d’archives clermontois. Engager un travail de reconstitution 3D de ce théâtre disparu nécessite de mobiliser d’autres sources, généralement reléguées, à savoir les devis et factures des entrepreneurs. Or, ces sources permettent-elles de développer un modèle 3D convaincant et de dépasser les écueils du vide iconographique ? L’immersion rendue possible par la modélisation et son articulation au spectacle ouvrent-elles une voie nouvelle dans la médiation des savoirs par la création ?

Le corpus mobilisé révèle des étapes de réflexion, de conception et de mise en œuvre, et laisse imaginer la salle disparue. Ses qualités et ses imperfections combinées définissent un champ des possibles indispensable à une modélisation vraisemblable, susceptible de répondre aux attentes de l’historien, de l’artiste et du public.

Généalogie documentaire d’un projet de construction

Le projet de construction de la salle clermontoise est révélé par les sources produites à mesure de son avancée. Le 28 mars 1758, le conseil de ville décide de transformer l’ancienne salle de concert en salle de spectacles. Consciente de l’enjeu mais incapable d’en assurer le financement, la ville encourage un actionnariat de circonstance et le remboursement a posteriori des investisseurs particuliers3. La ratification par l’assemblée générale des habitants de la décision du conseil de ville lance l’aventure le 9 avril 1758.

L’ingénieur des ponts et chaussées Dijon en prend la responsabilité après avoir demandé les plans de l’Opéra-Comique de Monnet à la Foire Saint-Laurent et pris conseil auprès des deux architectes, Le Carpentier et Contant d’Ivry4. Critique à l’égard de la salle de l’Opéra-Comique, inconfortable à l’œil du spectateur, « longue et étroite », Le Carpentier conseille au contraire de suivre « les principes des anciens qui composoient leurs salles de manière que le rayon visuel tendoit au centre et que du même centre la voix parcouroit la portion du cercle plus ou moins étendu5 ». Il est convaincu de la pertinence du modèle circulaire à l’antique. Alors déjà largement présent en architecture, il n’est pleinement adapté au théâtre6 que plusieurs années après par Marie-Joseph Peyre (Œuvres d’architecture, 1765), Claude-Nicolas Ledoux (1775) et Pierre Patte (Essai sur l’architecture théâtrale, 1782)7. Le Carpentier préconise qu’une partie des travaux soient effectués à Paris et « transportés par les bateaux de sel à hauteur de Clermont8 ». La Comédie est aménagée dans les murs de l’hôtel de ville et livrée à l’automne 1759. Une forme allongée est retenue. L'orchestre est séparé du parterre, debout, par une cloison de bois surmontée de piques de fer, tandis qu’un amphithéâtre garni de quatre rangées de banquettes occupe le fond de la salle et que les premières loges les entourent. Un escalier conduit aux secondes loges placées en encorbellement et rapproche les spectateurs des armes royales et des attributs de Thalie et Melpomène peints au plafond par l’Italien Giovanni Antonio Berinzago9.

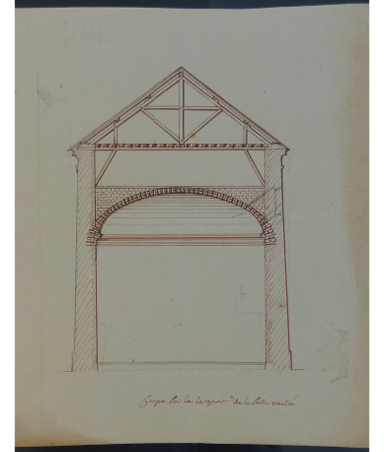

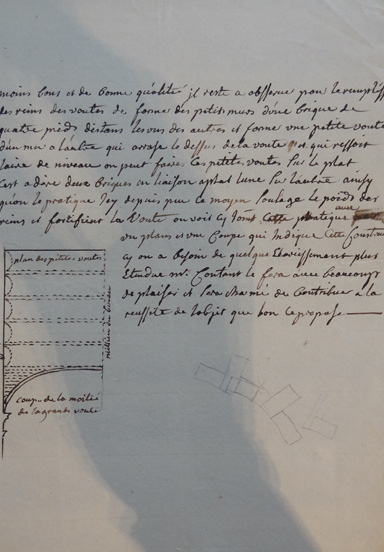

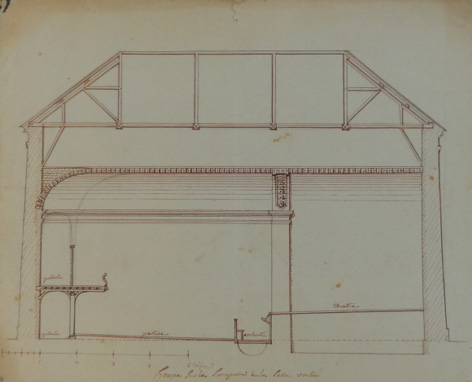

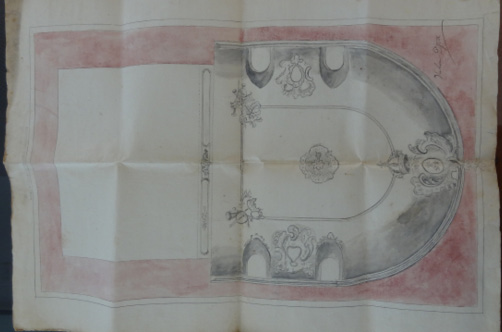

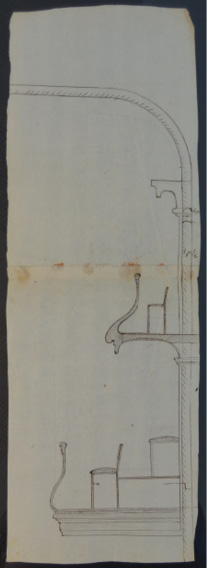

Esquisses, coupes et discours peuvent être confrontés aux factures finales pour saisir les contours définitifs de la salle. Au printemps 1758, le projet initial de Dijon consiste en la démolition intégrale de la salle de concert et au décaissement de la parcelle pour construire un théâtre ad hoc. La première version confiée à l’architecte Peyrat présente une charpente en bois et une « voute en brique d’un seul berceau en ence de panier ». Contant d’Ivry valide le principe de « terminer la voute du côté des galleries, en voute de cloistre, afin de [la] rendre plus sonnore et former le retentissement que l’on désire pour la voix des acteurs10 ». « Une corniche reçoit les tombées de la voute dans toutes les parties de la salle exceptée celle du théâtre […] ; [elle] est arrêtée sur l’arc doubleau qui sépare la salle d’avec le théâtre et qui forme l’ouverture de l’avant-scène11 ». La coupe dans la largeur du bâtiment (voir fig. 1.2) et le dessin griffonné (voir fig. 1.3) au bas d’une page présentant le projet indiquent une première version du chantier imaginé, complété par une coupe de la salle dans sa longueur (voir fig. 1.4) présentant l’ajustement entre la scène, séparée par l’orchestre du parterre, debout, surplombé d’une seule galerie12.

Fig. 1.2 Coupe sur la largeur de la salle voûtée, 1758. Archives départementales (AD) du Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

Fig. 1.3 Coupe de la moitié de la grande voûte (détail), dans lettre, n.d. (1758). AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

L’intérieur de la salle est pensé pour être réalisé en bois « tant pour les galleries que tribunes, parquets de parterre et de théâtre », en évitant « tous les massifs de maçonnerie […] sans quoy le lieu devient d’un lourd insupportable13 ». Probablement à la fin du mois de juin 1758, un nouveau plan de coupe est adressé à Contant d’Ivry. Il est alors proposé d’abaisser le plafond voûté de la salle en dessous du niveau de celui du théâtre afin de pouvoir installer des appartements immédiatement au-dessus ; proposition recalée au motif que le plâtre auvergnat est de moins bonne qualité que celui de Paris14. La destinée de ce plafond voûté est scellée par l’intendant Ballainvilliers lui-même qui décide d’abandonner la voûte pour un plafond plus simple au début du mois de septembre15. Dès le 12 novembre, un marché est conclu avec Godart pour l’achat de dix poutres de sapin destinées au plafond16 ; un second suit, le 11 avril 1759, pour le bois nécessaire aux planchers17. Du printemps 1759 à novembre, la distribution intérieure et les décorations de la salle se révèlent donc à la faveur des factures finales de la mise en chantier. La modélisation en 3D repose alors sur l’identification de chaque dépense, le relevé de chaque mesure, le repérage des pigments commandés.

Fig. 1.4 Coupe sur la longueur de la salle voûtée, 1758. AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

Radioscopie d’une démarche de modélisation 3D

Les informations recueillies ouvrent la voie à une modélisation 3D qui permet de mettre en œuvre et tester des hypothèses. En 2021, Paul François a montré dans sa thèse Outils de Réalité Virtuelle pour l’histoire et l’archéologie combien la définition et la déclinaison d’une méthode rigoureuse, la rétro-architecture, peut permettre de reconstituer une salle de spectacles18.

Ici, la reconstitution en 3D est assurée par Jean-François Panthéon19, architecte DPLG, en dialogue avec Dominique Touzé. Il fait le choix de la méthode diagnostique suivie dans le cadre des missions de maîtrise d’ouvrage public et s’intéresse au contexte qui prévaut alors à la construction de la salle. Une fois les sources réunies et contextualisées, elles sont analysées et les éléments contradictoires confrontés par le passage au plan et à la coupe en 2D avant d’être modélisés en 3D. Il s’agit d’une démarche traditionnelle dans l’établissement des premiers modèles architecturaux en 3D et antérieure à la méthode de la rétro-architecture « consistant au contraire à faire l’expérience de la restitution grâce à la réalité virtuelle20 ». Un plan de la ville de Clermont (1725) au tracé des rues incomplet et incertain21 donne à voir l’hôtel de ville (voir fig. 1.5). Il permet une mise en contexte et laisse envisager l’emplacement qui aurait pu accueillir le théâtre.

Fig. 1.5 Plan de la ville de Clermont pour toute la province d’Auvergne (détail), 1725. Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand, A 75002 I.

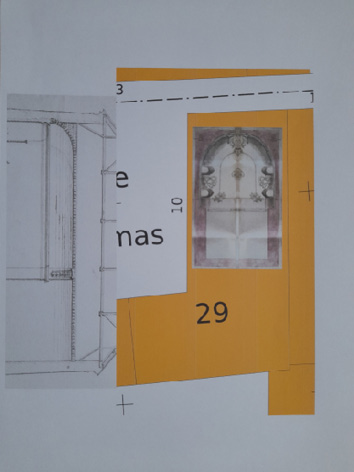

En suivant la méthode de l’isomorphisme, le dessin du plafond peint projeté de Berinzago (voir fig. 1.6) est appliqué au parcellaire de l’ensemble architectural : son image s’imbrique parfaitement dans le bâtiment bas latéral, sans aucune déformation possible ; c’est lui qui est choisi pour implanter la Comédie (voir fig. 1.7).

Fig. 1.6 Dessin du plafond pour la salle de spectacle de Clermont, Berinzago, 1759. AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

Fig. 1.7 Isomorphisme de la Comédie. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon, 2011.

À partir des factures, la taille du bâtiment est déterminée avec une précision certaine. Les poutres et les planches utilisées pour construire la structure du plateau entre les deux murs du bâtiments mesurant trente pieds de long pour les premières et douze pieds de long et un pied de large pour les secondes permettent d’évaluer à 9,75 m sur 7 à 8 m de profondeur l’espace accueillant la scène ; une évaluation chiffrée tirée du contrat passé avec le marchand de bois Godart compatible avec les mesures du théâtre données par le toisé des ouvrages de maçonnerie, charpente et autres faits pour la salle – vingt-sept pieds sur vingt-deux, soit 7,15 m sur 8,80 m22. Les proportions du théâtre rapportées à celles des murs de côté de la salle – dix toises chacun, soit près de 19,50 m – et à celles du dessin du plafond exécuté permettent d’imaginer un bâtiment de trente mètres de long sur dix de large. Le toisé de février 1759 offre aussi à découvrir la structure intérieure de la salle et son rapport aux bâtiments et salles connexes. La salle tout en longueur s’achève au fond, face au théâtre, par un « mur circulaire ». La salle pensée dans sa première version présente une seule galerie et un seul niveau de loges et sa hauteur est fixée à vingt-trois pieds, soit 7,50 m ; les factures finales montrent la construction de deux niveaux de loges, à la faveur donc probable d’un bâtiment rehaussé ou d’une redirection de l’étage des appartements qui avait été imaginé au départ au-dessus de la salle.

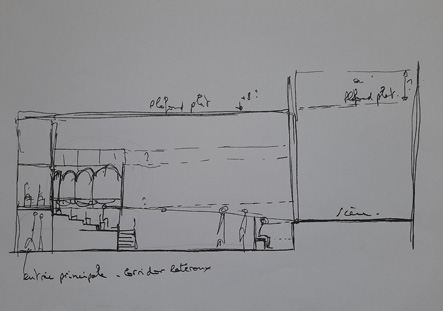

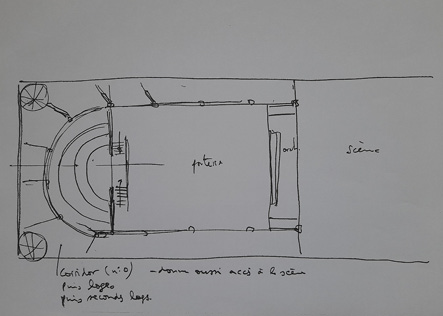

Dans la salle, le Devis des réparations à faire à la salle du concert de la ville23 – non daté mais réalisé dans la seconde moitié de 1758 – et les toisés de 1758 et de début 1759 permettent le passage au plan par niveau à l’échelle 1/50e, et ainsi de structurer l’espace : le second toisé impose un nombre certain de lignes directrices, tandis que le premier et le Devis permettent de combler a minima certains des vides identifiés. Le rez-de-chaussée et le premier niveau de loges sont desservis par un corridor étroit auquel le public accède directement depuis la porte d’entrée de la salle dans le premier cas, et depuis un escalier dans le second – escalier qui court ensuite à la deuxième galerie. En fond de salle en 1758, deux espaces en rez-de-chaussée – « pièces séparées par un galandage » prévues pour les comédiens et les comédiennes – disparaissent a priori au profit d’un seul en 1759. Un chauffoir ou foyer est accessible juste au-dessus depuis les premières loges ; encore au-dessous, un ou deux espaces non déterminés sont probablement imaginés dans le projet final. L’accès aux loges s’opère au premier niveau par des portes à un ou deux battants24. L’architecture exacte du rez-de-chaussée donne lieu à un dialogue renouvelé pour tenter de pallier les vides de la documentation. Sa distribution spatiale générale est acquise : un plateau surélevé équipé de dessous accessibles par plusieurs marches, un orchestre en contrebas de la scène – creusé deux pieds plus bas que le niveau de la salle –, un parterre debout, un amphithéâtre assis. Une différence de niveau existe a priori entre la salle et la (les) pièce(s) située(s) en arrière, comblée par plusieurs marches25. La position des spectateurs assis dans l’amphithéâtre à l’arrière du parterre est interrogée à partir de croquis réalisés avec l’intervention de Michel Cova, scénographe et ex-directeur technique du TNP (voir fig. 1.8 et 1.9). Le positionnement des individus, instrumentistes à l’orchestre, spectateurs debout au parterre et assis dans l’amphithéâtre, encouragent à poser l’hypothèse d’un amphithéâtre réhaussé et gradiné ; hypothèse conforme à la distribution des théâtres de Nancy et de Metz à l’intérieur des palais ducal et de l’intendance en 1748 et 175226 et conservée in fine dans la modélisation 3D, mais avec une pente douce compatible avec la volée de marches empruntée pour rejoindre le niveau de la pièce située en arrière.

Fig. 1.8 Croquis de travail : coupe de la Comédie de Clermont. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon & Michel Cova, scénographe et ancien directeur technique du TNP à Villeurbanne, 2011.

Fig 1.9 Croquis de travail : plan de la Comédie de Clermont. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon & Michel Cova, scénographe et ancien directeur technique du TNP à Villeurbanne, 2011.

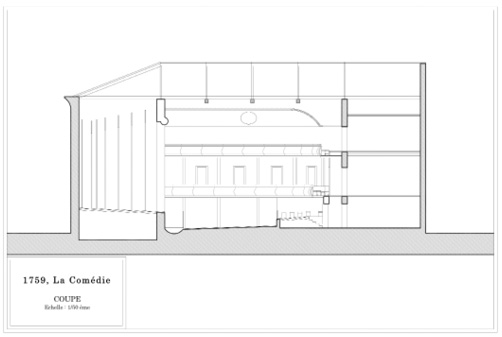

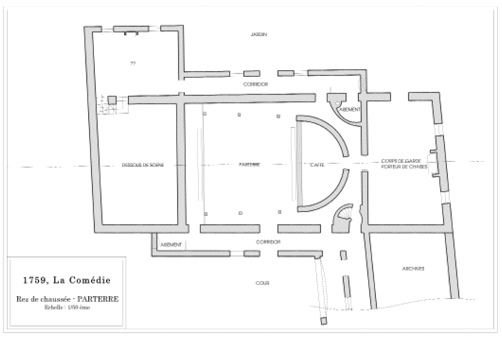

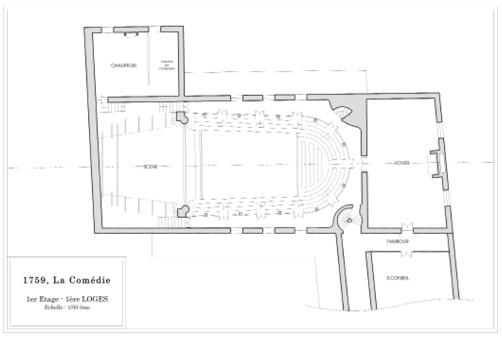

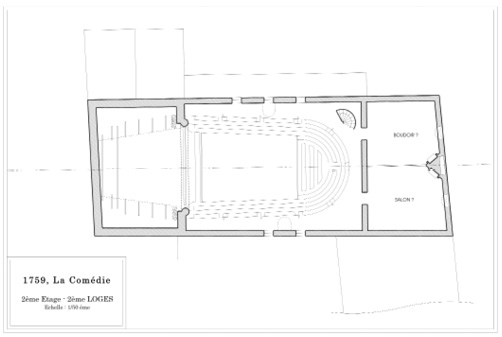

La première coupe et les trois plans dressés par niveau rendent compte de cette première exploitation contextualisée du corpus documentaire (voir fig. 1.10, 1.11, 1.12 et 1.13), faisant même dans un premier temps le pari d’un café en arrière du parterre, perspective abandonnée après, l’amphithéâtre ayant été, à raison, définitivement intégré. Les plans des rez-de-chaussée et premier niveau de loges positionnent la Comédie dans le contexte bâtimentaire élargi de l’hôtel de ville. La distribution des espaces connexes, archives et salle du conseil de ville, correspond à celle pensée dans le premier projet de 175827. Au premier étage, un tambour en galandage est fait dans la dite salle ainsi que deux portes, l’une ouvrant directement dans le corridor du théâtre28 ; la salle du conseil surplombe dans les plans la salle des archives29. L’écurie mentionnée dans la première toisée de Peyrat en 175830 et le devis du menuisier François Magny en décembre de la même année31 est évacuée de la reconstitution de la salle. Rien n’indique qu’elle est conservée en 1759 et si elle l’a été, l’emplacement le plus probable aurait été au rez-de-chaussée de l’avant-corps, flanqué sur le bâtiment du théâtre à l’entrée dans la cour, sur le modèle des écuries intégrées au théâtre de Soufflot à Lyon32 ; les toilettes des comédiens sont en tout cas positionnées à cet endroit-là33. Au-dessus d’elles, peut-être, se trouvent les loges des comédiens, évacuées de l’arrière de l’amphithéâtre et non mentionnées dans le toisé de 1759. C’est en tout cas le choix opéré dans la reconstitution 3D.

Fig. 1.10 Coupe de la Comédie. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon, 2011

Fig. 1.11 Plan du parterre de la Comédie. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon, 2011

Fig. 1.12 Plan des premières loges de la Comédie. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon, 2011.

Fig. 1.13 Plan des secondes loges de la Comédie. Jean-François Panthéon, cabinet d’architecture Panthéon, 2011.

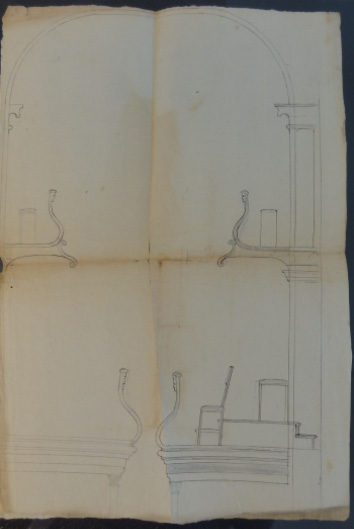

Une dernière caractéristique de la salle doit être requestionnée et indique un choix discutable dans la modélisation : celui de l’étagement des deux galeries de loges. Deux coupes – a priori de 1759 – présentent les deux étages de galeries superposées en léger décalé, et non pas en aplomb (voir fig. 1.14 et 1.15).

Fig. 1.14 Coupe n°1 des premières et deuxièmes loges de la Comédie de Clermont, 1759.

AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115

Fig. 1.15 Coupe n°2 des premières et deuxièmes loges de la Comédie de Clermont, 1759.

AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

L’innovation lyonnaise de Soufflot conciliant « le système traditionnel des loges et un modèle perçu comme ‘naturel’ et civique34 » semble déclinée dans le projet clermontois. Le Lombard Berinzago, choisi pour exécuter le décor du plafond de la Comédie, séjourne à Lyon depuis janvier 1756, à l’invitation probable de Soufflot, et jusqu’en novembre 1759, moment de son retour en Italie35. Au printemps 1759, alors que les devis finaux montrent des modifications dans la structure de la salle, il est quasi impossible que Berinzago, qui côtoie alors Soufflot, et que l’intendant Ballainvilliers, qui fait le déplacement à Lyon au début du mois de juin, n’aient pas été sensibilisés à l’innovation de l’architecte au point de faire le choix de la reproduire pour la Comédie auvergnate. La modélisation propose des galeries quasiment en aplomb probablement à tort, empêchant le double rang de fauteuils et de banquettes de velours d’être déployé aux premières loges.

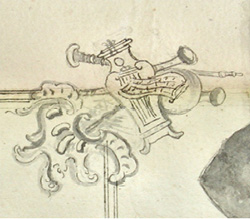

La physionomie décorative générale intérieure est envisagée à partir du dessin du plafond de Berinzago36 (voir fig. 1.16 , 1.17 et 1.18) et de deux factures datées de juillet et octobre 175937.

Fig. 1.16, 1.17 et 1.18 Plafond de la Comédie de Clermont (détails), Berinzago, 1759.

AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 115.

Dominique de Dominique dirige la réalisation du plafond sur lequel sont moulurés et peints les armes du roi et les attributs du chant et de la comédie dans un ensemble de tons rose pâle et gris ; attributs isolés et reproduits sculptés dans la modélisation 3D sur le pourtour de la première galerie, comme rapporté par l’accord pour travaux du maître plâtrier38. L’ambiance colorimétrique est au diapason du goût progressivement dominant de ce second XVIIIe siècle. Le bleu se mêle au blanc et à l’or dans une combinaison annonçant les futurs choix de Ledoux à Besançon (voir fig. 1.19 et 1.20).

Fig. 1.19 Intérieur de la Comédie depuis les premières loges. Cabinet d’architecture Panthéon & 3D Studio EDA.

Fig. 1.20 Intérieur du foyer de la Comédie, vue comédien. Cabinet d’architecture Panthéon & 3D Studio EDA.

Une constante certaine est de mise dans les devis et factures successives, les murs intérieurs « sont crépis à grain d’orge et enduits par dedans pour blanchir les planchers et galandages39 » ; un blanc tranchant avec les pierres de taille et les dalles noires débitées dans la pierre volcanique de Volvic alors utilisée dans les constructions civiles. Les quantités importantes de cendre bleue, d’indigo, d’azur et de terres d’ombre achetées et combinées aux touches d’ocre et de pigments rouges indiquent une salle au goût du jour40. La modélisation de l’éclairage est fonction des différentes sources lumineuses identifiées. Les factures payées pour les vitres de la salle tendent à indiquer que la lumière naturelle pénètre directement dans les corridors et le chauffoir et sans doute aussi dans la salle, des fenêtres et des bois courbes pour y fixer des œils de bœuf pour l’intérieur étant réglés en mars 175941. Un grand lustre manipulé par trois poulies éclaire la salle42. Une rampe à double chandelle et « dix-neuf lampions à cinq mèches » sont placés sur le devant du théâtre, huit planches clouées de cent cinquante feuilles de fer blanc placées en coulisses pour moduler l’usage de la lumière43. L’ambiance lumineuse restituée reste sombre : aucune girandole en applique en galerie n’apparaît dans la documentation. Si la démarche de reconstitution vise à offrir la modélisation la plus fidèle, elle sert aussi un discours théâtral et une expérience de spectateur.

De la visite numérique à l’expérience sensible du spectacle

Le Wakan Théâtre revendique un théâtre de recherche s’emparant d’une culture commune pour mieux l’interroger. La référence historique et patrimoniale est investie « dans une authentique démarche de création avec l’ambition de creuser le sillon d’une œuvre cohérente44 ». En 2011, lors de cette création, le Wakan Théâtre compte déjà 25 « spectacles-promenades » à son actif – 29 aujourd’hui – et 15 créations en salle – 23 en 2022. Dominique Touzé est alors sensible à l’idée de permettre au public de faire l’expérience d’un dispositif numérique en spectacle et de concourir ainsi à son appropriation sensible.

La modélisation 3D de la Comédie ne relève donc pas de la même démarche des musées recourant aux techniques numériques pour mettre en valeur leurs collections ou offrir une nouvelle expérience de visiteur à leurs publics. Ici, par-delà la démarche scientifique et les propriétés techniques, la Comédie numérique ne s’inscrit pas dans une logique communicationnelle patrimoniale stricte45 mais dans un processus d’écriture théâtrale et de réception du spectateur. La modélisation est ici partie prenante du prologue, première partie, d’un spectacle : 1759. Ça commence la Comédie ! Elle indique au public qu’il va lui être proposé de remonter aux origines de la Comédie de Clermont-Ferrand. Les spectateurs sont accueillis dans une salle aménagée telle une loge d’acteurs présentant un dispositif décoratif empruntant tout à la fois au XVIIIe siècle et aux années 2000. Un écran est déroulé au-dessus de l’espace-loge, face aux personnes assemblées, et la modélisation de l’ancien théâtre est proposée sous la forme d’un film de 5’41”. Le public est ainsi immédiatement invité à pénétrer et à circuler virtuellement entre les murs de la Comédie reconstituée en suivant l’avatar du comédien en charge du prologue et en costume d’époque, Dominique Touzé ; celui-là même qui vient de l’accueillir en ouverture du spectacle. En optant pour un mouvement de traveling circulaire du haut vers le bas et une création sonore extra-diégétique inspirée de l’alunissage de la mission Apollo XI en 1969 (parfaitement identifiée dans l’imaginaire collectif), la réalisation invite de facto à la première découverte d’un espace virtuel aujourd’hui disparu. Cette descente et cette entrée à l’intérieur de la Comédie sont présentées comme un événement. La surimposition de plusieurs sons hors-champ – des spectateurs partageant un verre et discutant au foyer, un mouvement musical montant depuis l’orchestre, des heurts au parterre, des dialogues sur scène – invite à une immersion contextualisée. La vidéo vise l’efficacité. L’écran disparaît une fois le film achevé. La fiction vivante proposée tend alors immédiatement à se confondre avec le récit numérique46. La vidéo laisse place à une narration participative. Deux types de réception sont convoquées : celle du cinéma, face à l’écran, puis celle du théâtre, induisant des postures hétérogènes mais pouvant se combiner à la faveur d’un « nouveau régime du voir47 ». L’esprit des spectateurs passe ainsi de la salle de la Comédie modélisée à la salle du spectacle 1759.

Le prologue se poursuit sous la forme de scènes entre deux comédiens, le maître, artiste confirmé, déjà rencontré par les spectateurs, à l’entrée de la représentation et à l’intérieur de la salle virtuelle, et son assistant. Ce dialogue théâtral sur canevas offre une liberté certaine aux deux acteurs et vise la restitution de l’état politique, social et culturel de la France en 1759 et de sa théâtromanie des Lumières ; il lie aussi l’histoire de ce premier théâtre local au destin modeste de l’historique troupe de Louis Romainville, directeur et comédien professionnel de province (1725–1781) vu et applaudi à Clermont-Ferrand au milieu XVIIIe siècle48. Le principe de jeu, d’improvisation et de communication choisi repose à la fois sur un discours dialogué et un échange direct avec le public par l’intermédiaire d’un jeu de cartes. Les spectateurs sont alors invités à s’approprier une narration à épisodes en tirant l’une des onze cartes de tarot du jeu présenté par l’acteur principal49. Il ne s’agit pas ici d’un « théâtre participatif » à proprement parler, au sens où les spectateurs-citoyens prennent une part active au spectacle en en devenant des personnages et des entités à part entière50. Ils sont néanmoins impliqués dans un moment culturel et artistique et partagent une expérience de spectacle. En tirant aléatoirement les cartes, ils activent les éléments d’un scénario. Le spectacle est interactif mais les spectateurs sont intégrés à une boucle narrative générale dont ils ne sont jamais pleinement les coproducteurs.

Les onze cartes donnent à découvrir soit des sources anciennes – lettres, articles de la Feuille hebdomadaire d’Auvergne, poèmes –, soit le récit contemporain d’un objet théâtral passé, soit une combinaison des deux. En convoquant des figures du XVIIIe siècle – rédacteurs anonymes de la Feuille locale d’Ancien Régime, comédiens de province repérés à Clermont dans les archives tels Romainville, Papu, Dumaniant, figures d’autorité comme l’intendant Ballainvilliers – et en les incarnant, les comédiens donnent chair à la reconstitution numérique de la Comédie. Ils redonnent ainsi la parole « aux humbles » et la vie à un objet historique. Ce prologue théâtral s’achève enfin sur l’entrée en scène d’une fausse spectatrice, comédienne complice, installée dans le public. Se présentant comme intermittente du spectacle en quête de travail, elle se prend au jeu d’identification du comédien principal faisant désormais corps avec l’acteur Romainville. Elle devient alors elle-même la comédienne clermontoise souhaitant faire carrière aux côtés du « maître » surgi du passé et de son dévoué assistant. Le premier temps du spectacle s’achève et s’ouvre alors sur un second donnant aux spectateurs à suivre la formation au métier de comédienne, dans la troupe, de Sylvia, jeune femme du pays désireuse de brûler les planches. La transition entre les deux moments de la représentation s’opère par une bascule lumière nette et le reflux de l’assemblée dans sa seule position spectatrice frontale et passive. La démarche assumée est bien ici celle de « faire théâtre avec l’Histoire » en se défendant du concept de théâtre historique ou de spectacle de « reconstitution51 ». Elle est une quête d’« une vérité poétique, au-delà de la réalité historique, [afin de faire en sorte que] cette vérité poétique [naisse] de l’imaginaire collectif et des traces fantasmagoriques que l’histoire d’un lieu, [ici, celui de la Comédie] peut laisser en héritage52 ». Et à travers l’histoire de celles et de ceux qui l’ont réellement faite, ici, au XVIIIe siècle, et qui revivent de manière performative, numérique et vivante, plus de deux cent cinquante ans plus tard.

***

La modélisation 3D de la Comédie de Clermont en 1759 est pensée dès l’origine pour son intégration à un spectacle théâtral et non pour une simple médiation numérique du patrimoine ou pour encourager l’historien du spectacle à réenvisager l’étude de son objet scientifique privilégié. En prétendant pourtant « oser le didactisme », le Wakan Théâtre défend l’idée d’« un théâtre qui vise à instruire en s’émerveillant à moins que ce que ne soit s’émerveiller en s’instruisant53 ». Soucieuse d’envisager l’Histoire comme matériau théâtral, la compagnie s’engage dans une véritable démarche de reconstitution numérique de la salle en s’appuyant sur une méthode de diagnostic classique en architecture ; à ceci près que les lacunes éventuelles sont comblées à dessein pour produire un objet théâtral et non un objet de médiation numérique patrimoniale stricte. Pour autant, l’expérience du spectacle intégrant la modélisation 3D participe indiscutablement d’une médiation du lieu disparu et rend plus sensible encore la mise en mots et en chair de cette vie théâtrale passée. D’un point de vue scientifique, enquêter sur cette « résurrection » de la Comédie de Clermont réalisée en 2011 revient aussi à engager une forme d’« archéologie » de la méthode, à repenser l’exploitation de sources souvent peu mobilisées et à poser un regard critique, sur la base du renouvellement à la fois historiographique et technique des dix dernières années, sur les résultats alors proposés. 1759. Ça commence la Comédie !, créé en 2011, montre encore combien l’incorporation d’une reconstitution 3D peut participer à une médiation renouvelée des savoirs et nourrir une poétique particulière de l'histoire sur scène.

1 Philippe Bourdin, Des lieux, des mots, les révolutionnaires. Le Puy-de-Dôme entre 1789 et 1799, Clermont-Ferrand, PIEMC, 1995, p. 25 ; André Bossuat, « Le théâtre de Clermont-Ferrand aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue d’histoire du théâtre, Paris, SHT, 1961–1962, t. II, p. 127–132.

2 Ibid., p. 130.

3 Ibid., p. 129 ; Lauren R. Clay, Stagestruck. The Business of Theater in Eighteenth-Century France and Its Colonies, Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2013.

4 Pierre Frantz et Michèle Sajous d’Oria, Le siècle des théâtres. Salles et scènes en France 1748–1807, Paris, BHVP, 1999, p. 136.

5 Archives départementales (AD) du Puy-de-Dôme, 1C7062. Lettre de Le Carpentier, 19 janvier 1759.

6 Sajous d’Oria, Bleu et or. La scène et la salle en France au temps des Lumières. 1748–1807, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 48–70.

7 Pierre Patte, Essai sur l’architecture théâtrale ou De l’Ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectacles, relativement aux principes de l’optique et de l’acoustique, Paris, chez Moutard, 1782.

8 AD Puy-de-Dôme, 1C7062. Lettre de Le Carpentier, 19 janvier 1759.

9 Bossuat, art. cit., p. 103–171.

10 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, lettre, [s.d.], probablement juin 1758.

11 Ibid.

12 Ibid., Coupes sur la largeur et sur la longueur de la salle voûtée, [s.d.] [1758].

13 Ibid., 3 E 113 135, lettre [s.d.], probablement juin 1758.

14 Ibid., lettre [s.d.], 29 juin [1758].

15 Ibid., lettre de M. Ballainvilliers, 9 septembre 1758.

16 Ibid., marché conclu avec M. Godart, 12 novembre 1758.

17 Ibid., 11 avril 1759.

18 Paul François, Outils de Réalité Virtuelle pour l’histoire et l’archéologie. Recherche, diffusion, médiation : le cas des théâtres de la Foire Saint-Germain, thèse de doctorat sous la dir. de François Laroche et Françoise Rubellin, Ecole Centrale de Nantes, 2021; voir sa brève de méthodologie infra.

19 Un entretien libre est réalisé avec Jean-François Panthéon le 29 novembre 2022.

20 François, op. cit., p. 122.

21 Plan de la ville de Clermont-Ferrand pour toute la province d’Auvergne, 1725, dans Vivien Manobert, Catalogue des plans de Clermont, n° 10, 1969, Bibliothèque du Patrimoine, A75002 I.

22 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, Toisé des ouvrages de maçonnerie, charpente et autres faits pour la salle de spectacle de la ville de Clermont-Ferrand, 5 février 1759.

23 Ibid., Devis des réparations à faire à la salle du concert de la ville de Clermont-Ferrand, [s.d.] seconde moitié de 1758.

24 Ibid., État des portes et fenestres qui sont dans la salle de l’hôtel de ville, [s.d.].

25 Ibid., Toisé des ouvrages de maçonnerie…

26 Frantz et Sajous d’Oria, op. cit., p. 131–133 et 142–143.

27 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, Projet d’une salle pour le concert et la comédie, 27 janvier 1758.

28 Ibid., Devis des réparations à faire à la salle de concert de la ville de Clermont-Ferrand, 7 mai 1758.

29 Ibid., Devis des réparations à faire à la salle du concert de la ville de Clermont-Ferrand, [s.d.] vraisemblablement deuxième moitié de 1758.

30 Ibid., Toisée de l’ouvrage par Peyrat, 1758.

31 Ibid., Devis de M. Dijon pour les portes et fenestres de la salle de l’hôtel de ville, soussigné François Magny menuisier de la ville de Clermont-Ferrand, 15 décembre 1758.

32 J.-G. Soufflot [?], Plans et dessins du théâtre de Lyon, bibliothèque de l’Institut de France, Paris.

33 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, État des carreaux de vitres posées aux croisées de la salle de spectacle de la maison de ville de Clermont-Ferrand, [s.d.].

34 Sajous d’Oria, op. cit., p. 41.

35 Sylvain Chuzeville, Vie, œuvre et carrière de Jean-Antoine Morand, peintre et architecte à Lyon au XVIIIe siècle, thèse de doctorat sous la dir. de Philippe Bordes, Université Lumière-Lyon 2, 2012, p. 61–62.

36 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, Berinzago, Dessin du plafond, 1759.

37 Ibid., Facture acquittée à M. Bouchet le 21 juillet 1759 et facture d’octobre 1759.

38 Ibid., Accord de travaux pour les plafonds de Dominique de Dominique, le 29 avril 1759.

39 Ibid., Devis des réparations à faire à la salle du concert de la ville de Clermont-Ferrand, [s.d.] vraisemblablement seconde moitié de 1758.

40 Sajous d’Oria, op. cit., p. 85.

41 AD Puy-de-Dôme, 3 E 113 135, Marché pour les vitres de la salle, 10 mars 1759.

42 Ibid., Mémoire de Jacques Manard, [s.d.].

43 Ibid., Mémoire de Chapes [s.d.].

44 https://www.wakantheatre.com/demarche-artistique/patrimoine-mais-presque/ (consulté le 3 décembre 2023).

45 Jessica de Bidéran, Julie Deramond et Patrick Fraysse, Scénographies numériques du patrimoine, Avignon, Éditions universitaires d’Avignon, 2020.

46 La Comédie de Clermont en 1759, https://www.youtube.com/watch?v=5vwHEvy_Evc.

47 Émilie Chehilita, « L’articulation entre écrans et performance : autour des spectacles de Superamas, Gob Squad et Big Art Group », Sociétés & Représentations, vol. 1, n° 31, 2011, p. 87–103.

48 Cyril Triolaire, Tréteaux dans le Massif. Circulations et mobilités professionnelles théâtrales en province des Lumières à la Belle Époque, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2022, p. 54–56.

49 Dominique Touzé et Emmanuel Chanal, dans 1759. Ça commence la Comédie !, 2011.

50 Anita Weber, « Théâtre et participation : une nouvelle donne esthétique et citoyenne ? », L’Observatoire, 2019, vol. 2, n° 54, p. 9–12.

51 https://www.wakantheatre.com/demarche-artistique/patrimoine-mais-presque/ (consulté le 3 décembre 2022).

52 Ibid.

53 https://www.wakantheatre.com/demarche-artistique/osez-le-didactisme/ (consulté le 3 décembre 2022).