10. Exposition virtuelle : Bordeaux et ses théâtres virtuels (XVIIIe–XXe s.)

©2024 Louise de Sédouy, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.10

Résumé

Bordeaux et ses théâtres virtuels est une exposition qui propose de découvrir une quinzaine de projets de lieux de spectacle bordelais, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. Ce parcours est l’occasion d’interroger des projets oubliés qui n’ont pas été construits et témoignent des envies du passé.

Abstract

Bordeaux et ses théâtres virtuels is an exhibition that shows more than a dozen performance venues projected in Bordeaux between the end of the eighteenth century and the beginning of the twentieth. This exhibit interrogates the value of forgotten projects and provides a window into architectural dreams of the past.

Cette exposition propose de suivre en image l’évolution de lieux des spectacle projetés à Bordeaux entre 1769 et 1932 : une autre façon d’aborder la virtualité, en sortant de l’oubli des lieux qui n’ont pas été construits, qui sont restés à l’état de potentialité.

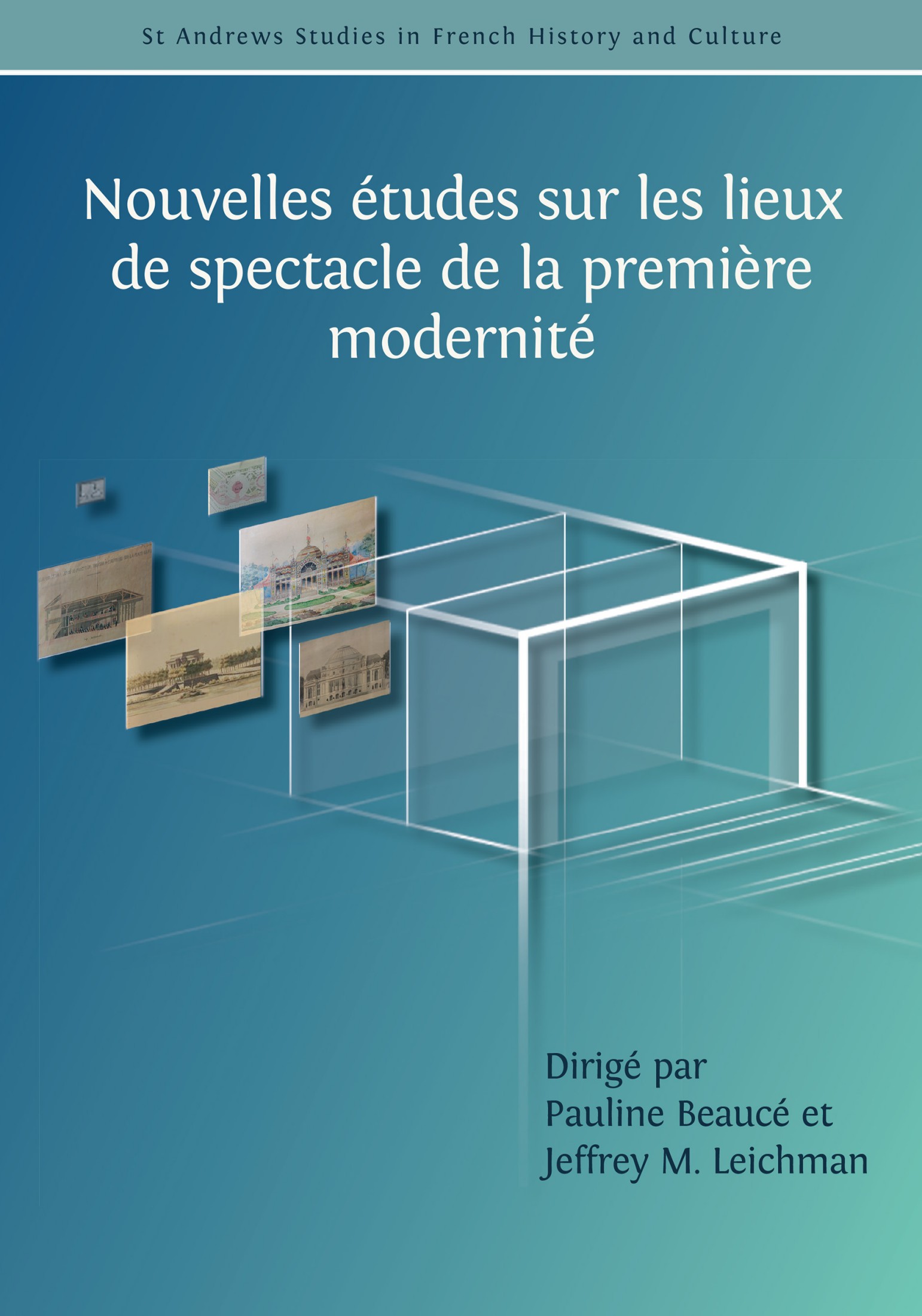

La plupart des projets papiers de salles dédiées aux spectacles à Bordeaux se concentre dans un espace stratégique de la ville, qui fait aujourd’hui partie du secteur inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco : la place des Quinconces. Cette esplanade est située dans un quartier important de par sa localisation et son dynamisme économique – à l’intersection du port, du vieux centre-ville et du quartier des Chartrons. Elle est occupée jusqu’en 1818 par une fortification militaire, le château Trompette, devenu désuet au fil du temps. La ville aspire donc à de nouvelles utilisations pour cette place gigantesque, et du dernier tiers du XVIIIe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres, des projets architecturaux en tout genre sont pensés pour cet espace. Une quinzaine d’entre eux sont des lieux de spectacle qui n’ont jamais été bâtis.

Les quelques projets évoqués dans cette exposition présentent des stades d’avancement et des ambitions hétérogènes. D’une part sont imaginés des cafés-concerts, cafés-chantants, casinos et autres music-halls, types de lieu particulièrement en vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle : ce sont des établissements populaires où tous types de plaisirs sont réunis, où l’on peut assister à des revues à grand spectacle, avec des vedettes parisiennes, et qui attirent les « buveurs de bières » et les « fumeurs de cigares » (Lagrave, Mazouer, Regaldo), des lieux pleins de promesses qui offriraient des alternatives aux institutions théâtrales. D’autre part, sont projetés des établissements à l’architecture monumentale et remarquable (des wauxhalls et des palais municipaux) donnant sur le fleuve ou sur de grands axes de circulation, et souvent au budget considérable. Autant d’éléments qui auraient fait de ces bâtiments le fleuron de la culture bordelaise, à la fois figures de proue et symboles de l’image de la ville, à l’échelle nationale et internationale.

Fig. 10.1. Emplacement des lieux sur les Quinconces © Louise de Sédouy.

Ces projets interrogent tous l’une des volontés inépuisables de la ville : celle de construire des lieux de divertissement et de délassement aux configurations hybrides et modulables. Dans le premier cas, ils se situent au croisement du spectacle, des plaisirs de la table, du commerce, du jeu, etc., et dans le second, leur architecture est modifiable temporairement – une scène de théâtre devient par exemple une piste de cirque.

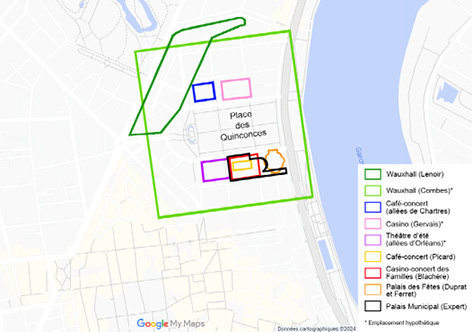

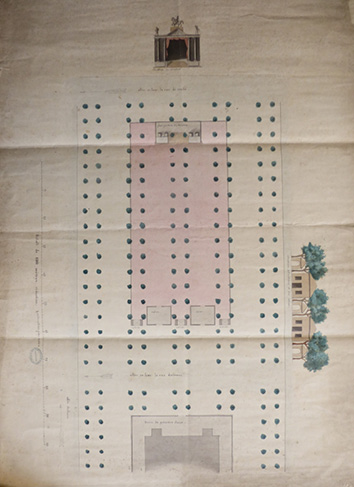

Fig. 10.2. Wauxhall, s. n., 1769 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-O-79.

En 1769, la ville de Bordeaux n’a plus de lieu décent pour donner ses spectacles puisque sa principale salle, celle de l’hôtel de ville, déjà vétuste, est partie en fumée en 1755. En prenant exemple sur Paris, Lenoir et Lotiot vont alors imaginer un wauxhall, qui restera à l’état de projet. Ils obtiennent l’autorisation de construire un « lieu d’assemblée sous le titre de fête foraine, vauxhaal ou redoute » aux abords du château Trompette. Selon les plans, il s’agira d’un espace de divertissement hybride : un véritable complexe de loisirs et de plaisirs, mais aussi et avant tout un espace commercial.

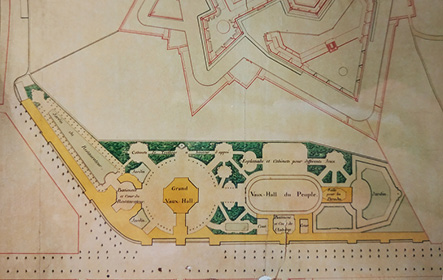

Fig. 10.3. Wauxhall, Samson Nicolas Lenoir, 1769, BnF-GE D-1543

© Gallica.bnf.fr

Sont prévus des lieux de restauration, promenades au bord de l’eau, jardins, espaces de jeux et deux salles : le grand wauxhall et le wauxhall du peuple, découvert, entouré de galeries et donnant sur une salle de parade et des boutiques à louer. Finalement, les bâtiments ne seront pas construits, entre autres, suite à un vice de procédure (Beaucé et Triolaire). Malgré cet échec, la ville de Bordeaux sera rapidement dotée d’une salle prestigieuse : le Grand Théâtre de Victor Louis, inauguré en 1780.

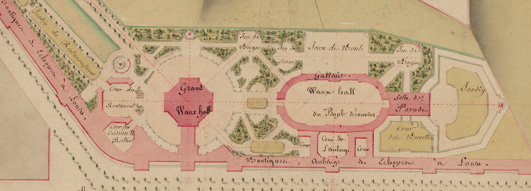

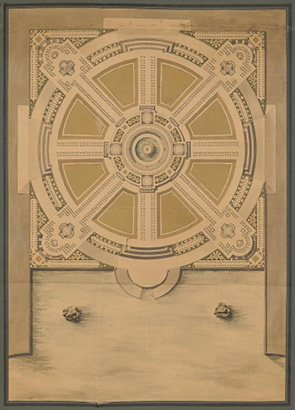

Fig. 10.4. Wauxhall, Louis Combes, 1778. Bibliothèque municipale de Bordeaux, fonds Jules Delpit, Del. Carton 159/43, CC0 1.0.

Un second wauxhall pour Bordeaux est imaginé par Louis Combes en 1778, dans le cadre d’un projet pour ses études ; la bibliothèque municipale en conserve plusieurs plans et même plusieurs versions. Ce wauxhall est principalement composé de jardins et sur les quatre pavillons prévus, l’un est clairement identifiable comme un théâtre ; un autre pourrait ressembler à un cirque ou à un auditorium.

Fig. 10.5. Wauxhall, Louis Combes, 1778 (élévation). Bibliothèque municipale de Bordeaux, fonds Jules Delpit, Del. Carton 159/43, CC0 1.0.

Plus porté sur la flânerie que sur les activités commerciales, l’ambitieux projet de Combes prévoit aussi une entrée majestueuse par la Garonne, où les visiteurs arrivant en bateau auraient été accueillis par deux grandes statues de lions ou de sphynx.

Fig. 10.6. Wauxhall, Louis Combes, 1778. Bibliothèque municipale de Bordeaux, fonds Jules Delpit, Del. Carton 159/43, CC0 1.0.

Les wauxhalls de Combes et de Lenoir évoquent donc un Bordeaux rêvé, à l’époque des projets d’embellissement des villes des Lumières. Ces espaces auraient pu être dans la cité les témoins visuels de l’importance donnée aux loisirs, à l’image de l’enceinte dessinée ici (une seconde version du wauxhall de Combes) qui aurait pu mesurer plus de six cent mètres de côté.

Fig. 10.7. Casino d’été, Eugène Gervais, 1894 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-68.

Parmi les quarante-six cafés-concerts recensés entre le début du XIXe siècle et jusqu’aux années 1930, sept sont restés à l’état de projets. Ils se présentent dans les archives sous diverses appellations : ici un casino inventé par Eugène Gervais, mais il existe aussi de nombreux projets de café-concert, café-chantant, music-hall ou encore théâtre d’été.

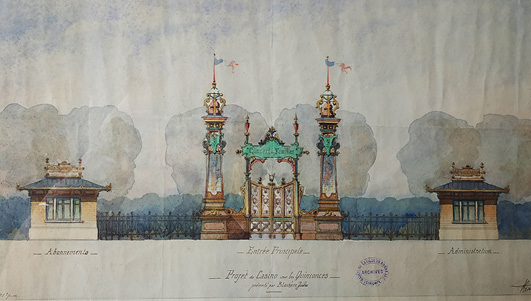

Fig. 10.8. Projet de Casino-Concert, Jules Blachère [ca. fin XIXe siècle] © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-74.

Ce lieu, pensé par Jules Blachère, est par exemple référencé dans les archives sous le nom de « projet de Casino » mais le portail de l’enceinte dessiné indique « Concert des Familles ».

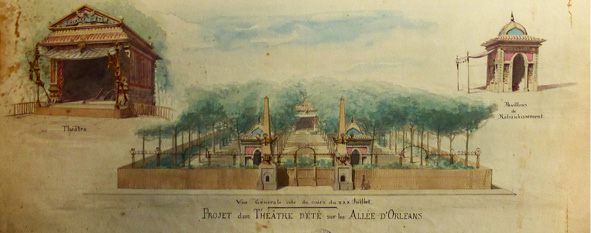

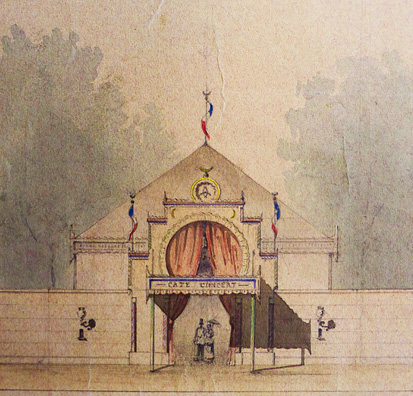

Fig. 10.9. Projet d’un théâtre d’été sur les allées d’Orléans, s. n., [ca. fin XIXe siècle] © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-65.

Ils sont regroupés sous le terme générique de café-concert, car au-delà de leur statut administratif, ce sont des lieux où la chanson et le phénomène de vedettariat ont une place prédominante et où l’activité est hybride. Il s’agit en effet d’espaces dans lesquels on profite d’un spectacle, on se restaure, mais aussi dans lesquels on circule beaucoup.

Fig. 10.10. Plan pour l’établissement d’un café-concert sur les Quinconces, 1858 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-66.

Certains voient dans ces entreprises une affaire florissante, quitte à en posséder plusieurs. C’est le cas d’un entrepreneur dénommé Picard qui détient déjà deux cafés-concerts à Bordeaux en 1858, lorsqu’il demande à la mairie l’autorisation d’en ouvrir un troisième sur la place des Quinconces.

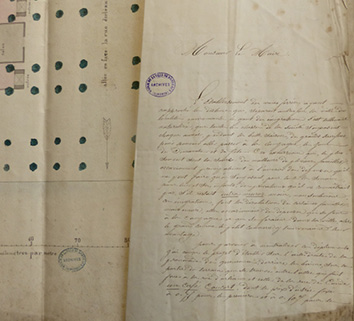

Fig. 10.11. Lettre de Picard pour l’établissement d’un café-concert sur les Quinconces, 1858

© Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-66.

Dans cette lettre, Picard constate notamment que depuis que les voies ferrées sont arrivées à Bordeaux, la population occupe ses dimanches à la campagne. Face à cet exode urbain, il propose donc de construire un nouveau lieu de spectacle et invoque des enjeux économiques, d’hygiène urbaine et d’assainissement moral.

Fig. 10.12. Café-concert projeté par Picard, maquette créée par Louise de Sédouy © Photographie Louise de Sédouy.

Dans l’étude des lieux de spectacle non-construits, le passage par la modélisation permet d’appréhender les volumes et de comprendre les espaces différemment, à l’instar de cette maquette du café-concert de Picard. Il facilite également la transmission autour de ces projets virtuels.

Fig. 10.13. Café-concert sur les allées de Chartres, s. n., [ca. Fin XIXe siècle] © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXI-Q-62.

Les projets de lieux non réalisés, comme ce café-concert prévu pour être construit sur les allées de Chartres qui longent l’esplanade des Quinconces, sont majoritairement oubliés dans l’histoire des spectacles. Difficilement traçables dans les archives comme dans la ville, ils témoignent pourtant des envies architecturales et artistiques de leur temps, mais aussi de la recherche constante de nouveaux lieux à exploiter.

Fig. 10.14. Palais des Fêtes (élévation), Cyprien-Alfred Duprat et Pierre Ferret, 1913 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, 26 Fi 27.

La place des Quinconces, dans ses dimensions gigantesques, appelle d’autres ambitions, notamment des projets beaucoup plus majestueux : les palais du XXe siècle. Ici, la vue de la façade donnant sur la Garonne du Palais des Fêtes, imaginé en 1913 par Duprat et Ferret.

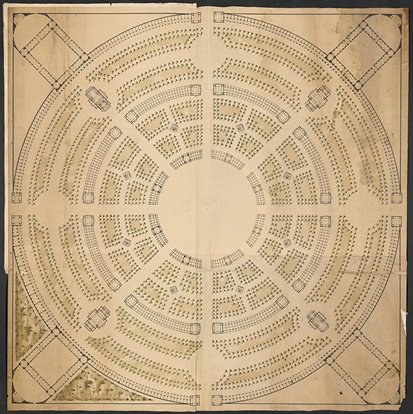

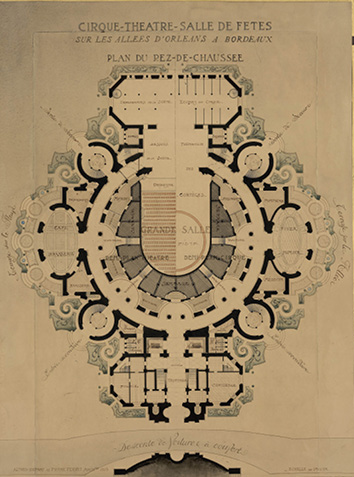

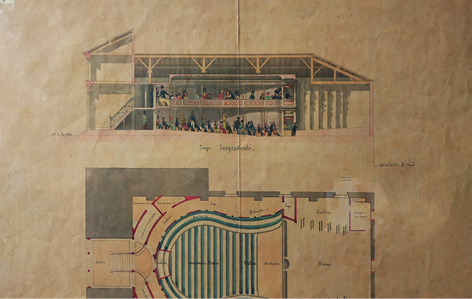

Fig. 10.15. Palais des Fêtes (plan), Cyprien-Alfred Duprat et Pierre Ferret, 1913 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, 26 Fi 18.

Ce projet intitulé « cirque-theatre-salle des fêtes » propose une salle au dispositif modulable : d’un côté une salle de théâtre à l’italienne, avec parterre, sièges et orchestre disposés frontalement à la scène ; de l’autre, une salle de cirque, où le parterre devient une piste, sur laquelle on peut former des cortèges entiers de cavalerie ou de figurants.

Fig. 10.16. Transparent du Palais des Fêtes de Cyprien-Alfred Duprat et Pierre Ferret, création originale de Louise de Sédouy © Photographie Louise de Sédouy.

Dans la volonté de faire connaître ces projets oubliés, des actions de médiation scientifique sont parfois envisagées : ici, lors d’une balade dans la ville, un croquis du Palais des Fêtes, dessiné sur film transparent, est à « plaquer » sur la réalité. Ce dispositif permet ainsi de visualiser le lieu inscrit dans le paysage urbain, à la manière de divers dispositifs de réalité étendue, mais sans besoin d’outils technologiques !

Fig. 10.17. Palais municipal (élévation), Roger-Henri Expert, 1932 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, 8334 M5.

Le second projet de palais, celui de Roger-Henri Expert, est un palais municipal imaginé en 1932. Il est résolument plus moderne dans son esthétique, mais rejoint celui de Duprat dans sa volonté d’architecture démesurée et de salle polyvalente.

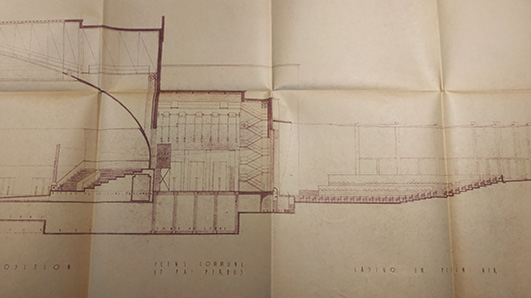

Fig. 10.18. Palais municipal (coupe), Roger-Henri Expert, 1932 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, 8334 M2.

En plus d’un hall de quatre mille deux cent places, trois espaces sont dédiés au spectacle, situés les uns à la suite des autres : un auditorium, une scène dite « à double face » ou « salle des pas perdus », et un espace de gradins extérieur, appelé Casino des Quinconces, qui s’ouvre sur la scène intérieure.

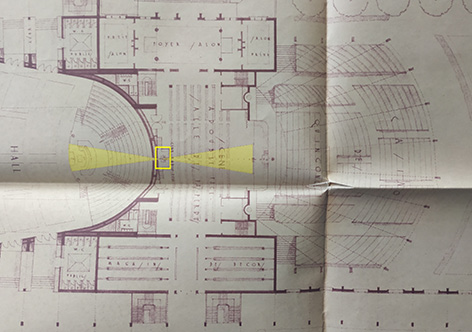

Fig. 10.19. Palais municipal (plan et surface), Roger-Henri Expert, 1932 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, 8334 M2.

Cette scène-là ne semble pas modulable sur les plans contrairement au Palais des Fêtes, mais elle est en revanche multiple : une cabine de ciné-radio peut en effet projeter à la fois dans l’auditorium et sur un écran disposé au-dessus de la scène de spectacle.

Fig. 10.20. Projet de théâtre place Napoléon, Eugène Larmale, 1851 © Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux, XXX-I-1.

Au-delà de la place des Quinconces, une multitude de projets bordelais ne voit pas le jour, à l’instar de ce théâtre prévu par Eugène Lamarle en 1851 sur la place Napoléon, qui se situe dans le quartier de la Bastide, alors écarté du centre-ville. Leur grand nombre révèle qu’un pan important de l’histoire matérielle des spectacles reste encore à explorer, particulièrement en province.

Bibliographie

Pauline Beaucé, Sandrine Dubouilh et Cyril Triolaire (dir.), Les espaces du spectacle vivant dans la ville, permanences, mutations, hybridités (XVIIIe-XXIe siècles), coll. Histoires Croisées, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2021.

Pauline Beaucé et Cyril Triolaire, « Les Wauxhalls de province en France. Nouveaux espaces hybrides de divertissement et de spectacle d’une ville en mutation », Dix-huitième siècle, 2017/1, n°49, p. 27-42. https://doi.org/10.3917/dhs.049.0027.

Robert Coustet et Marc Saboya, Bordeaux, le Temps de l’Histoire, architecture et urbanisme au XIXe siècle (1800-1914), Mollat, Bordeaux, 1999.

Louise de Sédouy, Une autre fabrique du spectacle en province : lieux et pratiques marginales. Le cas de Bordeaux (XVIIIe-XXe siècles), thèse de doctorat en Art, en cours, dirigée par Sandrine Dubouilh et Pauline Beaucé, Université Bordeaux Montaigne.

Louise de Sédouy, « Un visage alternatif de la vie théâtrale à Bordeaux : lieux de spectacle utopiques à la fin du XVIIIe siècle », dans Revue Marketing Territorial, n° varia, Université de Rouen, 2022, url : http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=854

Sandrine Dubouilh, « Faire parler les architectures et les décors. Les oublis de l’histoire du théâtre », Revue d’histoire du Théâtre, n°270, 2015, p. 33-50.

Sandrine Dubouilh et Rafaël Magrou (dir.), « Lieux de spectacle, architectures en devenir », Horizons/Théâtre, n°15, Presses Universitaires de Bordeaux. https://doi.org/10.4000/ht.3434

Sandrine Dubouilh et Rafaël Magrou, « Concevoir, vérifier, dialoguer : les multiples vertus de la maquette scénographique », Double jeu, n°18, 2021, p. 41-56.

Michel Figeac, « Du tripot au Wauxhall : jeux et loisirs dans le port de Bordeaux au temps des Lumières », Histoire urbaine, 2000/1, n°1, p. 105-121.

Pierre Frantz et Michèle Sajou d’Oria, Le siècle des théâtres, salles et scènes en France (1748-1807), Bibliothèque historique de la ville de Paris, 1999.

Henri Lagrave, Charles Mazouer et Marc Régaldo, La vie théâtrale à Bordeaux des origines à nos jours, t. I : Des origines à 1799, CNRS, Paris : [s.n.], 1985. vol.1.

Rabreau Daniel, Apollon dans la ville : Le théâtre et l’urbanisme en France au XVIIIe siècle, Edition du Patrimoine, 2008.

Rocher Yann, Théâtres en Utopie, Actes Sud, 2014.

Taillard Christian, « De l’Ancien Régime à la Révolution : l’histoire exemplaire des projets d’aménagement du Château Trompette à Bordeaux » Revue de l’Art, n°83, 1989, p. 77-85, url : https://www.persee.fr/doc/rvart_0035-1326_1989_num_83_1_347762