11. Les salles de spectacle nantaises jamais construites de Vigné de Vigny et Ceineray (1755–1765)

©2024 Julien Le Goff, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.11

Résumé

Avant l’inauguration du théâtre Graslin, deux architectes se chargent de dessiner des plans généraux pour la ville de Nantes : Pierre Vigné de Vigny (1690–1772) en 1755 et Jean-Baptiste Ceineray (1722–1811) en 1761. Ce chapitre reconstitue l’histoire contrefactuelle des lieux de spectacle de Nantes en s’appuyant sur les plans conservés. Il retrace l’évolution de différents projets architecturaux depuis leurs motivations jusqu’aux raisons de leur abandon. L’étude de cas des théâtres nantais qui auraient pu exister permet de réfléchir aux moyens de conserver, valoriser et transmettre la mémoire de ces lieux de spectacle aux générations futures.

Abstract

Before the inauguration of the Graslin theater, two architects took on the task of drawing general plans for the city of Nantes: Pierre Vigné de Vigny (1690–1772) in 1755 and Jean-Baptiste Ceineray (1722–1811) in 1761. This chapter reconstructs the counterfactual history of Nantes’ venues for the performance arts, based on plans that have been preserved. It traces the evolution of various architectural projects, from their motivations to the reasons why they were abandoned. This case study of the theaters of Nantes that could have existed allows us to reflect on how best to preserve, enhance and transmit the memory of these venues to future generations.

Le voyageur qui, deux cent trente-cinq ans après le célèbre économiste britannique Arthur Young1, admirant l’architecture néoclassique du Grand Théâtre ou théâtre Graslin, serait curieux de découvrir les autres salles de spectacle nantaises du XVIIIe siècle, s’exposerait à une légitime déception. En effet, le « théâtre-temple2 » dessiné par Mathurin Crucy et inauguré le 23 mars 1788 est le dernier lieu de spectacle nantais construit sous l’Ancien Régime encore en activité. Cependant, l’histoire de la vie théâtrale nantaise ne démarre pas avec le Grand Théâtre3.

À Nantes comme ailleurs, la régulation de l’expansion urbaine et l’embellissement du territoire sont deux enjeux majeurs des villes au siècle des Lumières4. Le faste d’une architecture à la grecque s’impose alors partout en province. Nantes, « nouvelle Athènes des bords de Loire5 », connaîtra elle aussi l’influence du modèle antique pour le plus grand émerveillement des voyageurs de l’époque. Mais par comparaison avec d’autres villes (Bordeaux, Rennes, Lyon ou encore Nancy) la construction d’une nouvelle salle de spectacle à Nantes est tardive. Pourtant, dès les années 1750, en raison de la population croissante et de l’émergence d’une élite commerçante en demande de loisirs, la création de lieux de divertissements devient une nécessité. La grande majorité des spectacles se déroule alors dans des jeux de paume souvent vétustes et à l’atmosphère suffocante. Les acteurs ne cessent de se plaindre des conditions de jeu et les spectateurs manquent de place. À cette époque, le principal lieu de spectacle se situe dans la rue Bignon-Lestard (actuelle rue Rubens). Cette salle de spectacle permanente depuis 1744 est exclusivement consacrée à l’activité théâtrale et peut accueillir jusqu’à 760 spectateurs6.

Avant le projet de construction du Grand Théâtre, adopté en 1780 et autorisé par ordonnance royale le 12 mai 1781, la construction de salles de spectacle est intégrée aux projets d’embellissement pour la ville de Nantes. Deux architectes se chargent de dessiner des plans généraux pour la ville : Pierre Vigné de Vigny (1690–1772) en 1755 et Jean-Baptiste Ceineray (1722–1811) en 1761. Les deux bâtiments destinés aux deux salles de spectacle qui apparaissent sur les plans conservés sont mentionnés pour la première fois par Étienne Destranges dans son histoire des théâtres nantais7. Un siècle plus tard, l’historien de l’art Daniel Rabreau propose une description et une analyse sommaire de ces documents d’archive au service d’une réflexion globale sur l’élaboration d’un programme urbanistique au XVIIIe siècle8. La prise en compte de ces projets de salles de spectacle contribue à une meilleure compréhension – voire à une réévaluation – de la « délicate définition du programme urbain » et permet de « nuancer les sujétions édilitaires et économiques dont l’existence même du théâtre dépend9 ».

Dans le prolongement de cette étude pionnière, nous nous interrogerons sur l’histoire de ces lieux de spectacle en nous appuyant sur les plans qui en ont été conservés10. Ces dessins, il est vrai peu détaillés, fournissent néanmoins quelques informations utiles pour imaginer ce que ces deux salles de spectacle auraient pu être. Nous retracerons l’évolution de ces différents projets architecturaux, depuis leurs motivations jusqu’aux raisons de leur abandon11. Notre article vise à éclairer les raisons de l’ouverture comparativement tardive du théâtre Graslin, partant du constat que l’étude, même détaillée, de l’histoire des théâtres existants s’est jusqu’alors révélée insuffisante pour rendre compte des conditions d’intégration d’une salle de spectacle dans un projet global d’urbanisation. Nous posons l’hypothèse que l’étude des projets antérieurs peut aider à combler cette lacune dans le cas de la ville de Nantes, une méthode potentiellement généralisable aux autres villes de province.

L’originalité architecturale des projets des deux salles jumelées de Vigné de Vigny et Ceineray, ainsi que le temps, anormalement long, dans lequel ces projets s’inscrivent – sans évolution manifeste – suscitent un intérêt particulier. On peut dès lors supposer que l’histoire de ces projets avortés est en mesure de nous renseigner sur l’histoire de l’urbanisme de Nantes, et plus particulièrement d’éclairer les facteurs qui sous-tendent le développement de la ville.

Comment faire pour que ces lieux de spectacle « non advenus12 », qui contribuent à une meilleure compréhension de l’histoire des pratiques culturelles nantaises, ne restent pas lettre morte ? Est-il utile de proposer une restitution numérique de ce qui n’a jamais existé ? Comment conserver, valoriser et transmettre la mémoire de ces salles de spectacle aux générations futures ? Nous nous proposons de réfléchir à ces questions à partir de l’étude de cas de ces théâtres nantais qui auraient pu exister.

Un premier projet d’embellissement avorté

Dès 1753, le duc d’Aiguillon, commandant en chef de Bretagne, fait appel à l’architecte parisien Vigné de Vigny (1690–1772) pour l’élaboration d’un plan général de développement de la ville de Nantes. Celui-ci passe pour un spécialiste éminent en matière d’architecture urbaine et bénéficie d’une grande notoriété13. Le plan-masse de l’architecte laisse apercevoir deux bâtiments de forme rectangulaire, situés le long des remparts, entre la place Sainte-Catherine et le quai Brancas : une « salle de concert » et une « salle de spectacle » (à l’horizontale et en rouge sur le dessin).

Fig. 11.1 Plan général de Nantes, par Pierre de Vigny, 14 avril 1755. Archives départementales de la Loire Atlantique, C 235/1.

Le 22 avril 1755, un arrêt du conseil d’État ordonne l’exécution du projet de l’architecte. Son plan est accompagné d’un mémoire explicatif qui permet à Vigné de Vigny de préciser ses intentions. Outre la création de nouvelles rues, places, ponts et édifices publics, l’architecte prévoit l’édification de deux salles de spectacle jumelées14, situées à l’intersection de la place Sainte-Catherine et du quai Brancas, « les bâtiments qu’on y a commencés ne pouvant servir de poissonnerie, comme on l’avait projeté, attendu leur exposition au soleil du midi15 ». Malheureusement, aucun dessin de détail n’a été conservé pour ces deux lieux de spectacle.

Dans son Mémoire concernant les commodités et les décorations de la ville de Nantes, Vigné de Vigny n’est pas plus clair sur les raisons qui l’ont poussé à abandonner son projet initial16. Quoi qu’il en soit, l’abandon de la construction d’une poissonnerie au profit de la création de lieux de spectacle témoigne du caractère approximatif du projet global de l’architecte. La localisation prévue pour les deux salles de spectacle se justifie par l’absence de terrain libre pour bâtir à l’intérieur de la ville, la destruction prochaine des remparts, la proximité du fleuve, qui permettait de voir les salles de spectacle en arrivant en bateau17, ainsi que l’attractivité d’un riche quartier commerçant. Les deux édifices, qui couvrent une longueur importante, auraient pu être les portes d’entrées représentatives d’une cité alors en pleine expansion commerciale et culturelle.

Quels sont les motifs qui conduisent à l’abandon du projet de l’architecte ? L’absence de fonction clairement définie pour ces deux salles de spectacle et, surtout, le manque de cohérence de l’espace choisi au regard des commerces limitrophes, fournissent des éléments d’explication. Il s’agit de l’un des arguments mis en évidence par le bureau de la Ville, qui pense que les emplacements arrêtés par Vigné de Vigny se prêtent plus au négoce qu’au loisir. L’architecte ne conteste en rien cette critique18. L’absence de prise en compte des caractéristiques géographiques du site justifie également l’abandon du projet. L’architecte propose une extension de la ville vers le sud, sur les îles de la Loire, alors que les inondations perpétuelles les rendent impraticables19. Les historiens s’accordent sur l’incohérence globale du projet de 1755. D’après Pierre Lelièvre, sa mise en œuvre est irréalisable, car l’architecte ne s’appuie pas sur un état des lieux rigoureux20. Il est vrai que le mémoire de Vigné de Vigny n’excède pas dix pages et ressemble plutôt à une ébauche. Les édiles locaux soulignent l’impossibilité d’entreprendre des constructions d’une telle ampleur sans en garantir le financement. Les objections nombreuses aux propositions précipitées de Vigné de Vigny, dont la plupart ne sont pas spécifiques aux deux salles de spectacle, ont donc eu raison du projet global de l’architecte.

Reprise du projet de Vigné de Vigny par Ceineray en 1761

Sous l’impulsion du duc d’Aiguillon et de l’intendant, la municipalité reprend à sa charge le plan global d’extension et de reconstruction de la ville de Nantes. Le relevé de François Cacault permet à Jean-Baptiste Ceineray de dresser un nouveau plan d’embellissement en 1761. L’architecte parisien, succédant à Nicolas Portail à la fonction d’architecte voyer de la ville, se charge de rectifier le plan établi par Vigné de Vigny. Ceineray connaît mieux la ville que son prédécesseur et le financement global du projet est mieux maîtrisé. Son plan général est approuvé le 19 mars 1766. Mais Ceineray ne mènera pas son projet à son terme : il sera repris par Mathurin Crucy.

La destruction d’une partie des remparts – dont l’usage défensif n’est plus justifié – a pour objectif d’ouvrir la ville sur ses faubourgs et la Loire. D’importants chantiers sont confiés à l’architecte voyer : la chambre des comptes, l’aménagement des quais le long de la Loire et de l’Erdre, la place du Bouffay, les cours Saint-Pierre et Saint-André, etc.21

On retrouve sur le plan général de Ceineray les deux salles de spectacle imaginées par Vigné de Vigny au même emplacement22.

Fig. 11.2 Plan général de Nantes, Jean-Baptiste Ceineray, 1761. Archives municipales de Nantes, II158/15.

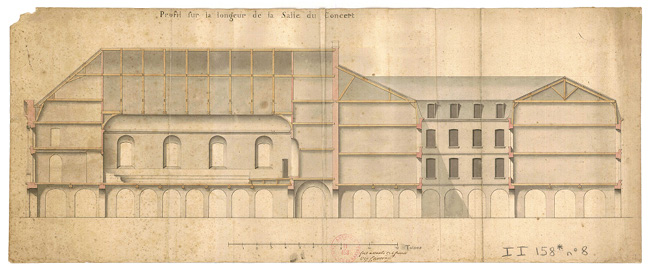

Deux autres plans de la salle de concert, réalisés par Ceineray en 1759, ont été conservés. Le premier plan présente une coupe longitudinale de la salle de concert. Celle-ci donne une idée approximative de la longueur du bâtiment (environ vingt-cinq mètres).

Fig. 11.3 Coupe longitudinale du projet de salle de concert, 4 février 1759. AM Nantes, II158/8.

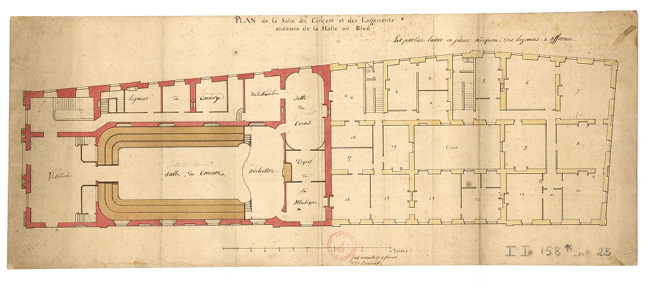

Le second plan offre une coupe longitudinale de la salle de concert et des logements voisins. Il donne quelques informations sur la localisation de la salle, située à proximité de la halle aux blés, et son organisation spatiale. Plusieurs espaces sont délimités sur le plan de l’architecte autour de la salle de concert, parmi lesquels un « vestibule », un « orchestre » et une « salle du conseil ». Il est par ailleurs possible d’imaginer la circulation des spectateurs grâce au dessin des deux escaliers conduisant du vestibule à la salle de concert.

Fig. 11.4 Plan de la salle de concert et des logements au-dessus de la halle aux blés, Jean-Baptiste Ceineray,

4 février 1759. AM Nantes, II 158/25.

En l’absence de plan de la salle de spectacle, on peut émettre l’hypothèse d’une possible symétrie des salles induite par la place de l’orchestre dans le plan de la salle de concert, à l’endroit où, dans une salle de spectacle, on attendrait la scène.

Ceineray avait-il également imaginé un plan d’aménagement de la salle de spectacle qui n’aurait pas été conservé ? Rien ne permet de l’affirmer. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’il échoue – de même que son prédécesseur – à décider les autorités publiques en faveur de la construction des deux salles jumelées. Bien que son plan général d’embellissement soit globalement mieux pensé, l’emplacement choisi pour les deux lieux de spectacle est toujours vivement critiqué. Le site de la rue Sainte-Catherine ne semble pas fait pour accueillir une salle de spectacle. À ce propos, l’avis de Ballais, subdélégué à l’intendant de La Bove, est sans ambiguïté :

La salle de spectacle ne peut être plus mal placée que sur le terrain qu’il [le plan de Ceineray] désigne. Elle y sera dans toute sa longueur adossée à des maisons particulières, elle n’aura point de place au-devant pour les voitures, et on n’y entrera que par deux rues assez angustiées de manière que ce nouvel édifice présentera tous les dangers de celui qui existe, ceux du feu par son attenance aux habitations des particuliers et ceux que font courir les voitures aux gens de pied ou en chaise par le défaut d’entrées et de sorties assez spacieuses et assez multipliées23.

Dans la même lettre, le subdélégué estime également que ces projets sont « aussi contraires aux règles de la police qu’à celles de l’architecture qui veulent que ces sortes de bâtiments soient isolés tant pour la décoration que pour la sûreté publique24 ».

Aménager un espace suffisamment grand pour accueillir un public nombreux et présentant des conditions de sécurité suffisantes représente un défi de taille. Le choix de l’emplacement de la salle de spectacle se doit, par ailleurs, d’être stratégique et prendre en compte – comme le fera plus tard Graslin – l’hôtellerie, les cafés, les restaurants, susceptibles d’attirer les voyageurs.

De nouveaux plans pour une salle de spectacle en 1765

Ceineray propose un nouveau projet de théâtre en 1765 situé sur le jeu de paume Saint-Nicolas, rue Sainte-Catherine25. Il n’est alors plus question de salle de concert. Parmi les plans conservés de l’édifice26, l’architecte réalise un dessin de la façade extérieure.

La façade dénuée de caractère monumental imaginée par Ceineray se caractérise par son élégance et sa simplicité 27.

Fig. 11.5 Plan pour l’élévation de l’entrée du bâtiment de la salle de spectacle projetée, Jean-Baptiste Ceineray, 29 janvier 1765. AM Nantes, II, 158/89.

Les projets successifs de Ceineray représentent malgré tout un coût important et manquent de soutien financier. Des raisons pratiques et une absence de motivation politique de la Ville expliquent que ces différents projets aient, de nouveau, été ajournés28. Il faudra attendre près de vingt ans pour que la construction d’un nouveau théâtre, à partir des plans de Mathurin Crucy, très certainement formé par Jean-Baptiste Ceineray, soit approuvée par lettre patente du roi. Puis encore quatre ans de travaux avant l’inauguration du théâtre Graslin, le 23 mars 1788.

Restitution, transmission et valorisation

Par le biais des quelques informations qu’ils délivrent, mais aussi par le simple fait qu’ils existent, les plans de Vigné de Vigny et Ceineray contribuent à l’histoire des spectacles. Ils apportent un témoignage modeste, mais néanmoins essentiel, pour comprendre les enjeux de la vie culturelle d’une ville de province, les relations complexes qui se nouent entre différents acteurs aux intérêts divergents (pouvoirs publics, architectes, habitants, etc.). Combler les manques du passé, et en l’occurrence faire comprendre ce qui n’a jamais été, c’est moins reconstituer une expérience dramatique authentique, que s’interroger sur les modalités et enjeux d’intégration du théâtre dans le tissu urbain. La prise en considération de l’espace occupé par un lieu, de son environnement direct, ou encore des modalités de circulation du public, sont autant d’éléments susceptibles de venir enrichir cette réflexion.

De toute évidence, l’endroit prévu pour ériger les deux salles de spectacle est particulièrement mal choisi : au regard des témoignages de l’époque, il pose des problèmes de sécurité urbaine. Avant l’incendie du Grand Théâtre, que les spectateurs nantais garderont longtemps en mémoire, l’emplacement choisi pour l’édification des deux salles interroge déjà sur la sécurité des spectateurs, ainsi que sur la sûreté publique des habitants et des bâtiments alentours29. Les risques d’embouteillage aux abords des lieux de spectacle et de désagréments sonores s’opposent également à la tranquillité publique. Il peut sembler curieux que Ceineray, qui connaît pourtant mieux les spécificités du terrain que son prédécesseur, n’ait pas choisi un autre emplacement, et prévoie malgré tout des plans (relativement détaillés) de la salle de concert.

Par ailleurs, le cas singulier de ces théâtres jamais construits nous plonge dans l’histoire complexe du développement de la ville de Nantes qui voit s’affronter des acteurs aux intérêts divergents : les hauts fonctionnaires (en quête de prestige), la Ville (qui souhaite faire des économies et développer le commerce) et les architectes (qui comprennent l’importance de la construction de monuments culturels). Ces documents apparaissent donc comme des témoins insuffisamment exploités de leur époque.

Si l’on souhaitait par exemple mener à bien un travail de restitution numérique de ces lieux de spectacles nantais, il conviendrait de s’appuyer sur d’autres documents d’archive, ainsi que sur des sources variées (correspondances, mémoires, ou encore fictions dramatiques et romanesques). Toutefois, avant d’entreprendre un travail d’une telle ampleur, qui pourrait bien, faute de temps et de moyens, ne jamais voir le jour – à l’instar des projets des deux architectes – il peut être utile de penser à des méthodes plus accessibles et moins coûteuses pour inscrire ces salles de spectacle dans l’environnement urbain. On pourrait, par exemple, créer des panneaux numériques interactifs à l’emplacement des salles de spectacle (et autres lieux culturels) afin de faire exister concrètement ces lieux de culture dans le paysage urbain nantais ; inventer une expérience immersive permettant aux spectateurs de se déplacer dans des lieux culturels non construits30. Mais ce ne sont là que deux propositions parmi de multiples possibilités.

En attendant, si l’on s’aventure sur le quai Brancas en posant son regard sur la place Saint-Catherine, on pourra trouver plaisant d’imaginer qu’au lieu du coffee shop, du restaurant et de la célèbre enseigne de prêt-à-porter qui occupent actuellement les lieux, deux salles de spectacle auraient pu être construites et subsister aujourd’hui.

1 Arthur Young fut très agréablement surpris par la nouvelle salle de spectacle qu’il découvrit en 1788 à l’occasion d’un de ses voyages en France : « J’arrive à Nantes, je me rends au spectacle : la salle est neuve, de belles pierres blanches et un portique magnifique de huit élégantes colonnes de l’ordre corinthien ; il y en a quatre autres en dedans pour séparer le portique d’un grand vestibule ; le dedans est tout or et peinture, et offre un coup d’œil qui m’a singulièrement frappé » (Voyages en France pendant les années 1787, 1788, 1789 et 1790, Paris, Buisson, 1794, t. I, p. 287).

2 Daniel Rabreau, Apollon dans la ville. Essai sur le théâtre et l’urbanisme à l’époque des Lumières, Paris, Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2008, p. 167.

3 Les origines du théâtre Graslin, du nom de l’homme d’affaires, spéculateur et mécène, qui l’imagina, sont aujourd’hui bien connues ; voir notamment la liste non exhaustive des travaux suivants : Pierre Lelièvre, Nantes au XVIIIe siècle. Urbanisme et architecture, Nantes, Durance, 1942 ; Alain Delaval, Le Théâtre Graslin à Nantes, Nantes, Éditions Joca seria, 2004 ; Guy Saupin, « Graslin et les pouvoirs publics à Nantes à la fin de l’Ancien Régime », dans Graslin : le temps des Lumières à Nantes, Rennes, PUR, 2008, https://books.openedition.org/pur/5532 (consulté le 30 mai 2023) ; Rabreau, op. cit., p. 179–187. Nous renvoyons également aux articles plus anciens du même auteur : « Le théâtre et la place Graslin de Mathurin de Crucy (1784–1787) à Nantes », Congrès archéologique de France, Haute-Bretagne, Paris, Société française d’archéologie, 1968, p. 89–135 ; « Le théâtre à Nantes et l’urbanisme mis en scène », Monuments historiques, n° 108, 1980, p. 33–48.

4 Voir Rabreau, op. cit.

5 Ibid., p. 179.

6 D’après Delaval, « J.-J.-L. Graslin et la place du théâtre dans la modernisation de la ville », dans Graslin : le temps des Lumières à Nantes, op. cit., p. 234. La salle de Bignon-Lestard était à l’origine une salle de banquet dans un commerce de traiteur. En 1738, son propriétaire, un certain Tarvouillet, décide de louer sa salle à des troupes de comédiens avant de la convertir en salle de spectacle permanente. Son activité théâtrale prend fin en 1822. Voir Étienne Destranges, Le Théâtre à Nantes depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, Fischbacher, 1893, p. 35–55.

7 Ibid., p. 58–59. À la suite de Destranges, plusieurs historiens mentionnent les projets des deux architectes brièvement sans les analyser.

8 Rabreau consacre quelques pages aux « projets de salles de spectacle et plans d’embellissement prématurés » (op. cit., p. 53–71).

9 Ibid., p. 53.

10 Le projet RECREATIS (Recréer en réalité virtuelle : architecture et théâtres inaboutis) du CETHEFI (Centre d’Etudes des Théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne) a abordé la question des théâtres non construits.

11 Nous avons déjà abordé cette question dans un article de vulgarisation intitulé « Projets de salles de spectacles nantaises jamais construites (1755–1765) » et publié sur Nantes Patrimonia, site de la Ville de Nantes, géré par la Direction du patrimoine et de l’archéologie, en lien avec les archives de Nantes. Disponible sur https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/projets-de-salles-de-spectacles.html (mis en ligne le 12 mai 2023).

12 Nous empruntons cette expression au titre donné par Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou à leur ouvrage Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, 2016.

13 Voir la biographie de Charles de Beaumont, Pierre Vigné de Vigny, architecte du roi, 1690–1772, Paris, Éditions Plon, Nourrit et Cie, 1894.

14 Rabreau souligne l’originalité de ce projet de construction : « L’association de deux salles, pour les concerts et le spectacle, que nous avons déjà rencontrée à Montpellier, prend ici un caractère original, puisqu’elles ne sont pas contenues dans un seul édifice, mais dans deux bâtiments jumeaux » (op. cit., p. 64).

15 Archives départementales (AD) de Loire-Atlantique, C325-1-01 et 02, Arrêt du conseil du 22 avril 1755. Il s’agit du dix-neuvième point figurant sur le projet de l’architecte qui en comporte vingt-cinq. Rabreau explique que « l’exposition plein sud des bâtiments, peu recommandable à la fraîcheur de la marée, avait motivé l’abandon de la halle et suscité cette curieuse mutation » (« Le théâtre de Nantes ou l’urbanisme mis en scène », art. cit., p. 36).

16 Pierre Vigny de Vigny écrit : « On a ouvert dans le mur de la ville la porte dite de Brancas qui donne la communication de la petite place de Sainte-Catherine au quai de Brancas. Je trouve avantageux de percer une rue qui communique de cette place à la rue de Saint-Nicolas et de placer les salles de concert et de comédie aux deux côtés de cette porte de Brancas » (archives municipales de Nantes, DD247).

17 Voir l’article de Jeffrey Leichman et Shea Trahan dans ce livre.

18 Archives nationales (AN), F14 172, cité par Rabreau, op. cit., p. 65.

19 Rabreau ajoute que l’extension prévue par Vigné de Vigny est « idéaliste », car contraire au « développement naturel » de la ville de Nantes, « déjà amorcé depuis de nombreuses années vers l’ouest, où abordent les grands voiliers et où se trouvent les chantiers navals » (ibid.).

20 Lelièvre, op. cit., p. 61.

21 Au sujet des réalisations architecturales conduites par Ceineray pour la ville de Nantes, voir notamment Catherine Chabot Barres, Recherches sur l’architecte Jean-Baptiste Ceineray (1722–1811), mémoire de maîtrise sous la dir. de J. Guillaume et C. Mignot, Université Paris Sorbonne IV, 1992 ; Gilles Bienvenu, De l’architecte voyer à l’ingénieur en chef des services techniques, les services d’architecture et d’urbanisme de la ville de Nantes du XVIIIe siècle au XXe siècle, thèse de doctorat sous la dir. de Gérard Monnier, université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2013 ; Hélène Rousteau-Chambon, « La Chambre des comptes de Jean-Baptiste Ceineray », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. CVIII, n° 4, 2001, p. 81–98, https://journals.openedition.org/abpo/1676 (consulté le 30 mai 2023).

22 Nous entourons en rouge le dessin de l’emplacement prévu pour les deux salles de spectacle.

23 AD de Loire-Atlantique, C 321, Lettre du subdélégué Ballais à l’intendant de La Bove, 8 juillet 1781 (citée par Delaval, op. cit., p. 19).

24 Ibid.

25 Rabreau précise que l’emplacement choisi était « un peu plus à l’écart des quais que le précédent » (« Le théâtre de Nantes ou l’urbanisme en scène », art. cit., p. 37). Il ajoute que « l’idée n’était pas mauvaise, puisqu’elle implantait la salle à la ‘soudure’ de l’ancienne et de la nouvelle ville, là où, sur le bassin Saint-Nicolas, Ceineray projetait d’édifier une place royale » (loc. cit.).

26 Jean-Baptiste Ceineray réalise trois autres plans pour la même salle de spectacle : « une coupe longitudinale », un « plan du premier étage » et « un plan du rez-de-chaussée ». Ces trois documents sont conservés aux archives municipales de Nantes sous les cotes II158/90, II158/91 et II 158/92.

27 Rabreau décrit de la manière suivante la façade de l’édifice : « la partie centrale se creusait derrière un balcon orné de fer forgé ; peu décorée, mais portant les armes du roi, l’élévation s’inscrivait dans la tradition des riches immeubles bourgeois mais dans un style épuré » (op. cit., p. 66). Il ajoute que « l’ambitieuse ville portuaire méritait mieux et l’obtiendra, quinze ans plus tard, sur des projets complètement différents » (loc. cit.). Rabreau écrit par erreur – sans justification – que ce projet date de 1770 (ibid. et « Le théâtre de Nantes et l’urbanisme mis en scène », art. cit., p. 37). La date du

« 29 janvier 1765 » figure pourtant sur l’ensemble des plans conservés pour cette salle de spectacle.28 D’après Destranges, en 1770, la salle rue Bignon-Lestard est agrandie (op. cit., p. 58). On peut supposer que les travaux de rénovation effectués expliquent, en partie uniquement, la création tardive d’un nouveau lieu de spectacle.

29 Voir la communication de Cyril Triolaire, « Reconstruire après l’incendie. Modèles, normes, contraintes et enjeux des nouveaux projets de (re)construction de salles de spectacles en province entre Révolution et Empire », dans L’État en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacles du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques, politiques et juridiques, juin 2017, Amiens, France, p. 97–110, https://uca.hal.science/hal-01834194 (consulté le 23 février 2024).

30 Voir dans ce volume l’exposition présentée par Louise de Sédouy.