13. Un théâtre virtuel pour La Nouvelle-Orléans : modélisation du Projet d’une salle de spectacle pour la Ville de la Nouvelle-Orléans de

Jean-Hyacinthe Laclotte (1805)

©2024 Jeffrey M. Leichman et Shea Traha, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.13

Résumé

Cet article présente le prospectus pour un théâtre monumental sur les rives du Mississippi à La Nouvelle-Orléans, proposé en 1805 par l’architecte bordelais Jean-Hyacinthe Laclotte, mais jamais construit. Composé par un architecte étranger qui avait fait sienne la ville et qui allait peindre l’image la plus fidèle de la bataille de La Nouvelle-Orléans en 1815, ce prospectus, redécouvert en 2021, offre un aperçu d’une histoire alternative du théâtre et de l’urbanisation à La Nouvelle-Orléans pendant la période dite « territoriale » : (1803–1812). L’architecte Shea Trahan a construit un modèle numérique du théâtre imaginé par Laclotte, à partir des descriptions du prospectus, une restitution informatique virtuelle qui met en lumière les ambitions de Laclotte et de La Nouvelle-Orléans à l’aube du XIXe siècle.

Abstract

This article describes the prospectus for a monumental playhouse on the Mississippi river in New Orleans, proposed in 1805 by Bordeaux-born architect Jean-Hyacinthe Laclotte but never built. This document, rediscovered in 2021, affords a glimpse into an alternative history of theatre and urban development in territorial New Orleans (1803–1812), proposed by a French-born architect who adopted the city as his own and would go on to paint the most historically accurate image of the 1815 Battle of New Orleans. Architect Shea Trahan, AIA, constructed a digital model of Laclotte’s unbuilt theatre based on the description in the prospectus, a computerized virtual restitution whose elaboration makes manifest the ambitions of both Laclotte and New Orleans at the dawn of the nineteenth century.

Il est question dans cet article d’une hypothèse de théâtre, d’un théâtre qui n’a jamais existé tel qu’il avait été proposé – mais qui n’est pas pour autant disparu non plus. Malgré une existence purement virtuelle – existence en idée, en description verbale et, grâce aux modélisations réalisées dans le cadre de cette étude, en images informatiques – ce théâtre peut nous livrer beaucoup de renseignements sur les aspirations culturelles de La Nouvelle-Orléans à un moment unique de son histoire. Notre analyse de ce projet s’appuie sur l’hypothèse que des projets architecturaux non-aboutis peuvent être aussi révélateurs que des structures réalisées, dans la mesure où le bâtiment urbain résulte d’un processus, souvent assez long, de conciliations entre les besoins des usagers divers, notamment le public et l’administration de la ville, et le financement du projet, qu’il soit public ou privé. Nous prétendons que dans le projet papier pour une salle de spectacle, on peut discerner une expression pure (et parfois irréalisable) de la vision de l’architecte pour transformer un site, voire une ville, ouvrant une fenêtre sur un faisceau d’histoires alternatives du rapport entre l’urbanisation et le théâtre, des possibilités qui doivent être prises en compte afin de mieux comprendre ce qui a finalement été construit.

Fig. 13.1. Carte de la Louisiane Colonie Française avec le Cours du Fleuve St. Louis, les Rivieres Adjacentes, les Nations des Naturels, les Etablissem[ent]s. Français, et les Mines, Le Page du Pratz, Paris, 1757. A cette époque, le Mississippi s’appelait encore le fleuve Saint-Louis sur les cartes françaises. John Carter Brown Library, E758 L591h, Brown University, USA.

Le 7 juin 1805, l’imprimerie du Moniteur de la Louisiane publie un prospectus de Jean-Hyacinthe Laclotte, nouvellement arrivé de Bordeaux, qui propose de redessiner le paysage culturel de La Nouvelle-Orléans en dotant la ville d’un théâtre monumental. La Nouvelle-Orléans, située à l’embouchure de l’énorme fleuve du Mississippi, était alors en pleine expansion grâce à cette situation géographique qui promettait d’en faire un des premiers ports commerçants des jeunes États-Unis, d’où des produits bruts venus du vaste intérieur nord-américain seraient distribués au monde entier, et par où les produits étrangers, et des centaines de milliers d’esclaves africains, entreraient1.

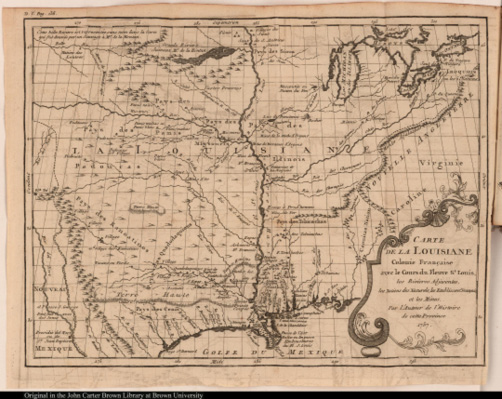

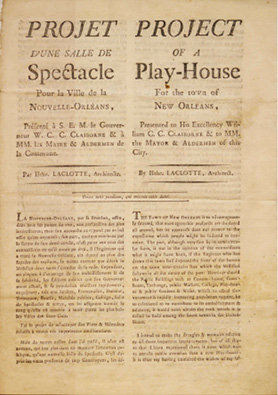

Le prospectus de Laclotte comprend quatre pages imprimées, avec sur chacune une colonne gauche qui contient la description du projet en français, et, en face, sa traduction anglaise dans la colonne droite.

Fig. 13.2. Projet d’une salle de spectacle pour pour la Ville de la Nouvelle-Orléans (première page), Jean-Hyacinthe Laclotte, La Nouvelle-Orléans, 1805. Historic New Orleans Collection, cote 86-1999-RL.

Fig. 13.3. Projet d’une salle de spectacle pour la Ville de la Nouvelle-Orléans (dernière page avec signature de Laclotte), Jean-Hyacinthe Laclotte, La Nouvelle-Orléans, 1805). Historic New Orleans Collection, cote 86-1999-RL.

Le passeport qu’il obtient à Bordeaux le 4 fructidor an XII (22 août 1804) indique que Jean-Hyacinthe Laclotte est âgé de 39 ans, et part « à la Louisianne [sic] pour exercer son art » d’architecte2.

Le moment historique où paraît ce prospectus est on ne peut plus propice pour le sursaut culturel supposé par une construction monumentale, peu de temps après l’incorporation du territoire louisianais au sein des jeunes États-Unis. Le 20 décembre 1803 le gouverneur français de la Louisiane, Pierre-Clément de Laussat, qui venait d’arriver du Canada (l’Espagne ayant officiellement cédé son administration le 30 novembre, soit quelques semaines avant), a signé le transfert de souveraineté du territoire de la Louisiane aux États-Unis3. Dix-huit mois plus tard, Laclotte (déjà sur place) fait imprimer son prospectus par les presses du Moniteur de la Louisiane, le tout premier journal du territoire louisianais, qui paraissait le mercredi et le samedi entre 1794 et 1815. La description détaillée du projet dans le prospectus publié prend la forme d’une lettre adressée au maire et aux conseillers de ville ; ces derniers ont aussi reçu des plans dessinés lorsque le Bordelais livre sa requête officielle pour leur évaluation, images techniques dont on n’a pu à ce jour trouver de trace. Les archives de l’administration témoignent de son enthousiasme pour ce projet de transformation du visage de la ville par l’installation d’un théâtre de premier ordre sur les rives négligées du Mississippi, faisant écho à l’ambition qu’annonce Laclotte d’élever La Nouvelle-Orléans « au rang qu’elle est appelée à tenir parmi les plus belles villes des États-Unis4 » au moyen d’un monument architectural qui aurait annoncé l’avènement de cette ville sur la scène culturelle internationale – s’il avait été construit.

Avant de quitter Bordeaux, Jean-Hyacinthe Laclotte avait dessiné des plans de résidence, notamment des maisons dans le Médoc, et à Bordeaux dans les quartiers Tourny et Caudéran5, surtout en collaboration avec l’architecte Raymond Rieutord qui a aussi servi de témoin sur le passeport de Laclotte. Laclotte et Rieutord étaient également les architectes du Théâtre de la Gaîté à Bordeaux, construit près des allées de Tourny en 1803, après qu’un premier théâtre de ce même nom fut détruit par un incendie6. Était-ce pour poursuivre une carrière d’architecte de bâtiments publics, loin de l’ombre que lui faisait sa famille – le clan Laclotte, composé d’architectes et de maîtres maçons, était célèbre à Bordeaux – que Laclotte s’est hasardé à traverser l’océan au moment où Napoléon se déleste de ses possessions américaines afin de financer ses ambitions sur le vieux continent ? D’autres dessins conservés dans les archives indiquent que Laclotte et Rieutord se sont retrouvés en France au début des années 1820, et qu’ils ont collaboré sur des projets résidentiels, sans que rien n’indique qu’ils aient entrepris d’autres projets théâtraux. En effet, Laclotte est rentré en France en 1817 pour faire graver son célèbre tableau de la bataille de La Nouvelle-Orléans (8 janvier 1815), dont la lithographie connaissait un grand succès de librairie aux États-Unis.

Fig. 13.4. Bataille de La Nouvelle-Orléans, Jean Hyacinthe Laclotte, huile sur toile, 1815. New Orleans Museum of Art.

Laclotte, qui s’était inscrit à l’âge de 48 ans comme simple soldat (au grade de private) dans le corps d’ingénieurs du major-géneral américain Jacques Villéres, a esquissé cette vue le jour même de la bataille qui mettait fin à la guerre de 1812 et marquait une première victoire éclatante pour le futur président Andrew Jackson7. Cette trajectoire souligne une transformation chez Laclotte qui reflète aussi celle du territoire louisianais en état des États-Unis : d’un architecte opportuniste qui recherchait dans un nouveau monde en pleine expansion des terrains propices pour ses projets monumentaux, il devint un protecteur zélé de La Nouvelle-Orléans, prêt à se sacrifier pour une ville qu’il avait vu grandir, et à la croissance artistique, économique et sociale de laquelle il avait participé.

Bien que la biographie de Laclotte ne soit pas le sujet de cet article, son parcours à La Nouvelle-Orléans éclaire certains aspects de ce qu’on appelle communément la « période territoriale », entre l’achat de la Louisiane et son intégration au sein des États-Unis, dont elle devint le dix-huitième état en 1812. Pendant les dix ans qui séparent son Projet d’une salle de spectacle et son célèbre tableau de la bataille qui marque l’entrée de La Nouvelle-Orléans dans la mythologie politique américaine, Jean-Hyacinthe Laclotte a travaillé à La Nouvelle-Orléans comme architecte, peintre scénique pour des spectacles en langue française, directeur d’une école des beaux-arts et même organisateur d’un spectacle de feux d’artifice en montgolfière8. La carrière de Laclotte à La Nouvelle-Orléans correspond à une période charnière pour cette ville, devenue politiquement américaine tout en restant très fortement ancrée dans les perspectives, goûts et habitudes culturelles d’un empire français atlantique dont la vente du territoire louisianais scellait le déclin définitif. Du transfert de souveraineté à la fin de 1803 jusqu’à la défaite finale des forces britanniques sur le continent américain en 1815, La Nouvelle-Orléans a conservé sa nature hybride et unique, hybridité qui a beaucoup influencé le développement de l’identité moderne de la ville9 et dont témoigne l’histoire du projet de théâtre de Laclotte.

Ce cadre historico-culturel inédit explique l’intérêt que suscite le prospectus de Laclotte, qui cherche, par le biais de l’architecture théâtrale, à influer sur le devenir de la ville ainsi que sur son développement urbain. Si sa proposition n’a pas été réalisée, elle a tout de même servi de base pour le futur Théâtre d’Orléans, destiné à devenir une institution culturelle importante de La Nouvelle-Orléans, ainsi que, plus largement, de l’Amérique du XIXe siècle. Cette transformation commence par le parcours accidenté du prospectus lui-même, méconnu jusqu’à sa redécouverte dans les archives de la ville en 2021 ; les histoires de la ville ne mentionnent que sa seconde version modifiée, imprimée dans Le Moniteur de la Louisiane en 1806 et signée par l’entrepreneur de théâtre Louis-Blaise Tabary. Dans la décennie qui suit cette publication, le projet a connu maints revers, alors que Laclotte poursuivait sa carrière de peintre scénique et d’architecte, avant de prendre les armes (et le pinceau) pour la défense de la ville en 1815. La dernière partie de cet article détaillera le processus de restitution architecturale de la structure proposée dans le prospectus de 1805, dans un modèle informatique exécuté par l’architecte et doctorant Shea Trahan.

Une salle de spectacle virtuelle

Dans son prospectus, Laclotte remarque que toute la ville doit être renouvelée : pour que La Nouvelle-Orléans puisse prétendre au cachet d’une ville internationale, ses « Jardins, Tribunaux, Bourse, Marchés publics, Collége [sic], Salle de Spectacles & autres10 » sont à refaire, et il se déclare prêt à fournir des plans pour chacune de ces structures. Mais ce Bordelais juge que la salle de spectacle, seule capable de fixer

« l’attention publique », est le plus urgent de tous. Le bâtiment théâtral, objet d’une évolution importante en France au XVIIIe siècle, marquait la sophistication et la richesse des villes françaises11. De nombreuses villes ont réaménagé leur espace urbain autour d’un édifice théâtral à caractère monumental dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : à Bordeaux, la ville natale de Laclotte, avec le Grand Théâtre de l’architecte Victor Louis (1780), mais aussi à Douai (1783), à Besançon (Théâtre Ledoux, 1784) ou encore à Nantes (Théâtre Graslin, 1788), pour ne nommer que quelques exemples connus. La famille Laclotte s’étant beaucoup impliquée dans le développement d’un nouveau quartier autour du Grand Théâtre de Bordeaux (notamment la place de la Comédie, qui encadre et prolonge l’écrin massif du théâtre de Victor Louis), Jean-Hyacinthe comprenait les multiples attraits civique, économique et culturel d’un bâtiment théâtral qui ancre un quartier résidentiel12.

L’histoire de l’origine du théâtre professionnel de La Nouvelle-Orléans a souvent été entourée de légendes, y compris l’idée que les premiers acteurs de la ville étaient des réfugiés de Saint-Domingue13. Les travaux de René J. Le Gardeur dans les années 1950 établissent une base documentaire qui fonde un récit cohérent généralement accepté aujourd’hui14. Selon Le Gardeur, les frères français Louis-Alexandre et Jean-Marie Henry, bâtisseurs-charpentiers, ont donné la première représentation théâtrale de l’histoire de la ville le 4 octobre 1792, dans un bâtiment à l’emplacement de l’actuel 732 rue Saint-Pierre15 ; plus tard pendant cette même décennie, le théâtre accueillait une forte présence d’acteurs de Saint-Domingue, parmi lesquels figuraient vraisemblablement les vedettes métisses Minette et Lise Ferrand16. Le Théâtre de la rue Saint-Pierre était la seule salle de spectacle publique de la ville jusqu’à l’ouverture du Théâtre de la rue Saint-Philippe en 1809. Mais la vie théâtrale sous l’administration espagnole n’était pas facile, et une dispute au sujet de la grande loge centrale réservée à l’usage du gouvernement a fait fermer le théâtre pendant presque deux ans, entre 1800 et 1802, avant la reprise des activités avec l’arrivée du gouverneur Salcedo17. Le très bref interrègne français en 1803 a vu la fermeture pour rénovations (voire démolition) du théâtre dilapidé de la rue Saint-Pierre, qui ne rouvre qu’à la fin de 180418. Ainsi, au moment de l’arrivée de Laclotte en 1804, il manque vraisemblablement à La Nouvelle-Orléans ce signe reconnu de la prospérité et la sophistication d’une ville : une salle de spectacle.

Alors que le théâtre proposé dans le prospectus que Laclotte a fait imprimer n’a jamais été construit, ce document expose un pan du passé théâtral et urbain de La Nouvelle-Orléans, et invite ainsi à considérer ce que les projets non-aboutis peuvent nous révéler, et ce que les structures existantes, avec leur indéniable présence physique, ont tendance à obscurcir. En l’occurrence, le Théâtre d’Orléans, qui est le devenir historique des plans de Laclotte, se trouvait dans la rue d’Orléans, entre les rues Royale et Bourbon, soit au centre de la partie la plus dense de l’ancienne ville (voir le plan de 1812, Figure 13.5, et notamment les sigles F et I)19.

Fig. 13.5. Plan of the City and Suburbs of NEW ORLEANS from an actual survey made in 1815 by J. Tanesse City Surveyor, Jacques Tanesse, New York, Charles del Vecchio, 1817. Historic New Orleans Collection, cote 1946.2 i-xiv_o2.

Fig. 13.6. Plan of the city and suburbs…, Jacques Tanesse. Détail montrant le Théâtre d’Orléans, comme il apparaît en 1813. Historic New Orleans Collection, cote 1946.2 i-xiv_o2.

Par contraste, Laclotte visait initialement les rives du Mississippi, et en particulier l’emplacement d’une bâtisse existante qui, par son apparence et ses appartenances, ne reflétait plus le caractère de la ville : l’ancienne douane espagnole. Cette structure massive, construite sur le sol spongieux des bords du fleuve en brique locale (moins résistante que la brique de Baltimore ou de Philadelphie) sans pilotis adéquats en dessous, tombait en ruines20.

Juchée sur la rive gauche du Mississippi, La Nouvelle-Orléans – qui à l’époque se bornait à la partie qu’on appelle aujourd’hui le Vieux Carré (the French Quarter) – longe la courbe du fleuve en face du point d’Alger, une situation qui ne pouvait que rappeler à Laclotte Bordeaux et la Garonne. Laclotte chercha à installer son monument civique à l’endroit de la jeune ville américaine qui aurait les vues les plus pittoresques sur le port, la cathédrale, et le Cabildo qui servait de mairie et qui domine encore la Place d’Armes, aujourd’hui connue sous le nom de Jackson Square. La proposition était audacieuse : elle cherchait à décentraliser le développement de la ville et à y établir non seulement un nouveau quartier (le prospectus détaille aussi des appartements et des commerces intégrés dans cette grandiose construction), mais aussi un nouveau pôle d’activité culturelle qui aurait durablement changé l’orientation géographique et architecturale de la ville. Et puis, dans ce nouveau Bordeaux-sur-le-Mississippi, Laclotte s’offrait la possibilité de faire encore mieux que Victor Louis, en proposant un monument qui aurait dominé le rivage et le port de La Nouvelle-Orléans, un symbole de la ville qui aurait surtout été visible pour les bateaux qui apportaient immigrés et esclaves en Louisiane. Comme beaucoup, Laclotte s’est laissé rêver grand aux États-Unis.

Le conseil de ville considère le prospectus et les plans de Laclotte lors de sa séance du 13 juillet 1805, et demande à trois conseillers (Bellechasse, Arnaud et Faurie) d’examiner les plans et de faire un rapport21. Une semaine plus tard, le maire sortant, Jacques Pitot, déplore que la vieille douane n’ait pas été comprise dans l’ordre d’assainissement qui faisait démolir les « baraques » construites sur les levées du fleuve. Le sol appartenant, selon lui, à la ville, et le bâtiment au gouvernement fédéral, il fait notifier le gouverneur et décrète la démolition de la structure dans les six mois22. Bien que les autorités de la ville semblent favoriser la proposition de Laclotte, la réponse du gouverneur William C.C. Claiborne, reçue le 14 août, est décevante : il affirme que le terrain sur lequel se trouve la vieille douane (comme pour toutes les batteries défensives sur le Mississippi) appartient au gouvernement fédéral, et envoie deux commissaires pour en établir les limites. Ce même jour, le conseil de ville reçoit un rapport sur l’état vétuste du théâtre de la rue Saint-Pierre, qui est inondé de six pouces d’eau au rez-de-chaussée et qui commence à pencher vers un côté. Les aldermen mandent immédiatement aux ingénieurs de réparer le bâtiment23.

Le projet initial de Laclotte pour le site de la douane – le Projet d’une salle de spectacle de 1805 – prend fin ici, pour donner lieu à une autre proposition à partir des mêmes plans grâce à un nouveau personnage qui deviendra une figure importante pour le développement de la vie théâtrale à La Nouvelle-Orléans : Louis-Blaise Tabary, qui est arrivé de France presqu’au même moment que Laclotte, à la fin de 180424. Tabary fait republier le prospectus de Laclotte dans Le Moniteur le 24 mai 1806, substituant au lieu proposé par Laclotte un terrain qu’il venait d’acheter rue d’Orléans. Situé entre les rues Royale et Bourbon, et perçant jusqu’à la rue Saint-Anne, il se trouvait dans l’emplacement qui serait un jour, après bien des périples, celui du Théâtre d’Orléans25. Soucieux de vendre des actions pour financer son projet, Tabary annonce la participation de Laclotte, « si avantageusement connu pour la Salle qu’il a construite à Bordeaux ». Laclotte accepte de faire les plans (pour l’essentiel déjà faits) et de diriger les travaux de construction26 de la version de 1806 de son théâtre, souvent considérée comme la première mouture de son projet27. Notre travail de modélisation architecturale du prospectus de 1805 donne au contraire à voir l’originalité d’une toute autre vision pour le développement du théâtre à La Nouvelle-Orléans.

Du virtuel au virtuel : Modélisation informatique du Projet d’une salle de spectacle pour la Ville de la Nouvelle-Orléans

Comment comprendre l’importance d’un projet non-abouti ? Nous avons opté pour la modélisation informatique du prospectus de Laclotte, afin de concevoir cette structure dans le contexte d’un socle urbain spécifique, celui d’une ville en pleine transformation sociale, économique et politique, jouissant d’une situation à la fois avantageuse et difficile à l’embouchure du plus grand fleuve nord-américain. Shea Trahan, dont le travail d’architecte sur le Vieux Carré de La Nouvelle-Orléans recherche l’équilibre entre la préservation des anciens bâtiments et les besoins de la ville actuelle, a réalisé les images techniques suivantes avec le logiciel Rhino à partir de descriptions trouvées dans le prospectus de Laclotte, descriptions qui correspondent aux plans désormais perdus. À travers plusieurs hypothèses, nous sommes arrivés à une version plausible de ce théâtre. L’ambition et l’impact sur la ville de ces propositions se font sentir à travers la restitution virtuelle, qui nous aide à mieux écrire l’histoire « spectaculaire » de La Nouvelle-Orléans. En guise de conclusion, nous proposons une lecture détaillée de quelques vues de ce théâtre virtuel, à la fois ancien et hypermoderne.

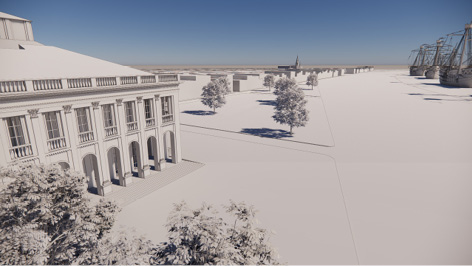

Fig. 13.7. Vue extérieure du théâtre de Laclotte. Shea Trahan © 2022.

Fig. 13.8. Le théâtre de Laclotte, vu de côté avec perspectives sur la ville et le port. Trahan © 2022.

Le prospectus décrit un grand théâtre situé au sud-ouest du centre urbain (le Vieux Carré) qu’il domine par sa monumentalité, annonçant sa prétention à devenir le pôle culturel de La Nouvelle-Orléans.

Fig. 13.9. La façade du théâtre de Laclotte, vue frontale. Trahan © 2022.

Le prospectus de Laclotte détaille la colonnade, la galerie et le portique qui définissent ensemble la séquence d’entrée du grand théâtre. Avec sa colonnade et sa statuaire classique représentant les muses, le théâtre de Laclotte évoque les salles de spectacle de l’Europe, notamment le Grand Théâtre de Victor Louis à Bordeaux. La terrasse sur laquelle repose le bâtiment, haute de quatre pieds, ajoute à la proéminence de la structure, tout en fournissant une protection contre les inondations et les sols marécageux de la ville.

Fig. 13.10. Vue du grand hall d’entrée du théâtre de Laclotte ; la forme circulaire au-dessus de l’escalier indique l’emplacement du foyer circulaire à l’étage (voir fig. 13.11). Trahan © 2022.

La grandeur de la colonnade extérieure se prolonge dans le hall principal. Des colonnes encadrent l’escalier central, ce qui renforce l’impression de zones conçues pour la circulation des personnes dans un lieu voué au rassemblement public. Le théâtre était à cette époque un lieu où les populations urbaines se rencontraient, et Laclotte entend faire de ce théâtre un site incontournable de la sociabilité à La Nouvelle-Orléans.

Fig.13. 11 Vue du foyer circulaire au premier étage du théâtre de Laclotte, avec au fond la colonnade de la façade donnant sur la ville et le port. Trahan © 2022.

La question de la sociabilité occupe une place centrale dans le projet de Laclotte, notamment dans sa description détaillée d’un lieu de rassemblement qui souligne que le spectacle n’est guère limité à l’intérieur de la salle. Au premier étage, Laclotte désigne « un foyer circulaire décoré de 16 pilastres, entre lesquels sont des portes, croisées et cheminée, qui de son centre a en vue la Salle de Spectacle, le théâtre & même la rade », une description qui renforce la continuité entre le théâtre, la ville et le monde qui arrive par le fleuve. Cette pièce est l’apogée de la spectacularité de ce bâtiment théâtral qui offre des vues impressionnantes sur le Vieux Carré et le Mississippi à travers le portique de l’entrée (contigu à ce foyer, visible au fond de l’image), en même temps qu’il met en vedette le public rassemblé, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de spectacle proprement dite.

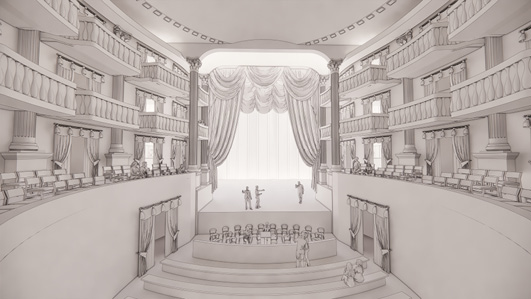

Fig. 13.12 Intérieur de la salle de spectacle, vue de la scène prise depuis le fond de la salle. Trahan © 2022.

Fig. 13.13 Intérieur de la salle de spectacle, vue de la salle prise depuis la scène. Trahan © 2022.

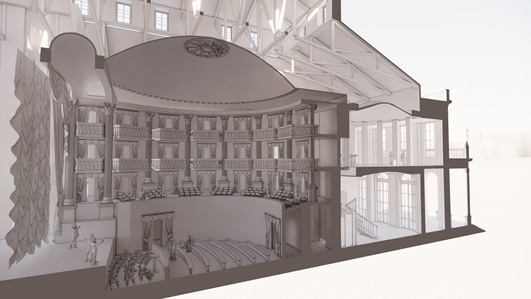

La description détaillée de l’intérieur de la salle de théâtre nous permet d’avoir plus d’assurance quant au caractère et aux dimensions de cette partie du modèle. Des loges, des baignoires (ou loges grillagées) et un amphithéâtre à trois rangées entourent l’espace circulaire, avec un parterre assis et un parquet au sol, donnant au public une belle vue sur les spectateurs ainsi que sur la scène. La scène large (de soixante pieds) et dégagée favorise l’acoustique dans la salle.

Fig. 13.14 Coupe sur la longueur du théâtre de Laclotte. Trahan © 2022.

Le théâtre qui résulte de notre travail – théâtre virtuel qui n’a d’autre réalisation que ce modèle numérique virtuel – témoigne de l’ambition de La Nouvelle-Orléans au moment de son intégration dans les États-Unis, alors qu’elle était en plein essor et cherchait à se mettre en valeur sur la scène du monde.

1 Des questions autour de l’importation d’esclaves dans le territoire louisianais étaient une source constante de tensions entre les planteurs créoles qui dominaient la politique de la ville et les administrations successives de l'Espagne, de la France et des États-Unis (voir Paul F. LaChance, « The Politics of Fear: French Louisianans and the Slave Trade, 1786–1809 » , Plantation Society, vol. 1, no 2, juin 1979, p. 162–197). Le chapitre présent ne traite de l’esclavage même si l’esclavage, et les hiérarchies raciales qui le justifiaient, ont favorisé le premier essor de La Nouvelle-Orléans. Voir Julia Prest, Public Theatre and the Enslaved people of Saint-Domingue, Londres, Palgrave MacMillan, 2023 w; et Jeffrey M. Leichman et Karine Bénac-Giroux (dir.), Colonialism and Slavery in Performance: Theatre and the Eighteenth-Century French Caribbean, Oxford, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2021.

2 Archives départementales (AD) de la Gironde, 4 M 681/275. Laclotte est né le 12 mars 1766, de Michel Laclotte et Marie Dardan (Peter M. Wolf, Jean-Hyacinthe Laclotte, mémoire de master, Tulane University, 1963, p. 14) ce qui indique qu’il n’avait que 38 ans au moment où il a obtenu son passeport.

3 Sur l’histoire coloniale tortueuse de la Louisiane, au carrefour des empires atlantiques de la France, de l’Espagne et de l’Angleterre, voir surtout Lawrence N. Powell, The Accidental City, Harvard University Press, 2013. Avec le second traité de San Ildelfonso, signé sous le sceau du secret en 1801, l’Espagne rétrocède la Louisiane à la France, qui avait donné l’administration de ce territoire à Madrid dans le traité de Paris en 1763 afin de contrer les Anglais dans la region. L’administration espagnole règne pourtant toujours sur ce territoire jusqu’à quelques semaines avant que les États-Unis n’en prennent possession le 20 décembre 1803. Pour une perspective de l’époque sur ces événements, voir Pierre-Clément Laussat, Mémoires sur ma vie, à mon fils…, 3 vol. , Pau, Éditions Vignacour, 1831, vol. 1.

4 Jean-Hyacinthe Laclotte, Projet d’une Salle de Spectacle Pour la Ville de la Nouvelle-Orléans, La Nouvelle-Orléans, Imprimerie du Moniteur, 1805, NP (The Historic New Orleans Collection, 86-1999-RL).

5 Voir les plans conservés par la bibliothèque de Bordeaux et consultables en ligne, Del. Carton 160/7, Del. Carton 32/14 (2), Del. Carton 29/8 (1). Certains documents des années 1820 que nous croyons être l’œuvre de Jean-Hyacinthe, sont catalogués sous le nom de son oncle, Étienne Laclotte, alors que ce dernier est décédé en 1812.

6 Nous remercions Fabienne Labat de nous signaler cette attribution, ainsi que l’article qui la confirme : Jean-Pierre Mouilleseaux « Un Théâtre bordelais sous l’Empire : Le Théâtre de la Gaîté », Bulletin de la Société archéologique de Bordeaux, t. LXVIII (1972–1973), p. 295–303. Le Théâtre de la Gaîté succéda au théâtre des Patagoniens, qui hébergeait un spectacle d’automates très apprécié pendant la seule année de son existence, entre 1801 et 1802, avant d’être réduit en cendres. Le directeur Bojolais, qui allait se voir octroyer la concession du Grand Théâtre en 1806, obtint la permission de reconstruire son théâtre en 1803, et celui-ci ouvrit ses portes au public en 1804 sous le nom de Théâtre de la Gaîté : c’est ce bâtiment – qui brûlera de nouveau en 1819 – qui est l’œuvre de Jean-Hyacinthe Laclotte.

7 Powell A. Casey, Louisiana in the War of 1812, Baton Rouge, LSU Press, 1963.

8 Dans son mémoire, Wolf se focalise surtout sur les bâtiments résidentiels que Laclotte a construits avec son partenaire, Arsène Lacarrière Latour. Wolf spécule que Laclotte part au Mexique comme espion français dans les années 1807–1810 (p. 22). Pendant trois ans, Laclotte dirige ensuite une école des beaux-arts à La Nouvelle-Orléans avec Latour, et contribue régulièrement aux décors de théâtre pour des pièces à grand spectacle. Voir Samuel Wilson Jr., Plantation Houses on the Battlefield of New Orleans, La Nouvelle-Orléans, The Battle of New Orleans 150th Anniversary Committee of Louisiana, 1965 ; et « Almonester: Philanthropist and Builder in New Orleans », dans J. F. McDermott (dir.), The Spanish in the Mississippi Valley, 1762–1804, Urbana-Champaign, University of Illinois Press, 1974, 183–247 ; sur le « spectacle aérostatique » voir Le Moniteur de la Louisiane, 27 décembre 1806 ; sur les décors de théâtre, voir Le Moniteur de la Louisiane, 4 juillet 1811, 21 novembre 1811, 28 avril 1812 et 22 mai 1813 (entre autres) ; sur l’établissement de l’école des beaux-arts Latour et Laclotte, voir la Louisiana Gazette, 20 septembre 1810 ; sur la vente aux enchères des biens de l’école lors de sa dissolution, y compris d’un esclave noir, voir Le Courrier de la Louisiane, 25 juin 1813.

9 Avec la présence des esclaves, l’autre facteur démographique qui marque profondément La Nouvelle-Orléans pendant cette période est l’émigration des Créoles de Saint-Domingue en trois vagues: d’abord dans le sillage des soulèvements qui commencent en 1791, ensuite lors de la déclaration de la République d’Haïti en 1804, et enfin lors de l’expulsion des Dominguais de leur exil à Cuba en 1809. Voir à ce sujet, Nathalie Dessens, From Saint-Domingue to New Orleans: Migration and Influence, Gainesville, University of Florida Press, 2007.

10 Laclotte, op. cit., NP.

11 Voir Daniel Rabreau, Apollon dans la ville: Le théâtre et l’urbanisme en France au XVIIIe siècle, Paris, Éditions du Patrimoine – CNM, 2008.

12 Christian Taillard, Le Grand Théâtre de Bordeaux : Miroir d’une société, Paris, CNRS Éditions, 1993, p. 42. Sur le père et les deux oncles de Jean-Hyacinthe, voir l’étude de Philippe Maffre, Construire à Bordeaux au XVIIIe siècle : Les frères Laclotte, architectes en société (1756–1793), Bordeaux, Société archéologique de Bordeaux, 2013.

13 Dans 1791 : Le théâtre français à La Nouvelle-Orléans (Nouvelle-Orléans, Imprimerie Geo. Miller, 1906), J.G. de Baroncelli recueille ou invente des mythes sur le théâtre qui continuent encore aujourd’hui à paraître en ligne et parfois même dans des publications scientifiques.

14 René J. Le Gardeur, The First New Orleans Theatre, 1792–1803, Nouvelle-Orléans, Leeward Press, 1963 ; id., « Les premières années du théâtre à La Nouvelle-Orléans », Comptes-rendus de l’Athénée louisianais, mars 1954, p. 33–72.

15 Le Gardeur, op. cit., p. 4.

16 Ibid., p. 13–14 et p. 22.

17 Ibid., p. 35–39. Un guide du XIXe siècle décrit ce théâtre en 1802 comme une structure longue et basse, construite de bois de cyprès et très susceptible aux incendies. S.A., Historical Sketchbook and Guide to New Orleans and Environs, New York, William H. Coleman, 1885, p. 15.

18 Le Gardeur, op. cit., p. 38.

19 Sur les questions relatives à la circulation autour des théâtres (problème plus important pour le Théâtre d’Orléans, en plein centre-ville, que pour l’édifice initialement projeté sur un terrain dégagé sur les rives du fleuve), voir Mélanie Traversier et Christophe Loir, « Pour une perspective diachronique sur les enjeux urbanistiques et policiers de la circulation autour des théâtres (Antiquité, XVIIIe–XIXe siècles) », Histoire Urbaine, vol. 3, no 38, 2013, p. 5–18.

20 B.H.B. Latrobe, Impressions Respecting New Orleans, New York, Columbia University Press, 1951, p. xiv.

21 New Orleans Public Library City Archives, AB300 1803–1836, mf roll #89-294, v. 1, séance du 13 juillet 1805.

22 Tulane University Special Collections, Collection 16 (New Orleans Municipal Papers 1782–1925), Box 2, folder 3, séance du 20 juillet 1805. Pitot se fera remplacer comme maire une semaine plus tard par John Watkins.

23 Tulane University Special Collections, Collection 16 (New Orleans Municipal Papers 1782–1925), Box 2, folder 4, séance du 14 août 1805.

24 Le Gardeur, op. cit., p. 40–41.

25 La première brique du théâtre fut posée en présence du maire et du gouverneur le 10 octobre 1806, mais Tabary se révéla incapable de gérer les finances du projet, que les actionnaires durent mener à bien ; après avoir brièvement ouvert pour quelques spectacles en 1809, le théâtre ferme pendant 4 ans, saisi par le shérif et vendu aux enchères en 1812. Sa réouverture en 1813 est interrompue par un incendie qui détruit le bâtiment ; le terrain et celui d’en face sont achetés par John Davis, qui fait reconstruire le Théâtre en 1816 ; il est incendié à nouveau en 1816, et en 1818 la version finale du théâtre d’Orléans (avec hôtel et salle de bal en face) ouvre sous la direction de John Davis qui jouera un rôle important dans la dissémination de l’opéra français aux États-Unis, avec les tournées nationales de sa troupe dans les années 1820 ; sur Davis et le Théâtre d’Orléans, voir Charlotte Bentley, New Orleans and the Invention of Transatlantic Opera, 1818–1848, Chicago, University of Chicago Press, 2023 ; sur la préhistoire de ce théâtre, voir Boyd Cruise, Signor Faranta’s Iron Theatre, La Nouvelle-Orléans, THNOC, 1982 ; et Henry A. Kmen, Music in New Orleans: The Formative Years, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1966.

26 Le Moniteur de la Louisiane, 24 mai 1806. Il n’est pas clair si Tabary joue simplement sur l’origine bordelaise de Laclotte pour suggérer qu’il est l’architecte du Grand Théâtre, ou s’il fait référence au Théâtre de la Gaîté, que Laclotte a fait construire peu de temps avant de quitter la France.

27 Voir, entre autres, Wolf, op. cit., p. 16 ; Cruise, op. cit., p. 49 ; Kmen, op. cit., p. 63 ; et 64 Parishes, site sur l’histoire de la Louisiane dir. par la Louisiana Endowment for the Humanities, qui indique qu’en 1805 Laclotte avait dessiné « une salle dans la douane de La Nouvelle-Orléans », https://64parishes.org/entry/jean-hyacinthe-laclotte (consulté le 25 mai 2023).