2. La scène de l’Hôtel de Bourgogne en 1630. L’iconographie relue au prisme

de l’infographie

©2024 François Rémond, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.02

Résumé

Plus ancien théâtre fixe de la capitale, l’Hôtel de Bourgogne demeure encore mal connu en termes d’architecture. Le manque de documents chiffrés sur cette salle dans la première moitié du XVIIe siècle a conduit à un certain nombre d’interprétations divergentes quant à l’aspect et aux dimensions de ce théâtre dans son premier état. Ce chapitre se propose d’exposer l’état actuel de la question, et de présenter un chantier en cours consacré à la reconstitution de l’espace scénique de l’Hôtel à l’époque baroque, croisant un examen minutieux de l’iconographie disponible avec les ressources de la modélisation 3D.

Abstract

The Hôtel de Bourgogne, the first Parisian public playhouse, is still little known in terms of its architectural features. The lack of quantified documents for this venue in the first half of the seventeenth century has led to a number of divergent interpretations regarding the original appearance and dimensions of this theater. This chapter aims to expose the current state of research on this question, and to present an ongoing project devoted to the reconstitution of the stage space of the Hôtel in the Baroque period, by combining a meticulous examination of the available iconography with 3D modeling resources.

Plus ancien théâtre public de la capitale, inauguré en 1553 et occupé au début du Grand Siècle par la première « troupe royale », l’Hôtel de Bourgogne est encore mal connu en termes d’architecture. En particulier, l’état initial de cette salle dans la première moitié du XVIIe siècle demeure un objet de spéculation. En effet, contrairement à l’état postérieur à 1647, bien documenté grâce au devis des travaux de réfection1, les sources chiffrées manquent concernant la disposition initiale de cette salle.

Toutefois, malgré, ou à cause précisément de l’obscurité du premier état de ce lieu de renom, les tentatives de reconstitutions (descriptives, puis graphiques) n’ont pas manqué, générant nombre d’interprétations divergentes quant à l’aspect et aux dimensions de ce théâtre. Nous proposons ici d’apporter quelques nouvelles contributions à ce débat en nous appuyant sur un réexamen de l’iconographie à l’aide d’outils d’architecture virtuelle, inscrivant ainsi modestement nos travaux dans le prolongement de ceux engagés, il y a une vingtaine d’années, par Christa Williford. Suivant les traces des travaux de John Golder en 19842 et David Thomas en 1999 sur le théâtre du Marais3, Williford avait profité des progrès de la technologie alors accessible à l’université de Warwick pour proposer, sur un site aujourd’hui désactivé, une série de modélisations virtuelles où figuraient le théâtre du Palais-Royal (état de 1641 et de 1673), le théâtre Guénégaud, la Comédie-Française (état de 1680) et bien sûr le premier et principal théâtre parisien, l’Hôtel de Bourgogne (état de 1647)4. Ces reconstitutions ont malheureusement disparu depuis la fermeture du site en 2006, lorsque Christa Williford quitta la recherche universitaire pour une carrière dans l’archivistique et la gestion des ressources documentaires. Il en est resté un article fondamental, paru en 2001, où, tout en présentant les premiers résultats de son travail, la chercheuse exprimait sa joie quant au potentiel des développements informatiques récents, souhaitant que les étudiants et les chercheurs s’emparent de cette technologie, non pour produire une reconstitution ayant valeur définitive, mais comme un médium servant de terrain d’expérimentation, propre à stimuler le débat et la réflexion critique5.

Aujourd’hui, l’évolution de la puissance de calcul des processeurs rend accessible au consommateur moyen toute une panoplie de logiciels graphiques, qu’il s’agisse de programmes de retouche d’image ou de modélisation proprement dite. Ainsi, de simples applications d’architecture grand public peuvent être détournées de leur fonction première pour fournir un nouvel outil à la réflexion de l’historien6. C’est donc non en qualité d’expert des reconstitutions virtuelles, mais au contraire en tant que chercheur sortant de son domaine de confort théoricien pour se livrer au « bricolage », que nous présenterons ici quelques éléments d’un travail en cours sur l’espace scénique des théâtres du XVIIe siècle, en espérant que ces prémices puissent ouvrir la voie à des réflexions plus abouties, en étant reprises par des spécialistes plus qualifiés dans ces disciplines.

***

La question des dimensions originales du plateau de l’Hôtel de Bourgogne est un point débattu de longue date au sein des études sur les théâtres de la première modernité. En fonction des différentes sources sollicitées, l’ouverture de scène7 passe selon les auteurs de 6 m (Malécot, 19338), 7m (Laumann, 18969 ; Wiley, 197310), 13m (Roy, 196211 ; Fogarty, 198012, Pasquier, 200613), 15,5m (Lancaster, 192914) à 18m (Deierkauf-Holsboer, 196815). Quant à la profondeur du plateau, elle oscille entre 5m (Laumann), 6,5m (Lancaster ; Malécot), 8,77m (Fogarty) 10,77m (Roy ; Villiers, 197016 ; Pasquier) et

12m (Deierkauf-Holsboer ; Viala, 200917). Le recours à la modélisation 3D peut donc être d’une grande aide afin d’apprécier la justesse des proportions respectives des solutions proposées. Toutefois, plusieurs tentatives de reconstitution du cadre architectural à nu, apparemment plausibles sur le plan structurel, s’avèrent particulièrement difficiles à évaluer en termes d’usage spectaculaire. Fort heureusement, pour rendre concret cet aride ensemble de coordonnées spatiales, nous pouvons appeler en renfort un document bien connu qui nous aidera à transformer cet « espace vide » en un dispositif dramaturgique. Il s’agit du document connu sous le nom du « Mémoire de Mahelot », répertoire manuscrit de 94 feuillets conservé à la Bibliothèque nationale de France18, initié par le décorateur de l’Hôtel de Bourgogne Laurent Mahelot, pour conserver une référence des décors et accessoires des créations passées, afin d’en simplifier les reprises. Le document comprend entre autres une série de soixante-et-onze notices et de quarante-sept croquis scénographiques décrivant les décors des pièces représentées à l’Hôtel de Bourgogne dans la première moitié des années 1630.

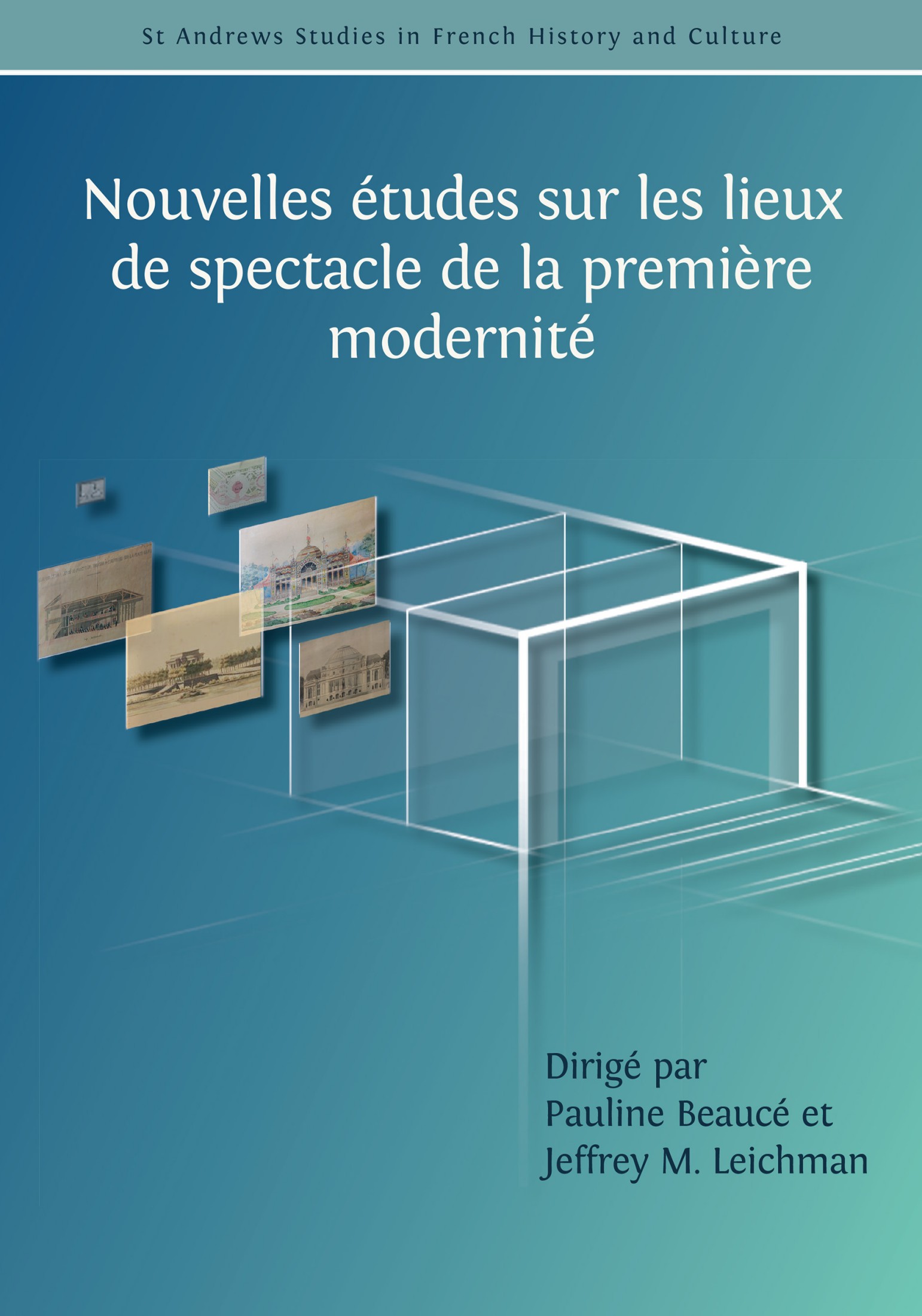

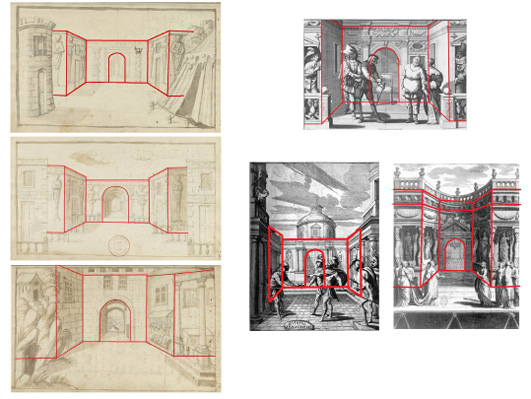

Fig. 2.1. Croquis de décor pour les pièces Pandoste (2e journée), Agarite, Les Travaux d'Ulysse, Félismène, Laurent Mahelot (?), 1633–1634. Paris, BnF, ms. fr. 24330. Photographies © BnF.

Ces esquisses, variations scénographiques autour d’un même espace théâtral, sont désormais facilement accessibles et manipulables depuis la numérisation du manuscrit sur la plateforme Gallica. Nous avons donc procédé à une comparaison systématique de chaque dessin pour en tirer des indications sur les dimensions et les caractéristiques physiques de cette scène. Cependant, malgré toutes ses qualités, ce document souffre pour notre étude de ce qu’on peut appeler une lacune de taille : son absence de toute référence humaine dans les dessins de décor. Le corps de l’acteur n’est évoqué qu’en sous-texte par les notices, comme celle-ci qui précise : « il faut qu’il y ait place pour se promener19 ». Ces petits descriptifs ne nous sont donc guère utiles à ce stade pour saisir de manière satisfaisante les proportions du lieu, malgré quelques rares indications chiffrées sur lesquelles nous reviendrons.

Il nous faut donc recourir à une nouvelle comparaison avec d’autres sources iconographiques contemporaines, montrant cette fois-ci les comédiens au sein de leur espace de travail. L’iconographie des farceurs parisiens des années 1630 s’avère à ce titre une ressource particulièrement intéressante. On sait qu’à cette époque, chaque représentation théâtrale se concluait par une petite saynète comique, dont l’exécution était confiée à un groupement de comédiens spécialisés de la troupe. Chacun de ces comiques se créait un personnage récurrent qui l’accompagnerait tout au long de sa carrière, une figure caricaturale aux traits bien définis dont les facéties étaient très attendues par un public fidèle20. Ce véritable vedettariat du farceur et de la créature burlesque qu’il incarne donna naissance à une riche variété de représentations iconographiques sous formes d’estampes, indépendantes ou insérées au sein d’un ouvrage.

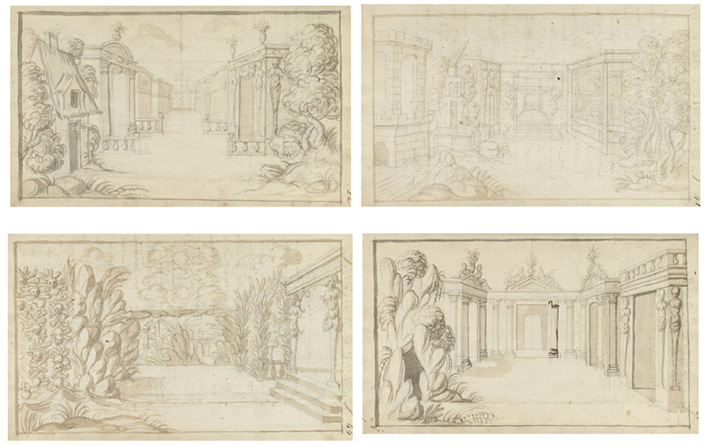

Ces documents présentent un grand intérêt pour notre questionnement : en effet, les farceurs y sont portraiturés, pour ainsi dire, dans leur environnement naturel, sur la scène du théâtre où ils exercent leur art, bien reconnaissable pour le spectateur qui achetait un souvenir imprimé de leurs prestations. Parmi les estampes figurant les comiques-maison de l’Hôtel de Bourgogne dans les années 1630, deux types de représentations se dégagent particulièrement : d’une part, des scènes de groupe des farceurs, en particulier une gravure de Pierre Mariette, datée de 163321, et deux estampes d’Abraham Bosse, datées de 1634 et 163522. D’autre part, des portraits individuels de farceurs gravés par Jean Le Blond présentant les farceurs Gandolin23, Jacquemin Jadot24 et Guillot-Gorju25, actifs à l’Hôtel dans la seconde moitié des années 1630.

Fig. 2.2. Gandolin, Jacquemin Jadot et Guillot-Gorju, Jean Le Blond d’après Jeremius Falck et Grégoire Huret, c. 1637. Paris, BnF, Estampes, Res. QB-201 (32). Photographies © BnF.

Ces images montrent les comiques pris sur le vif, en train de représenter une de leurs saynètes. Ces courtes pièces ne requérant qu’un décor minimal et non spécifique, les estampes nous permettent d’apercevoir un état « par défaut » de l’espace scénique de l’Hôtel. Ce décor architectural neutre, où évoluent les farceurs, pouvait figurer indifféremment toute sorte de lieu, comme le montrent les gravures de Bosse, qui présentent le même fond architectural évoquant tantôt un intérieur (à l’aide d’une chaise placée au milieu du plateau), tantôt un extérieur (avec un personnage à sa fenêtre). Les croisements avec les croquis de Mahelot apparaissent immédiatement significatifs. On identifie sans peine sur les portraits des farceurs plusieurs éléments représentés dans les esquisses du recueil : telle arche, telle fenêtre croisillonnée, tel ornement à feuilles d’acanthe… jusqu’aux détails infimes comme cette « enseigne de trois croissants » explicitement décrite par le texte du Mémoire (folio 51v) qui figure à l’arrière-plan du portrait de Gandolin.

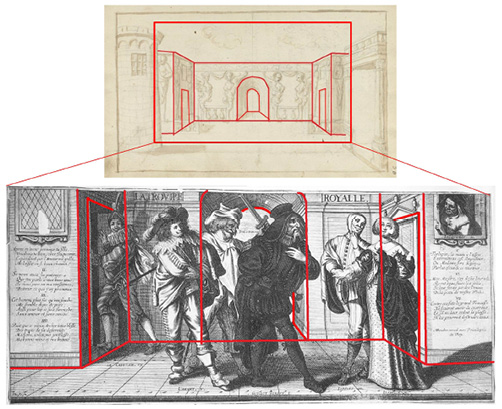

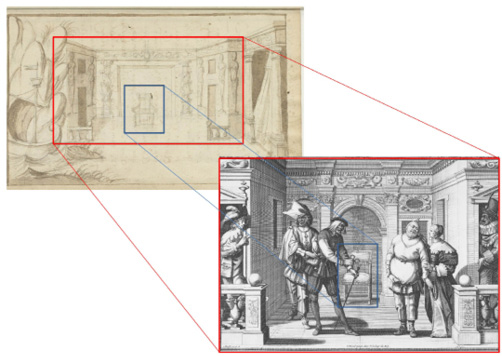

On a parfois remis en cause la valeur épistémique de ces représentations, en particulier la célèbre estampe de Bosse, précisément à cause de la taille des personnages qui paraissent disproportionnés par rapport au décor. Toutefois, cette maladresse d’exécution apparente disparaît si l’on considère que les comédiens y sont représentés au lointain, devant le compartiment de fond du plateau, composé de structures architecturales de taille volontairement réduite, révélant une conception de la décoration scénique bâtie autour d’un principe de perspective forcée. La délimitation nette du plancher observable au premier plan de cette gravure, généralement interprétée comme le rebord de la scène, semble n’être en réalité qu’une légère surélévation de l’arrière-scène, telle qu’on peut la voir sur d’autres portraits de comédiens, comme la gravure de Mariette déjà citée, ou le frontispice du recueil de chansons du farceur Gaultier-Garguille26. Il faut donc sans doute considérer comme significative la constance de ces illustrations à représenter les comiques jouant leur saynète à quelques pas du fond du théâtre, dans un espace délimité par la paroi de fond de scène et deux bâtiments latéraux. Face à une série de figurations aussi contre-intuitives, allant contre l’idée couramment acceptée d’un jeu comique à proximité immédiate du public, on est amené à s’interroger sur la raison de cette localisation. Dans ce cas précis, ces représentations, où il est encore difficile de faire la part de la convention iconographique et des codes dramaturgiques mal connus de la farce baroque, posent encore des questions non résolues27.

Quoi qu’il en soit, bien loin d’être détachées de la réalité, ces gravures très détaillées permettent d’apprécier la taille du décor par comparaison à la stature du comédien. S’appuyant sur les données d’anthropométrie historique permettant de déterminer la taille moyenne d’un individu français vers 163028, on peut par conséquent évaluer la dimension des éléments avec lesquels ils sont représentés en contact. Particulièrement parlantes sont, dans cette optique, les estampes d’Abraham Bosse, montrant les comédiens franchissant les portes des bâtiments de fond de scène, à peine plus grandes que leur stature.

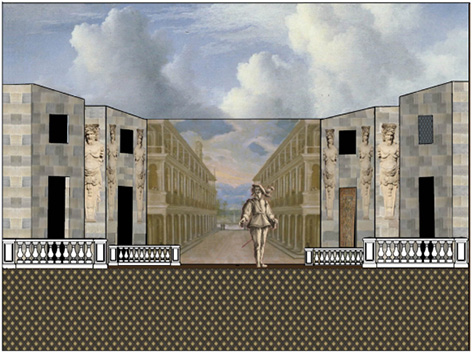

Fig. 2.3. Comparaison des structures du croquis de Mahelot pour la pièce Arétaphile et de la gravure d’Abraham Bosse La Troupe Royalle, c. 1635, Stockholm, Nationalmuseum NMG 2250/1904. Photographies © BnF, Nationalmuseum. Montage François Rémond.

Fig. 2.4. Comparaison des structures du croquis de Mahelot pour la pièce La Folie de Clidamant et de la gravure d’Abraham Bosse, Que ce théâtre est magnifique, c. 1634, Paris, BnF, Estampes Ed 30 a. Photographies © BnF. Montage Rémond.

D’autres statistiques issues du monde réel peuvent aussi être sollicitées afin de créer des repères de taille : c’est le cas des meubles quotidiens intégrés par Mahelot dans l’aménagement de son décor. Par exemple les fauteuils (comme celui représenté dans La Folie de Clidamant [folio 26r] et dans la gravure de Bosse), ou encore les lits, éléments de décor alors relativement courant avant que la bienséance ne les exclue de la scène (La Folie d’Isabelle [29r], Agarite [41r]…). Précisément parce qu’ils sont destinés à contenir le corps humain, ces objets peuvent servir de référence de dimension, par comparaison avec les données muséographiques disponibles sur les meubles de cette période.

Une fois rassemblés ces indices ponctuels qui fournissent un empan de base pour estimer le rapport entre l’espace pictural et la réalité physique qu’il reproduit, nous avons entrepris de comparer une à une les distances représentées sur les quarante-sept lavis, à l’aide des outils fournis par la géométrie projective. En retranchant de la surface totale du bâtiment les espaces réservés aux spectateurs, ainsi que divers éléments architecturaux mis en lumière par des chercheurs, comme l’existence probable de loges d’avant-scène relevée par Jan Clarke29 et celle d’un passage de circulation dans le fond du théâtre mentionné par Fogarty, nous proposerons donc à titre d’hypothèse une estimation minimale de la taille du plateau, couvrant une surface de 86, 24 m2 avec une ouverture de scène de cinq toises (9, 79 m) sur une profondeur quatre toises et trois pieds (8, 81 m).

L’examen systématique des dessins du recueil fait par ailleurs émerger un élément significatif : la récurrence d’une structure dans la partie antérieure du plateau, composée de deux avancées cubiques adossées à un bâtiment formant fond de scène, souvent percé d’une ouverture centrale. On peut étendre la comparaison aux estampes des farceurs déjà citées, ou aux frontispices illustrant les éditions de pièces créées à l’Hôtel. En dépit de la stylisation demandée par la nature même du document, et son inscription dans un format vertical, on relève ainsi la présence d’une architecture similaire dans le frontispice de la tragicomédie Eudoxe de Georges de Scudéry (1640)30 ou dans les illustrations de la tragédie sacrée du Martyre de sainte Catherine de Jean Puget de la Serre (1643)31.

Cette récurrence amène à postuler la présence sur la scène d’un élément architectural inamovible. Selon toute vraisemblance, il ne peut s’agir que d’un second plateau en surplomb, reposant sur des piliers appuyés sur la scène principale. La présence de cette seconde scène est attestée par l’usage régulier de la forme plurielle « les théâtres » dans les baux de location de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle32. Bien que sa localisation et ses dimensions aient été peu étudiées, nous émettons pour notre part l’hypothèse que ce double plateau constituait l’aménagement de base de l’Hôtel autour duquel le décorateur élaborait sa scénographie.

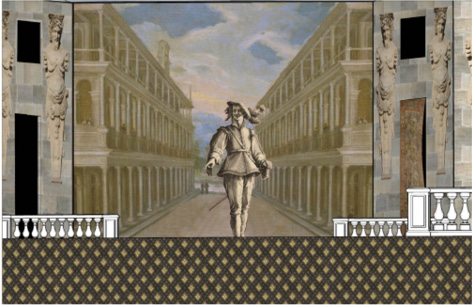

Fig. 2.5. Comparaison des structures entre les croquis de Mahelot pour La Belle Égyptienne, Les Ménechmes et Lisandre et Caliste, la gravure d'Abraham Bosse et les frontispices d’Eudoxe et du Martyre de sainte Catherine. Photographies © BnF. Montage Rémond.

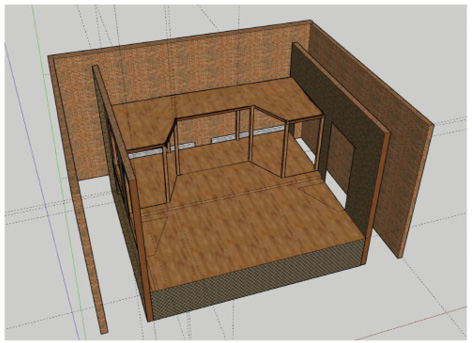

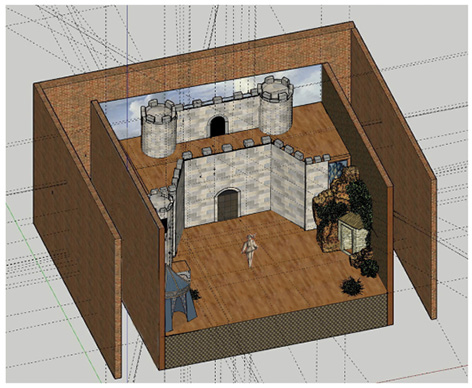

La combinaison de ces différentes données permet de proposer, à titre d’hypothèse préliminaire, une modélisation virtuelle d’une structure architecturale vraisemblable pour la scène de l’hôtel au début du XVIIe siècle, présentée ci-dessous. Cette proposition reste toutefois à l’état d’ébauche en l’attente d’éléments de réponse pour de nombreux points indécis, comme celui de la hauteur sous plafond de la salle, de la présence éventuelle (mais peu probable) d’un cadre de scène, ou d’une déclivité du plateau (mentionnée sur le devis de 1647). De même, les structures de soutien du bâti, et particulièrement celles qui supportent le second théâtre restent ici schématiques. La modélisation peut cependant offrir une première matière à notre réflexion, permettant par exemple d’examiner le plateau ainsi reconstitué sous tous les angles, et d’évaluer ainsi ses propriétés optiques, afin d’estimer sa praticabilité en tant qu’espace dramatique.

Fig. 2.6. Hypothèse de reconstitution de la scène de l’Hôtel de Bourgogne avant 1647, vue plongeante. Réalisation Rémond.

Le plateau principal est élevé au-dessus du parterre à une hauteur que nous établissons, à titre d’hypothèse, à cinq pieds (1,63 m). En excluant les emplacements occupés par le décor, la surface de jeu au sol couvrirait a minima une superficie de 43,33 m2. Le second plateau surplombe l’arrière-scène à une hauteur qu’on peut évaluer à 3,20 m environ. Longeant le fond du théâtre sur toute sa longueur, pour une profondeur que nous estimons ici à une toise (1,95 m), il se prolonge le long des murs de cour et de jardin par deux avancées d’une profondeur d’environ 3,60 m33. Si quelques croquis de Mahelot montrent l’aspect « fonctionnel » de ce plateau supérieur, qui permet de mettre en scène les apparitions aériennes des divinités (Amarante [12r], Les Travaux d’Ulysse [44r]) ou de fournir un étage supplémentaire praticable aux bâtiments de fond de scène (Lisandre et Caliste [13r]), les dessins du recueil montrent surtout les montants de cette structure en U servant de support aux toiles peintes qui représentent les bâtiments du lointain. Ce bloc central avec ses deux avancées sert tantôt à matérialiser un ensemble architectural unitaire, comme les superbes palais de la première journée de Pandoste (21r) ou de Félismène (28r), tantôt trois bâtiments distincts comme dans Le Trompeur puni (15r) ou Les Ménechmes (52r). Si peu de lieux sont requis par l’action, la paroi du fond pourra être recouverte d’une toile peinte montrant une perspective s’étendant à l’infini d’où se détachent les deux avancées représentant deux bâtiments en volume, comme dans Cornélie (30r), ou la deuxième journée de Pandoste (22r). D’autres pièces tirent parti de l’espace situé sous le second plateau : sa profondeur permet d’y aménager une découverte, visible au travers d’une ouverture du bâtiment central (Lisandre et Caliste [13r], La Place royale [61v]), ou d’y placer un compartiment représentant un intérieur, comme une chambre garnie (Agarite [41r], Calirie [77v]) ou une grotte donnant accès à un enfer (Les Travaux d’Ulysse [44r]). Cette scène « à double fond », offrant un arrière-plan rapproché (nommé dans les devis de décoration « l’optique »), s’ouvrant sur une découverte où la perspective est encore accentuée, à la manière des décors de Vincenzo Scamozzi à Vicence, démontre l’usage, au moins dès les années 1630, d’un procédé qui sera exploité par la suite dans les pièces à machines34.

Nous pouvons confronter plus avant nos hypothèses à la réalité virtuelle en meublant selon les indications de Mahelot le plateau ainsi reconstitué, afin de vérifier la conformité des mesures théoriques avec le rendu visuel d’un décor planté. Comme nous l’avons évoqué, un certain nombre de reconstitutions de décors basées sur les croquis du recueil ont été réalisées, que ce soit sous forme de dessin axonométrique (La Folie de Clidamant et Les Ménechmes par Pierre Sonrel [1956]35 ; Agarite par Richard Southern [1963]36 ; Pyrame et Thisbé par T. E. Lawrenson [1969]37), de maquette (La Folie de Clidamant, L’Hypocondriaque, Mélite et Lisandre et Caliste par Duvignaud, Gabin et Émile Perrin [1878]38 ; Felismène par Fogarty [1980]39 ; La Folie de Clidamant par Anne Surgers [2004, non publiée]) ou même d’installation scénique (Pyrame et Thisbé par Colin Crowther, Andrew Shaw et Bill Ellwood [1972])40. Complétant ces précédentes approches, l’apport de la modélisation numérique est en premier lieu de procurer un considérable gain de temps par rapport aux autres méthodes, pouvant même laisser envisager une reconstitution virtuelle de l’ensemble des décors du recueil dans un temps acceptable. Elle permet en outre d’établir des mesures précises, de vérifier à moindre frais les dimensions, et de les rectifier immédiatement au besoin. En outre, elle offre des visualisations impossibles avec les reconstitutions tridimensionnelles physiques, telles qu’une vision en coupe du décor construit, et un placement à volonté de l’angle visuel, permettant ainsi de rendre sensible l’effet de la scénographie depuis le point de vue du spectateur.

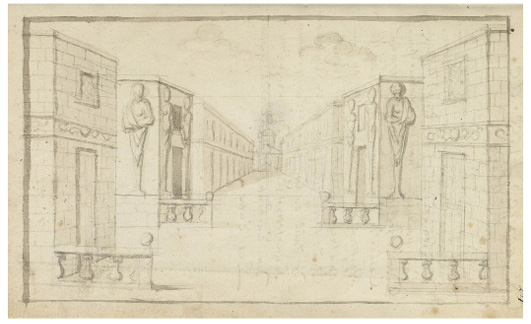

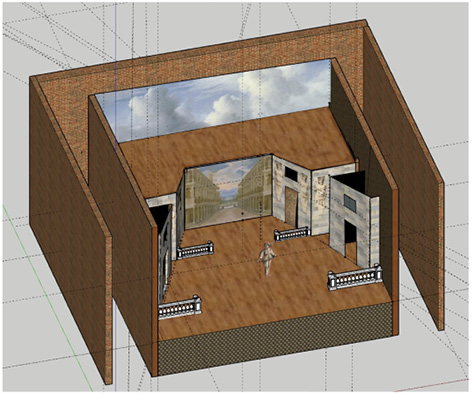

Nous proposerons donc en conclusion, en guise d’ouverture à la réflexion, deux ébauches de reconstitution d’après les dessins du recueil de Mahelot. Le premier décor choisi est celui pour La Cintie (24r), pièce perdue d’Alexandre Hardy, créée vers 1626. Sa sobriété même (un paysage urbain d’aspect très basique) en fait un point de départ idéal pour la reconstitution. Elle permet de constater la simplicité avec laquelle le second théâtre peut être réinvesti comme élément structurant du décor global.

Fig. 2.7. Croquis de décor pour la pièce La Cintie, Mahelot (?), 1633. Paris, BnF, ms. fr. 24330. Photographie © BnF.

Fig. 2.8. Hypothèse de reconstitution de la plantation du décor de La Cintie, vue plongeante. Réalisation Rémond.

De plus, en animant ce décor d’une figure humaine à la taille adéquate, elle donne un aperçu excellent de l’environnement scénique dans lequel évolue le comédien. Bien loin d’être, comme on l’a souvent supposé, une scénographie où les déplacements de l’acteur seraient étriqués ou gênés, celle-ci lui offre un vaste espace de jeu, particulièrement nécessaire, comme le remarque Fabien Cavaillé41, à la dramaturgie baroque, où les scènes de duels et de poursuite exigeaient du comédien une pleine liberté de mouvement.

Fig. 2.9. Hypothèse de reconstitution de la plantation du décor de La Cintie, vue frontale. Réalisation Rémond.

Inversement, l’acteur n’apparaît pas perdu dans un plateau trop grand, mais semble au contraire y trouver un espace à sa mesure qu’il habite pleinement. Cet effet est encore plus parlant lorsque l’on se place à la hauteur du regard d’un spectateur du parterre. Par le jeu des perspectives forcées, l’acteur parait en quelque sorte magnifié par le décor qui l’entoure, et qui amplifie sa présence.

Fig. 2.10. Hypothèse de reconstitution de la plantation du décor de La Cintie, vue du spectateur. Réalisation Rémond.

Un autre chantier en cours concerne une pièce qui, à bien des égards, est à l’opposé en termes scénographiques de La Cintie. Il s’agit de la grandiloquente Dorinde de Jean Auvray (1631), retitrée par le texte de Mahelot La Prise de Marcilly (42r) du nom de la séquence d’action qui en constituait le cinquième acte, et nécessitait la reconstitution de la forteresse de Marcilly-le-Châtel, humble bourgade du Forez transformée par Honoré d’Urfé en terroir de légende.

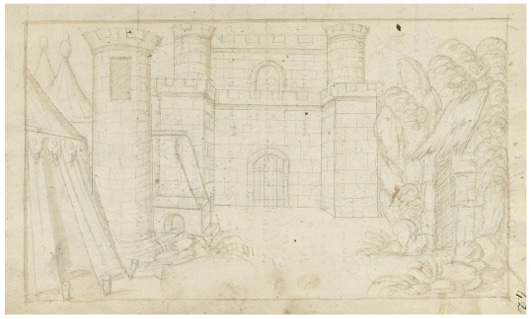

Fig. 2.11. Croquis de décor pour la pièce La Prise de Marcilly, Mahelot (?), 1633. Paris, BnF, ms. fr. 24330. Photographie © BnF.

La notice accompagnant l’image est du reste particulièrement intéressante puisqu’elle présente une des rares occurrences de données chiffrées dans le manuscrit : Mahelot précise en effet que la forteresse doit mesurer « cinq pieds de haut », soit 1,63 m. Cette donnée a parfois troublé les chercheurs, se demandant comment pouvait s’intégrer au décor un élément de si petite taille, qui, de plus, devait être praticable. Toutefois, à mieux lire la description, il apparaît clairement qu’il faut distinguer « la forteresse » proprement dite, qui se dresse en fond de scène, de ce que Mahelot appelle « la casemate », c’est-à-dire, les remparts extérieurs. Ici encore, le second théâtre joue un rôle fondamental puisqu’il est le support praticable qui va représenter à la fois l’enceinte de la citadelle, et supporter la forteresse proprement dite, placée au lointain, et dont la taille réduite sert l’effet de perspective forcée, lui donnant des dimensions monumentales.

Fig. 2.12. Hypothèse de reconstitution de la plantation du décor de La Prise de Marcilly, vue plongeante. Réalisation Rémond.

En nous rendant accessible ces fictions optiques, les possibilités de visualisation offertes par les nouvelles technologies nous invitent à porter un nouveau regard sur ces documents visuels, permettant de valider certaines estimations théoriques antérieures, d’en écarter d’autres, et surtout de rendre toute leur valeur informative aux représentations iconographiques parfois jugées à tort comme « énigmatiques » ou « ne retranscrivant pas la réalité de l’espace ».

Vingt ans après l’article pionnier de Williford qui souhaitait que les chercheurs en histoire théâtrale puissent s’emparer de l’outil informatique pour bâtir leurs hypothèses42, la démocratisation des logiciels d’infographie 3D offre des prolongements inédits aux recherches iconographiques, en permettant à tout un chacun de se « faire la main » sur un outil de manipulation aisée et intuitive. En faisant dialoguer l’image ancienne et sa modélisation, le chercheur peut désormais effectuer une distinction plus fine entre les conventions figuratives et la représentation du réel, et comprendre le sens de ses éventuelles déformations, ou au contraire faire émerger sa précision inattendue.

1 Archives nationales (AN), MC, XCIX, 172, publié dans Sophie Wilma Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, t. II, Paris, Nizet, 1970, p.183–186.

2 John Golder, « The Théâtre du Marais in 1644: A New Look at the Old Evidence Concerning France’s Second Public Theatre », Theatre Survey, n° 25, novembre 1984, p. 127–157.

3 David Thomas, « The Design of the Théâtre du Marais and Wren’s Theatre Royal, Drury Lane: A Computer-Based Investigation », Theatre Notebook, vol. 53, no 3, 1999, p. 127–145.

4 Christa Williford, Playhouses of 17th Century Paris, University of Warwick, 1999–2006 [anciennement, http://people.brynmawr.edu/cwillifo/pscp/index.htm].

5 Id., « Computer Modelling Classical French Theatre Spaces: Three Reconstructions », dans Philip Tomlinson (dir.), French ‘Classical’ Theatre Today, Amsterdam, Rodopi, 2001, p. 155–164.

6 Les logiciels utilisés pour cet article sont : ArchiFacile V33.4 (JSYS, 2022) pour les plans au sol, Sketchup Pro 2019 19.0.685 (Trimble, 2019) pour les modélisations 3D et Photopea (www.photopea.com, 2024) pour les retouches d’images.

7 Par mesure de simplicité nous convertissons ici les toises et pieds dans leur plus proche arrondi en mètres.

8 Gaston Louis Malécot, « À propos d’une estampe d’Abraham Bosse et de l’Hôtel de Bourgogne », Modern Language Notes, vol. 48, n° 5, mai 1933, p. 279–283.

9 E. M. Laumann, La Machinerie au théâtre depuis les Grecs jusqu’à nos jours, Paris, Firmin-Didot, 1896, p. 42.

10 William Leon Wiley, « The Hôtel de Bourgogne: Another Look at France’s First Public Theatre », Studies in Philology, vol. 70, no 5, 1973, p. 78–79.

11 Donald Roy, « La scène de l’Hôtel de Bourgogne », Revue d’histoire du théâtre, t. XIV, 1962, p. 233.

12 C. M. Fogarty, « A Reconstruction of the Interior of the Hôtel de Bourgogne », Maske und Kothurn,

n° 26, 1980, p. 1–15.13 Pierre Pasquier, « L’Hôtel de Bourgogne et son évolution architecturale », dans Charles Mazouer (dir.), Les Lieux de spectacle dans l’Europe du XVIIe siècle, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2006, p. 58.

14 Henry Carrington Lancaster, A History of French Dramatic Literature in the Seventeenth Century, Part I, vol. 2, New York, Gordian Press, 1966, p. 714.

15 Deierkauf-Holsboer, op. cit., t. I, Paris, Nizet, 1968, p. 19.

16 André Villiers, « L’ouverture de scène à l’Hôtel de Bourgogne», Revue d’histoire du théâtre, t. XXII, 1970, p. 133 à 141.

17 Alain Viala (dir.), Le Théâtre en France, Paris, Presses universitaires de France, « Quadrige », 2009, p. 154.

18 Bibliothèque nationale de France (BnF), ms. fr. 24330. La plus récente édition de ce manuscrit (Paris, Honoré Champion, 2005) comprend une très riche étude de Pierre Pasquier.

19 Fol° 16v. Nous modernisons l’orthographe des notices, ainsi que des titres de pièces.

20 Sur cette question, voir François Rémond, Les Héros de la farce : Répertoire des comédiens-farceurs des théâtres parisiens (1612–1686), Paris, Honoré Champion, 2023.

21 Pierre Mariette (e.), [Farceurs de l’Hôtel de Bourgogne], c. 1633, Paris, BnF, Estampes Res. Tb-1+ (1)-Fol. (B 339).

22 Abraham Bosse, Que ce théâtre est magnifique…, 1634, Paris, BnF, Estampes, Ed 30 a. et La Troupe royalle, 1635, Stockholm, Nationalmuseum NMG 2250/1904.

23 Jeremius Falck (i.), Jean Le Blond (e.), Gandolin, c. 1637, Paris, BnF, Estampes Res. QB-201 (32) (Collection Hennin 2832).

24 Grégoire Huret (f.), Jean Le Blond (e.), Iacquemin Iadot, c. 1637, Paris, BnF, Estampes, Res. QB-201 (32). (Collection Hennin 2835).

25 Jeremius Falck (i.), Jean Le Blond (e.), Guillot Gorju, c. 1637, Paris, BnF, Estampes Res. QB-201 (32). (Collection Hennin 2831).

26 Michel Lasne (f.) dans Novvelles Chanssons de Gaultier Garguille, Paris, François Targa, 1630.

27 Voir, sur cette question, l’article de Martine de Rougemont « L’œil en coulisse », dans Pierre Frantz (dir.), La Scène, la salle et la coulisse dans le théâtre du XVIIIe siècle en France, Paris, PUPS, 2011, p. 151–173.

28 John Komlos, « Histoire anthropométrique de la France de l’Ancien Régime », Histoire, économie & société, vol. 22–24, 2003, p. 519–536 ; Laurent Heyberger, L’Histoire anthropométrique, Berne, Peter Lang, 2011.

29 Jan Clarke, « Un théâtre qui n’a jamais existé : le tripot dans la rue du Temple », dans Mazouer (dir.), op. cit., p. 110.

30 Charles Le Brun (f.) dans Eudoxe, tragi-comédie par M. de Scudéry, Paris, Augustin Courbé, 1641.

31 Jérôme David (f.) dans Jean Puget de la Serre, Le Martyre de sainte Caterine. Tragedie en prose, Paris, Anthoine de Sommaville et Augustin Courbé, 1643.

32 Voir les baux du 18 mai 1563 et du 20 janvier 1585, transcrits dans Guy-Michel Leproux, Le théâtre à Paris au XVIe siècle, Paris, Institut d’histoire de Paris, 2018, p. 392 et 455 ; et ceux des 8 avril 1606, 12 février 1607 et 28 septembre 1616 cités dans Deierkauf-Holsboer, L’Histoire de la mise en scène dans le théâtre français de 1600 à 1673, Paris, Nizet, 1960, p. 13. Le second théâtre est encore évoqué sous le nom de « plafond » dans le devis de réfection de 1647, après quoi, il disparaît des mentions. Le théâtre du Marais disposait également en 1644 d’une seconde scène surplombant le plateau principal d’une hauteur de 3,90 m (Deierkauf-Holsboer, Le Théâtre du Marais, Paris, Nizet, 1954,

p. 108–110).33 Elles semblent correspondre aux « galeries » du devis de 1647 : « les deux galeryes qui sont faictes au fond du theastre qui soustiennent le platfonds [le plateau supérieur] demeureront en l’estat qu’elles sont ». (Deierkauf-Holsboer, op. cit., t. II, p. 184).

34 Voir les marchés de décors (1656–1664) publiés par Madeleine Jurgens et Elizabeth Maxfield-Miller dans Cent ans de recherches sur Molière, Paris, SEVPEN, 1963, p. 399–405 et l’analyse de Christian Delmas, « Sur un décor de Dom Juan (III, Sc.5) », Cahiers de la littérature du XVIIe siècle, n° 5, 1983,

p. 45–73.35 Pierre Sonrel, Traité de scénographie, Paris, Librairie théâtrale, 1984, pl. ix et x.

36 Thomas Edward Lawrenson, Roy et Richard Southern, « Le Mémoire de Mahelot et l’Agarite de Durval. Vers une reconstitution pratique », dans Jean Jacquot (dir.), Le Lieu théâtral à la Renaissance, Paris, Éditions du CNRS, 1968, pl. III, fig. 3.

37 Lawrenson, « The Contemporary Staging of Theophile’s Pyrame et Thisbé: The Open Stage Imprisoned », dans Lawrenson, F. E. Sutcliffe et G. F. A. Gadoffre (dir.), Modern Miscellany Presented to Eugene Vinaver by Pupils, Colleagues and Friends, New York, Barnes and Noble, 1969, p. 170.

38 Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra, MAQ A-4, A-5, A-6, A-7.

39 Fogarty, art. cit., pl. VI.

40 Lawrenson, The French Stage and Playhouse in the XVIIth Century: A Study in the Advent of the Italian Order, New York, AMS Press, 1986, p. 122–123.

41 Anne Surgers et Fabien Cavaillé, « La scénographie du théâtre baroque en France : quand le comédien n’était pas enfermé dans une cage », Cahiers du dix-septième, t. XIII, no 1, 2010, p. 111.

42 Williford, chap. cit., p. 163–164.