3. Reconstituer les décors d’un théâtre de la première moitié du XIXe siècle.

Enjeux de la recherche en scénographie

©2024 Raphaël Bortolotti, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.03

Résumé

Les décors de théâtre ont la particularité d’être conçus pour le contexte spécifique de la représentation théâtrale. Les chercheurs en scénographie sont donc amenés à considérer les décors comme partie intégrante de l’événement théâtral, prenant en compte l’espace théâtral, l’éclairage, la présence des acteurs, la machinerie et les machinistes, etc. À partir de décors originaux du milieu du XIXe siècle conservés au théâtre de Feltre en Italie du Nord, cet article examine les composantes de l’événement théâtral relevant de la scénographie, en croisant des sources de natures diverses, telles que des traités de scénographie, des comptes rendus de périodiques ou de spectateurs, des traités de gestion théâtrale, des documents d’archives théâtrales (inventaires, contrats avec des peintres ou des machinistes, etc.).

Abstract

Theatre sets have the particularity of being designed for the specific context of theatrical performance. Research on scenography is therefore led to consider sets as an integral part of the theatrical event, and take into account the theatrical space, the lighting, the presence of the actors, the machinery and the stagehands, etc. Based on original stage sets from the mid-nineteenth century preserved in the theatre of Feltre in northern Italy, this article examines the components of theatrical events relating to scenography, by cross-referencing sources of various kinds, such as scenographic treatises, reports from periodicals or spectators, treatises on theatrical management, and documents from theatrical archives (inventories, contracts with painters or stagehands, etc.).

L’étude de la scénographie amène le chercheur à examiner un art ayant la particularité d’être élaboré en fonction du contexte spécifique de la représentation théâtrale. Les décors de théâtre sont créés pour être utilisés et perçus durant une représentation théâtrale, sur une scène de théâtre, sous une certaine lumière, s’articulant avec la présence des acteurs et accompagnant la dramaturgie de la pièce représentée. Comme l’observe Martine de Rougemont, la recherche aborde généralement la scénographie à travers le prisme de l’histoire de l’art et tend à « privilégier les réussites décoratives de l’opéra sans tenir compte de l’ensemble du fait théâtral1 ». Il s’agit dès lors de tenter d’appréhender la scénographie dans toute sa complexité, au-delà de sa seule réalisation visuelle, en l’analysant comme partie intégrante de la représentation, du spectacle2.

Les outils virtuels présentent non seulement l’attrait d’offrir la possibilité de reconstituer l’espace architectural d’un théâtre, mais aussi de s’approcher de la nature « performative » de cet espace, en expérimentant justement avec les composantes constitutives du « fait théâtral », pour reprendre l’expression de Rougemont. La plasticité et les possibilités de visualisation qu’offre la modélisation informatique permettent non seulement d’éprouver des hypothèses de recherche, mais ouvrent également la recherche à un champ plus vaste d’applications (jeux vidéo, musées, expositions…). Il est dès lors du ressort du chercheur de se questionner sur les apports de la recherche aux nouvelles réalisations virtuelles ainsi que sur les sources et usages pouvant être pris en considération. Dans le champ de la scénographie, la reconstitution virtuelle invite le chercheur à ne pas s’interroger uniquement sur les questions iconographiques, mais à examiner également les conditions de la représentation théâtrale relatives à la scénographie. Pour ce faire, le chercheur dispose de sources de natures variées, témoignant des pratiques autour des éléments de décor : traités de scénographie, comptes-rendus de périodiques ou de spectateurs, traités de gestion théâtrale, documents issus d’archives théâtrales (inventaires, contrats avec peintres ou machinistes, etc.). Source plus rare, mais fondamentale, les vestiges de décors encore conservés (châssis de coulisses et fonds de scènes, machineries originales, systèmes de lumière, etc.) peuvent également être exploités par le chercheur.

Cet article propose de dégager les aspects constitutifs de l’événement théâtral relatifs à la scénographie en s’appuyant sur un cas d’étude concret : le théâtre de Feltre, en Italie du Nord. Ce théâtre présente la particularité de disposer non seulement de sources d’archive variées (contrats, inventaires, affiches…), mais aussi de conserver des éléments de décor originaux de la première moitié du XIXe siècle3. En partant des différentes composantes matérielles des décors préservés (constitution matérielle, technique de représentation, sujets représentés, technique picturale) nous mettrons en lumière certains enjeux spécifiques liés à la scénographie dans le contexte de la représentation théâtrale, pouvant éventuellement se révéler pertinents pour les nouvelles réalisations virtuelles.

Constitution matérielle et changements à vue

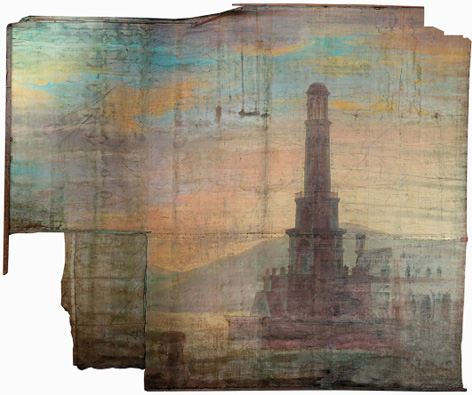

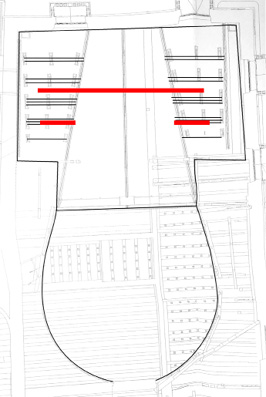

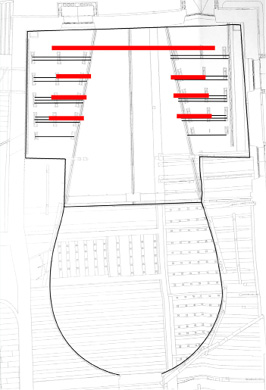

Comme dans la plupart des théâtres à cette époque, les décors de Feltre sont constitués d’un fond de scène ainsi que de plusieurs châssis de coulisse (voir fig. 3.1 et 3.2)4.

Fig. 3.1 Place (« piazza »), châssis de coulisse, milieu du XIXe siècle, 560 × 160 cm. Feltre, Teatro de la Sena. Photographie Archivio Mariangela Mattia, 2018.

Fig. 3.2 Scène de port, fond de scène, milieu du XIXe siècle, 540 × 660 cm. Feltre, Teatro de la Sena. Photographie Archivio Mariangela Mattia, 2018.

Ces différents éléments composent le décor dit « à l’italienne » : à l’arrière de la scène une toile de fond représentant un intérieur ou un paysage est suspendue, sur les côtés de la scène, des séries de châssis de coulisses sont attachés à des mâts eux-mêmes fixés à des chariots situés en dessous de la scène, au-dessus de la scène, d’éventuelles frises sont suspendues afin d’évoquer des plafonds ou des ciels5. Cette manière de composer une scène à partir de toiles peintes permet de réaliser des changements à vue grâce aux machines situées en dessus et en dessous de la scène. Par un système de cordes, de contrepoids et de poulies, les toiles de fond peuvent s’abaisser ou se lever verticalement et les chariots sur lesquels sont fixés les châssis de coulisse peuvent glisser sur les côtés horizontalement6. Ce système de machinerie, utilisé dans la plupart des théâtres en Europe, est le résultat d’un long processus de perfectionnement qui commence au XVIIe siècle et atteint une sorte d’apogée au XIXe siècle7. Ainsi, Arthur Pougin, dans son Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre (1888) le décrit encore comme « l’un des plus beaux effets matériels qui puissent se produire au théâtre […] réellement puissant, parfois enchanteur, et semble toucher au merveilleux8 ».

À Feltre, les attentes des responsables du théâtre envers les décors et la machinerie transparaissent dans un contrat établi avec l’entrepreneur responsable de la rénovation du théâtre en 1804 : « L’orditura del Scenario, ed il Palco del medesimo sarà ridotto nella forma la più moderna, e di più la Tessitura delle Arie sarà fatta in modo, che potranno essere eseguite le trasfigurazioni in maniera decente.[…] cose tutte, che fin ora non vi sono mai state9 ». Même dans un théâtre plus modeste comme celui de Feltre, la scène doit être pourvue d’un système de décors auquel sont associées des qualités de modernité et de performance, imitant les théâtres plus renommés tel la Fenice, à Venise, inauguré quelques années plus tôt et considéré alors comme l’un des plus performants d’Italie10. Pour les commanditaires de Feltre, la possibilité d’opérer des changements à vue dans leur théâtre semble constituer une condition sine qua non pour une scène fonctionnelle. Il faut cependant rester conscient qu’au fil du XIXe siècle, l’esthétique des mises en scène change, avec notamment l’apparition de décors construits, nécessitant d’être montés par les machinistes directement sur scène à rideau fermé. Toutefois, même le public des grandes capitales ne semble pas vouloir renoncer au charme de voir des décors se transformer sous leurs yeux (le Dictionnaire de Pougin précédemment cité en témoigne)11. Ainsi, le changement à vue ne disparaît pas complètement au XIXe siècle, mais les types de changement de décor se diversifient, en fonction des besoins et des exigences de la pièce jouée, des possibilités techniques du lieu théâtral ainsi que des moyens de la troupe.

Dans les faits, un changement à vue réussi est complexe à réaliser. Dans son traité d’architecture publié en 1817, Tommaso Carlo Beccega évoque les difficultés liées à cet effet :

Se generalmente ne’ nostri Teatri le scene di fronte non si facessero ascendere col triviale mezzo di grossi pesi che di tratto in tratto s’intoppano, rallentano e distruggono l’effetto delle mutazioni loro ; se non si facessero discendere a mano con forza proporzionata al peso loro, con attrito strabocchevole, e perfino con disorganizzazione de’ grossi travi ai quali si applicano le funi che le sostengono; se alcune delle nostre scene laterali non fossero poste su carri che scorrono entro canali concavi, i quali se non sono atti a conservare la verticalità loro, aumentano però fuor di misura le frizioni e ne rendono difficile e tardo il movimento ; […] se in somma da tali metodi non risultasse il bisogno di aumentare eccedentemente gl’ inservienti, e con essi la spesa giornaliera, non ne emergesse la inesattezza delle operazioni relative e la conseguente pubblica disapprovazione, io mi sarei ben volontieri dispensato dall’ esponere alcune idee che credo dirette ad ovviare tali inconvenienti12.

Un changement de décor nécessite de nombreuses personnes, un grand savoir-faire et une bonne coordination d’équipe afin de mettre en mouvement des éléments lourds et encombrants. Ces considérations portent notre attention sur la figure du machiniste et son rôle fondamental dans la réussite d’un spectacle, un rôle souvent sous-estimé dont témoignent certains contrats et factures conservés en archive. Ces documents révèlent que la fonction du machiniste s’étend bien au-delà de la seule représentation théâtrale ; outre la manipulation des machines pendant le spectacle, il doit entretenir les décors et les lumières tout au long de l’année (réparer, raccommoder et éventuellement retoucher les décors), ainsi que les machineries du théâtre afin de garantir des mouvements fluides lors des représentations au risque de briser l’illusion13. La réussite d’une scénographie est donc fortement tributaire des personnes qui manipulent les éléments de décor durant l’événement théâtral, et le facteur humain joue un rôle central.

Technique de représentation et plantation sur scène

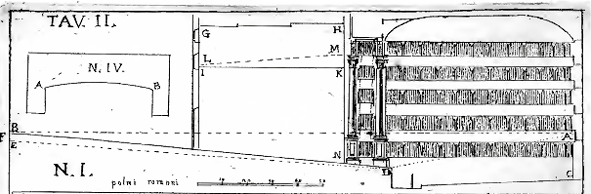

Les différentes toiles de décor composent ensemble un espace fictif cohérent. Pour créer une illusion d’espace à partir de surfaces planes, le peintre utilise des lignes de perspective qu’il calcule en fixant un point de vue et un point de fuite. Pour déterminer ces points et créer la perspective, le peintre prend en considération non seulement la structure et la dimension de la scène, mais aussi celles de la salle des spectateurs, établissant ainsi une relation visuelle entre ces différents espaces14. Dans son traité, Le scene del nuovo Teatro del Verzaro di Perugia, publié en 1785, Baldassare Orsini fixe le point de vue pour les décors à l’entrée du théâtre à la hauteur d’un homme debout (point A sur la fig. 3.3).

Fig. 3.3 « Tavola II », Le scene del nuovo Teatro del Verzaro di Perugia, Baldassarre Orsini, Perugia 1785. © Getty Research Institute, Los Angeles (92-B21614).

Le lien visuel ainsi déterminé entre la scène et la salle induit la notion de « point de vue idéal », constitutif du modèle de théâtre à l’italienne et présent depuis la formation de ce modèle à la Renaissance15. Définissant un emplacement privilégié dans la salle des spectateurs, ce point de vue est réservé aux spectateurs les plus importants, tel que l’expose Nicola Sabbatini dans son traité Pratica di fabricar scene, e machine ne’teatri publié en 1638, dans le chapitre intitulé « Come si debba accomodare il luogo per il Prencipe16 ». Anne Surgers précise :

ce modèle idéal de fiction en perspective renvoie, par effet de reflet, à l’ordre du monde organisé par le prince. Le théâtre à l’italienne exprime une pensée largement développée au Rinascimento, selon laquelle il y a équivalence et correspondance en reflet entre réalité et illusion, entre théâtre et monde17.

La construction centralisée du modèle italien se répand rapidement en Europe, et particulièrement en France où la présence du roi accentue le point focal de l’espace18. Encore à la fin du XVIIIe siècle, Pierre Patte constate la déception constante et inconsciente pour les spectateurs induite par cette technique de représentation :

Une décoration théâtrale ou une perspective, n’a véritablement qu’un seul endroit, un seul lieu, d’où il fasse un effet raisonné, & hors duquel on se saurait guère l’apercevoir que d’une façon défectueuse : l’art ne parviendra jamais à rectifier ce défaut, auquel l’habitude, & encore plus le défaut de réflexions, rendent d’ordinaire insensible19.

Pierre-Henri de Valenciennes observe le même phénomène mais défend l’idée que l’œil du spectateur réajuste lui-même les lignes et se laisse guider par son imagination pour recomposer la scène où qu’il soit placé20.

À cela s’ajoute encore le fait que le peintre doit tenir compte de la présence des acteurs sur scène : comme le souligne le comte Francesco Algarotti, le peintre ne doit pas exagérer avec les raccourcissements au risque de faire apparaître les acteurs comme des géants proportionnellement aux décors qui se trouvent près d’eux21.

Le peintre cherche donc une sorte de compromis délicat et difficile dans la construction des lignes de perspective des décors. Par conséquent, le machiniste responsable du placement des éléments de décor sur scène doit travailler avec précision, en étant attentif au travail de composition spatiale du peintre. La correspondance entre le scénographe Francesco Bagnara et différents théâtres de la province vénitienne révèle la grande attention portée par les peintres au choix du machiniste responsable de placer leurs décors22. Au-delà du fait d’éviter de voir des découvertes, ou de « laisser apparaître les pieds des acteurs en dessous des éléments23 », il s’agit surtout pour le machiniste de garantir l’effet de perspective créé par l’ensemble des éléments une fois positionnés sur le plateau, selon l’idée du peintre. Ceci s’applique particulièrement aux scènes représentant des architectures complexes où la perspective joue un rôle important. Les décors sont donc tributaires de l’espace théâtral dans lequel ils se trouvent : les peintres et les machinistes façonnent la relation des décors avec cet espace en fonction des spectateurs et

des acteurs.

Sujets des décors et « vraisemblance »

Les différents espaces représentés sur les éléments de décor de Feltre constituent les « scènes de répertoire » du théâtre. Ces scènes, conçues pour être réutilisées dans différentes représentations, sont constitutives des innombrables théâtres de province érigés ou rénovés en Italie à cette époque24. Elles forment un répertoire d’une dizaine de scènes relativement constant et établi dans les théâtres de l’actuelle Italie du Nord au XIXe siècle, constitué généralement de scènes de palais, vestibule, cabinet, chambre noble, chambre simple, chambre rustique, place urbaine, forêt, jardin, souterrain, et horizon ou port25.

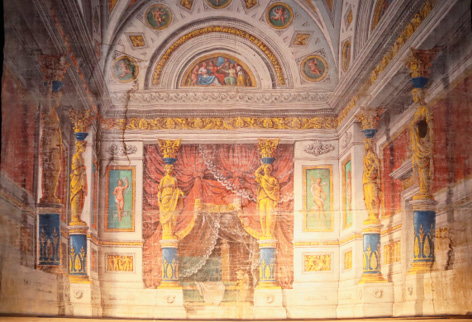

Comme l’observe Mercedes Viale Ferrero, ces scènes au caractère générique illustrent des constantes typologiques, sortes de codes visuels, propres à chaque type d’espace26. Par exemple, la scène de cabinet est généralement ornée d’éléments faisant référence à un lexique décoratif à « l’Antique » (voir fig. 3.4 et 3.5), conférant à l’espace un caractère fastueux. En outre, cette scène est la plupart du temps structurée sur un plan centré, exprimant confinement ou intimité, caractéristiques distinctives d’une scène de cabinet27. Ces conventions visuelles permettent de distinguer les différentes natures de ces espaces fictifs et de marquer leur caractère propre.

Fig. 3.4 Cabinet (« gabinetto »), fond de scène, Romolo Liverani, 1863. Urbania, Teatro Bramante. Photographie Raphaël Bortolotti, 2022.

Fig. 3.5 Cabinet, châssis de coulisse, milieu du XIXe siècle, 560 × 160 cm. Feltre, Teatro de la Sena. Photographie Archivio Mariangela Mattia, 2018.

Il existe un rapport étroit entre les différentes natures de ces espaces et la manière de planter les décors sur scène. Ce rapport est lié à l’usage d’alterner des scènes courtes et des scènes longues durant la représentation : les scènes courtes contiennent un nombre restreint de châssis de coulisse et la toile de fond de scène tombe au milieu de la scène, tandis que les scènes longues peuvent contenir un nombre plus important de châssis sur les côtés et la toile de fond tombe à l’arrière de la scène (voir fig. 3.6 et 3.7).

Fig. 3.6 et 3.7 Exemples de scène courte et de scène longue sur la scène de Feltre.

Grâce à cette différenciation, les machinistes peuvent agir sur les décors d’une scène longue derrière la toile de fond d’une scène courte abaissée, sans être vus par les spectateurs et ainsi sans interrompre le spectacle. Les peintres tirent profit de cette caractéristique scéno-technique et associent la scène représentée avec la configuration de l’espace scénique ; ainsi, les scènes illustrant des espaces exigus, enfermés ou intérieurs (cabinet, chambre, prison) sont généralement courtes, alors que les scènes représentant des espaces d’une certaine ampleur (palais, place, forêt, etc.) sont longues. On observe ainsi une certaine cohérence entre l’espace représenté et la matérialité du décor : l’espace figuré et l’espace physique collaborent à une même impression spatiale sur le spectateur.

Le caractère générique des décors de répertoire répond néanmoins difficilement à l’exigence de vraisemblance et de concordance entre décor et action qui s’établit peu à peu dès la seconde moitié du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle dans le répertoire lyrique, en particulier dans les opere serie et les drames à sujet historique28. Ce nouveau type de répertoire situe l’action dans des lieux et des époques précises, comme par exemple la Babylone antique de l’opéra Nabucco de Giuseppe Verdi, présenté à Feltre à peine trois ans après la première à la Scala, dont les indications scéniques exigent des références visuelles spécifiques auxquelles le caractère générique des scènes de répertoire ne peut satisfaire29.

Pour parer à cette insuffisance, les troupes de passage amènent avec elles des décors adaptés à l’action représentée. Les contrats passés entre théâtres et impresarios témoignent de cette pratique, stipulant usuellement que, pour l’opéra, les décors doivent être « analogues » au sujet de l’œuvre jouée30. Un contrat passé entre l’impresario Fantoni et le théâtre de Trieste, daté de 1814, précise la destination des différents types de décors :

Uso gratuito delle dette decorazioni, attrezzi e mecanismo secondo il spettacolo, che verrà dato ; cioè nelle comedie li soliti telloni di costume, e per le opere con o senza balli, di tutti quei telloni ed attrici che saranno riconosciuti necessari […], coll’obbligo peraltro di rinviare le pittura analoghe allo spettacolo che sarà per dare31.

Il existe donc une distinction très nette entre les différents types de décors utilisés en fonction du genre de répertoire représenté : si pour les opéras, des décors spécifiques, « analogues » sont exigés, les décors de répertoire sont réservés à la comédie, à la prose et aux pièces moins exigeantes en matière de mise en scène.

Dans les faits, les compte-rendus de spectacle témoignent fréquemment des incohérences des décors avec les scènes jouées dues à l’avarice des impresarios. Le scénographe Paolo Landriani se plaint notamment de l’usage de recomposer les décors avec différents morceaux, pour remplir les vides avec des toiles de sujets disparates32.

Parfois, les théâtres profitent de la venue d’une troupe pour faire adapter leurs décors, pour les rénover, ou même pour augmenter leur fonds de décors, comme cela apparaît dans un contrat daté de 1839 entre l’impresaria Carolina Michelessi Marini et le Teatro Sociale di Mantova : « sara obbligata l’impresaria di fare ogni carnevale un scenario nuovo in tela della lunghezza, ed altezza, e qualità di tela delli ivi esistenti con tutto l’occorrrente, compresi li stangoni, impirmitura, e dipintura, il quale resterà di proprietà del teatro33 ».

Le fait que ce contrat précise que le décor doit être réalisé en toile n’est pas anodin. Les contrats avec les impresarios révèlent en effet que les décors des troupes sont généralement peints sur du papier, un matériau bien plus économique que la toile. Les impresarios sont peu enclins à dépenser de grandes sommes pour des éléments éphémères comme les décors. Comme l’observe Carlo Ritorni, « peindre au théâtre signifie peindre [...] en pensant à l’huile du technicien de la lumière et à la bourse de l’impresario34 ». La pression financière exercée sur les troupes itinérantes n’a pas uniquement un impact sur la qualité des matériaux utilisés pour les décors, mais également sur la qualité artistique de ceux-ci. Comme l’observe Daniele Seragnoli, au XIXe siècle, le travail du peintre de théâtre est un objet mercantile, ce qui a inévitablement un impact sur la qualité du produit final35. Il existe donc différents types de décors, non seulement tributaires du répertoire joué, mais réalisés dans des matériaux différents avec une qualité de réalisation variable en fonction des moyens financiers à disposition.

Technique picturale et lumière

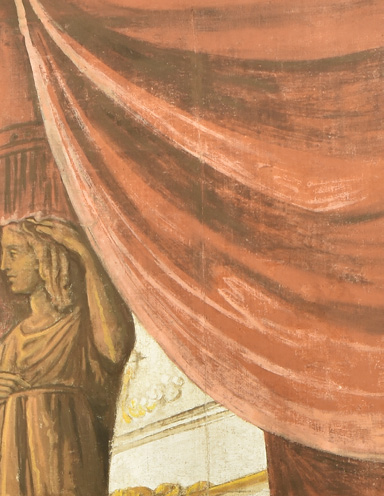

Fig. 3.8 Cabinet (détail), châssis de coulisse, milieu du XIXe siècle, 560 × 160 cm. Feltre, Teatro de la Sena. Photographie Archivio Mariangela Mattia, 2018.

La technique picturale utilisée pour les décors est fortement affectée par l’environnement dans lequel sont perçus les toiles. Comme l’observe Quatremère de Quincy dans son Encyclopédie méthodique : « La dimension des tableaux du théâtre, la nature du jour qu’il reçoivent, la distance du point de vue d’où le spectateur en jouit et plusieurs autres considérations s’opposent aux recherches d’une exécution minutieuse et fondue36 ». Faits pour être vus de loin et surtout sous une certaine lumière, les éléments de décor sont réalisés avec une touche très visible, comme à Feltre (voir fig. 3.8). Cette considération nous mène à l’un des points cruciaux du « fait théâtral », la lumière, car c’est elle qui conditionne la réception des décors par les spectateurs.

Au XIXe siècle, les théâtres sont essentiellement pourvus de lampes à huile de type Argand ou Quinquet. Ces lampes présentent des avantages notables durant les représentations par rapport aux chandelles des siècles précédents : elles protègent des mouvements de flamme et diminuent la fumée37. Ces sources lumineuses sont placées sur une rampe illuminant l’avant-scène, ainsi que sur des mâts à lumière disposés entre les châssis et les frises, éclairant les côtés et les dessus de la scène. La lumière ainsi produite est plutôt uniforme et assez sombre. La salle reste éclairée pendant le spectacle, mais sa luminosité est plus sombre que celle de la scène38.

Les contrats passés entre impresarios et théâtres témoignent de l’importance accordée à l’éclairage de la scène, et sont souvent très détaillés à ce sujet. Certains précisent même parfois le nombre de lumières que l’impresario doit utiliser pour chaque spectacle39. En effet, dans les compte-rendus, il est souvent reproché aux décors de ne pas être assez éclairés ou que les lumières ont été mal positionnées, détruisant l’effet de la peinture40. La qualité des matériaux utilisés pour l’éclairage représente également un enjeu significatif : afin d’éviter de la fumée et des odeurs nauséabondes, certains contrats insistent sur la nécessité d’utiliser une huile d’olive de la meilleure qualité41. Il faut imaginer donc une lumière de couleur très chaude, presque jaune, qui modifie la perception des couleurs peintes, obligeant le peintre à anticiper cet effet lorsqu’il réalise ses décors42.

Il serait toutefois erroné d’imaginer une lumière restant identique durant tout le spectacle. Des effets particuliers sont possibles, comme assombrir la scène grâce à des mécanismes qui abaissent les lumières de la rampe (tels qu’on en trouve encore à Feltre). Il est également possible de changer la couleur de la lumière, grâce à des verres colorés ou des voiles de tissu vert ou bleu pour créer des effets de nuit43.

Les contrats passés avec les impresarios témoignent également d’autres effets fascinants. Ils évoquent l’utilisation de feux de bengale, d’alcool à brûler pour des effets d’embrasement, ou même de pistolets à nitrocellulose (pour des explosions44). Certains matériaux sont combinés avec la lumière pour créer des textures particulières : la toile d’argent est utilisée pour les fontaines, la carte d’or pour la lune et la mousseline pour les nuages45. Certains documents évoquent également les effets de transparence, consistant à placer une lumière derrière une pièce de tissu plus fine intégrée dans la toile de fond de la scène, permettant de faire resplendir une lune ou une lanterne peinte, par exemple, ou alors d’embraser un feu46. L’effet visuel des décors est donc fortement tributaire de la qualité de l’éclairage dont le théâtre est pourvu. Le positionnement des lumières, la couleur et l’intensité des flammes ont un fort impact sur les décors, à quoi s’ajoutent de nombreux effets spéciaux.

L’examen des décors originaux de Feltre nous a permis de mettre en lumière différentes composantes du fait théâtral : la salle, la scène, la machinerie, l’implantation des décors, les machinistes, les peintres, les spectateurs, les acteurs, le répertoire, la lumière et ses effets. Bien que les observations faites relèvent d’un cas d’étude spécifique, elles sont néanmoins liées à des pratiques théâtrales communes aux théâtres européens des XVIIIe et XIXe siècles ayant des implications dépassant le cadre géographique et historique de cet article. Les différentes composantes du fait théâtral nous mènent à appréhender la scénographie non seulement dans sa matérialité, mais également dans sa spatialité et sa performativité. Les pratiques théâtrales liées à ces éléments de décor révèlent également les erreurs, les défauts et les problèmes qui peuvent survenir durant un spectacle. Ainsi, l’idée théorique, idéalisée, du fonctionnement d’une scène de théâtre au XIXe siècle est contrebalancée par la pratique quotidienne, réalité concrète du fait théâtral dont certaines sources d’archives témoignent. La perspective d’une modélisation virtuelle amène donc le chercheur à appréhender des notions très concrètes de matérialité, d’espace et de lumière, autant d’aspects fondamentaux pour l’étude de la scénographie. En mettant en lumière les sources et usages relatifs aux décors, le chercheur met néanmoins le concepteur virtuel face à une certaine ambivalence, entre une vision théorique, idéalisée, et la réalité de la pratique théâtrale, où le facteur humain peut induire d’éventuelles erreurs et ratés, aussi difficiles à simuler que l’émerveillement qui est le propre du spectacle vivant.

1 Martine De Rougemont, La vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Paris, Champion, 2001, p. 142.

2 Voir Joslin McKinney et Helen Iball, « Research Methods in Scenography », dans Helen Nicholson et Baz Kershaw (dir.), Research Methods in Theatre and Performance, Édimbourg, Edinburgh University Press, p. 111–136.

3 Sur le théâtre de Feltre et les décors conservés, voir Raphaël Bortolotti, « Les décors et machines originaux du théâtre de Feltre. Enjeux techniques d’une scène de province dans l’Italie du XIXe siècle », dans Roberto Illiano (dir.), Performing Arts and Technical Issues (Staging and Dramaturgy : Opera and the Performing Arts), vol. 4, Turnhout, Brepols, 2021, p. 235–268.

4 Pierre Sonrel, Traité de scénographie, Paris, Librairie théâtrale, 1984, p. 124.

5 Anne Surgers, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Armand Colin, 2009, p. 86–88.

6 George Izenour, Theater Technology, New York, McGraw-Hill Book Co., 1988, p. 13.

7 Oscar G. Brockett, Margaret Mitchell et Linda Hardberger, Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States, San Antonio, Tobin Theatre Arts Fund, 2010, p. 72–78 ; Izenour, op. cit.

8 Arthur Pougin, Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’y rattachent, Paris, Firmin-Didot, 1885, p. 156.

9 « Les décors et la scène elle-même seront conçus de la manière la plus moderne qui soit, et le montage des ciels sera réalisé de manière à ce que les changements puissent être exécutés de façon décente, […] choses jamais vues dans ce théâtre auparavant » (nous traduisons), Polo Bibliotecario Feltrino Panfilo Castaldi (PBF), Fondo Storico, G VI 90 bis, Per la Rifabbrica e riforma del Teatro di Feltre a norma del Disegno, sive modello esibito, dessunto da quello del pubblico Architetto Sig. Selva, 4 février 1804.

10 Cette appréciation ressort particulièrement du contexte fortement concurrentiel de la création de la Fenice. Voir Franco Mancini, Maria Teresa Muraro et Elena Povoledo, I teatri del Veneto. Venezia: teatri effimeri e nobili imprenditori, vol. 1, t. II, Venise, Corbo e Fiore, 1996, p. 185.

11 Pour les enjeux relatifs aux différents types de changement de décors, et en particulier sur la persistance des changements à vue au XIXe, voir Catherine Join-Diéterle, Les décors de scène de l’opéra de Paris à l’époque romantique, Paris, Picard, 1988, p. 190.

12 « Si, dans nos théâtres, les scènes n’étaient pas généralement montées par le moyen trivial de poids lourds qui, de temps en temps, s’emmêlent, ralentissent et détruisent l'effet de leurs changements; si elles n’étaient pas descendues à la main avec une force proportionnée à leur poids, avec un frottement trop grand, et même avec la désorganisation des grandes poutres auxquelles sont attachées les cordes qui les soutiennent ; si certaines de nos scènes latérales n’étaient pas placées sur des wagons circulant dans des canaux concaves, qui, s’ils ne conservent pas leur verticalité, augmentent leur friction et rendent leur mouvement difficile et tardif ; […] si, en somme, ces méthodes n’entraînaient pas la nécessité d’augmenter excessivement le nombre des préposés, et avec eux la dépense journalière, et si l’inexactitude des opérations en cause et la désapprobation du public qui en résulte ne se manifestaient pas, je me passerais volontiers d’exposer mes idées qui me paraissent propres à palier ces inconvénients. » (nous traduisons), Tommaso Carlo Beccega, Sull’architettura greco-romana applicata alla costruzione del teatro moderno italiano e sulle macchine teatrali, Venise, Alvisopoli, 1817, p. xxxii.

13 De nombreuses factures de machinistes du théâtre d'Udine sont conservées dans l’Archive d’État d'Udine (ASUd). Elles documentent en détail le travail d’entretien des machinistes pendant la première moitié du XIXe siècle. Voir ASUd, Teatro sociale di Udine, Busta 8, Resoconti dal 1822 al 1828. On trouve également quelques factures de machinistes dans les archives de l’impresario Alessandro Lanari conservées à la Bibliothèque nationale centrale (BNC) de Florence, notamment une Memoria che fà il macchinista Daniele Ferretti, alla nobile presidenza del Gran Teatro la Fenice, datée du 9 novembre 1836 (Florence, BNC, Lanari, 29ii,1, 3, c).

14 McKinney et Philip Butterworth, The Cambridge Introduction to Scenography, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 105.

15 Surgers, op. cit., p. 89–92.

16 Nicola Sabbatini, Pratica di fabricar scene, e machine ne’teatri, Ravenne, 1638, p. 55.

17 Surgers, op. cit., p. 109–110.

18 Ibid., p. 156.

19 Pierre Patte, Essai sur l’architecture théâtrale ou De l’ordonnance la plus avantageuse à une salle de spectacles, Paris, Moutard, 1782, p. 25–26. McKinney parle de « scenography operating within a scopic regime based on disembodied deception » (McKinney, « Seeing Scenography », dans Arnold Aronson (dir.), The Routledge Companion to Scenography, Londres, Routledge, 2017, p. 106).

20 Pierre-Henri de Valenciennes, Élémens de perspective pratique à l’usage des artistes, 1799, Paris, p. 305–306.

21 Francesco Algarotti, Saggio sopra l’opera in musica, Livorno, 1763, p. 66–67.

22 Cette attention ressort notamment dans une lettre adressée à la Présidence du théâtre de Cittadella et datée du 6 octobre 1831, « Voglio supporre che per mettere ogni cosa in opera verrà incaricato il macchinista Zanchi », Archivio del Comune di Cittadella : archivio del teatro sociale, Lettera di Francesco Bagnara alla Presidenza del Teatro, publié dans Mancini, Maria Muraro et Povoledo (dir.), I teatri del Veneto. Padova, Rovigo, vol. 3, Venezia, Corbo e Fiore, 1988, p. 236 ; ou encore dans une lettre de recommandation du machiniste Stefano Mastelloni pour le poste de machiniste au théâtre de Fenice adressée à un collaborateur de l’impresario Lanari et datée du 7 octobre 1833 (Florence, BNC, Lanari, 25, 8).

23 Cette anecdote est mentionnée par Stendhal lors de sa visite au théâtre de San Carlo à Naples. Voir Stendhal, Rome, Naples et Florence, Paris, Delaunay, 1826, p. 175.

24 Esteban de Arteaga observe déjà ce phénomène de prolifération de théâtres en Italie à la fin du XVIIIe siècle : « In ogni piccola città, in ogni villaggio si trova inalzato un Teatro. » (Arteaga, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano : dalla sua origine fino al presente, Bologna, Carlo Trenti, 1783, p. 84). Pour une définition du décor de répertoire, voir Povoledo, « Dotazione », dans Silvio D’Amico (dir.), Enciclopedia dello spettacolo, vol. 4, Rome, Le Maschere, 1957, p. 912.

25 Bortolotti, « Provincial Scenography in Nineteenth-Century Italy. The Stock Scenery of Feltre’s Theatre », dans Giulia Brunello et al. (dir.), Feltre’s Teatro Sociale and the Role of Provincial Theatres in Italy and the Habsburg Empire during the Nineteenth Century, Würzburg, Ergon-Verlag, 2023, « Proskenion », vol. 1, p. 331–334.

26 Mercedes Viale Ferrero, « Luogo teatrale e spazio scenico », dans Giorgio Pestelli (dir.), La spettacolarità, Lorenzo Bianconi, « Storia dell’opera italiana », Turin, EDT, vol. 5, 1988, p. 42.

27 Sur la question de l’iconographie des scènes de répertoire, voir Bortolotti, « Iconographie des décors de répertoire au XIXe siècle. Conventions visuelles, artistiques et spatiales » (à paraître).

28 Viale Ferrero, chap. cit., p. 4–7. Voir également Pierre Frantz, L’esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 83–84. Sur le concept de « vraisemblance » des décors, voir Anne Ubersfeld, Les termes clés de l’analyse du théâtre, Paris, Points, 2015, p. 100.

29 L’opéra de Verdi est présenté à Feltre en septembre 1845. Voir Letterarie e Teatrali, 11 octobre 1845, Bazar di Novità Artistiche, no 82, p. 342.

30 À titre d’exemple, dans un contrat daté du 16 janvier 1830 entre l’impresario Feliciano Strepponi et le théâtre de Trieste, on lit : « Gli scenari dell’opera seria […] dovranno essere ben eseguiti analoghi all’argomento ed al carattere delle rappresentazioni. » (Civico Museo Teatrale « Carlo Schmidl », Trieste, Archivio Teatro Verdi, B. 21, Attività artistica).

31 « Libre usage desdits décors, outils et mécanismes selon le spectacle à donner, c'est-à-dire dans les comédies les toiles de coutume habituelles, et pour les opéras avec ou sans danse, toutes les toiles et accessoires qui seront jugés nécessaires, […] avec l’obligation toutefois de renouveler les peintures pour les rendre analogues au spectacle à donner. » (nous traduisons), Civico Museo Teatrale « Carlo Schmidl », Contrato d’Impresa passato tra la Presidenza Teatrale e il Sig. Fantoni, 31 mars 1814, B. 3, Archivio Teatro Verdi, Trieste.

32 « suppliscono tante volte con quinte dipinte d’ogni genere, purchè queste riempiano il vuoto della mancante tela. », Paolo Landriani, « Osservazioni sulle scene teatrali sì antiche che moderne », Giulio Ferrario, Patte et Landriani (dir.), Storia e descrizione de’ principali teatri: antichi e moderni, Milan, 1830, p. 357.

33 « […] l’impresaria est tenue de fabriquer à chaque carnaval un nouveau décor en toile de même longueur, hauteur et qualité que ceux existants, avec tout l’équipement nécessaire, y compris les mâts, la préparation et la peinture, qui restent la propriété du théâtre. » (nous traduisons), ASMn, I. R. Delegazione provinciale e Congregazione provinciale. Gestione del Teatro Sociale di Mantova, Busta 2, Contratto d’appalto con Impresaria Sig.ra Carolina Michelessi Marini, 23 septembre 1839.

34 « E dodici anni dopo viene posto il quesito ‘se in teatro sia meglio dipiger bene o teatralemente’. Cioè secondo il gusto pittorico o con occhio ‘caritatevole verso l’olio e la borsa dell’illuminatore e dell’impresario’ » (nous traduisons), Carlo Ritorni, Annali del teatro della città di Reggio. Istoria critica, Bologna, 1837, p. 41f, cité par Daniele Seragnoli, « La materialità e l’idea. Il tema della scenografia nella riflessione critica di Carlo Ritorni », dans Marinella Pigozzi (dir.), In forma di festa. Apparatori, decoratori, scenografi, impresari in Reggio Emilia dal 1600 al 1857, Reggio Emilia, Grafis, 1985, p. 192.

35 Loc. cit.

36 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, « Décoration », Encyclopédie méthodique, t. II, Paris, Henri Agasse, 1788, p. 192.

37 Cristina Grazioli, Luce e ombra: storia, teorie e pratiche dell’illuminazione teatrale, Rome, Laterza, 2008, p. 63.

38 Gösta M. Bergman, Lighting in the theatre, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1977, p. 202.

39 À titre d’exemple, un contrat entre l’impresario Insavlini et le Teatro Sociale di Mantova liste précisément toutes les sources lumineuses à employer. ASMn, I. R. Delegazione provinciale e Congregazione provinciale, Gestione del Teatro Sociale di Mantova, Busta 1, n. 99, Contratto d’appalto con l’impresario Insalvini, 18 août 1830.

40 Stendhal évoque le cas de Louvois, où il se plaint du fait que les arbres font de l’ombre sur les ciels. Voir Stendhal, Vie de Rossini, Paris, 1854, p. 43.

41 « sarà necessario usando olio d’olivo di perfetta qualità, onde evitare il fumo ed il cattivo odore », Florence, BNC, Lanari, 33,3, Contratto fra l’impresario Lanari e il Teatro Comunale di Bologna, 1828.

42 Antonio Niccolini, Cenno sul corso di studio della R. Scuola di Scenografia, Naples, 1831, dans Mancini, Antonio Capodanno et Marilena de Marchi (dir.), Scenografia napoletana dell’ottocento. Antonio Niccolini e il neoclassico, Naples, Scient. Italiane, 1980, p. 373.

43 Cet effet est évoqué dans un inventaire du théâtre Secondo Onigo de Treviso, dans Mancini, Muraro, Povoledo, I teatri del Veneto. Treviso e la marca trviginia, vol. 4, Venise, Corbo e Fiore, 1994, p. 71.

44 Ces effets sont détaillés dans un contrat entre l’impresario Lanari et le spécialiste en effets pyrotechniques L. Franchi passé en 1847. Florence, BNC, Lanari, 33,3, Contratto fra l’impresario Lanari e L. Franchi, 1847, 16ii, 10, 159–162.

45 Il est fait mention de ces éléments dans différents inventaires et factures d’entretien conservés dans l’archive de l’impresario Lanari à Florence. « N40 fogli carta di oro per la luna […] mussola colorata per allargare la nuvolosa della grotta » (Florence, BNC, Lanari, 33, 11,24, Lavori fatti per il teatro comunale di Bologna, 1837) ; « Lamina argento per la fontana » (Florence, Florence, BNC, Lanari, 33, 9, 15, Carte varie relative al Teatro comunale di Bologna 1836–1837).

46 À titre d’exemple, une facture pour des travaux réalisés dans le théâtre de Bologne mentionne : « tele fine per formare incendi, ossia fuoco trasparente. » (Florence, BNC, Lanari, 33, 11, 24, Lavori fatti per il teatro comunale di Bologna, 1837).