4. Les lieux de spectacle forains de Maurice Vonderbeck et Jeanne Godefroy au tournant du XVIIIe siècle

©2024 Bertrand Porot, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.04

Résumé

Cette étude s’attache à décrire les salles foraines des troupes d’acrobates les plus florissantes et les plus appréciées, comme celle de Maurice Vonderbeck, dit Maurice, et Jeanne Godefroy son épouse. Elle se fonde sur un ensemble de documents d’archives, dont certains sont inédits : ils permettent de mieux connaître l’installation, les dimensions, les décors ou le mobilier de ces salles, dès les années 1680. Elles accueillaient des spectacles d’acrobates ou d’opéras-comiques qui participaient à l’intense vie théâtrale parisienne et qui remportaient une vive adhésion du public.

Abstract

This study describes the fairground theaters of the most successful and popular acrobatic troupes, such as that of Maurice Vonderbeck, known as Maurice, and his wife Jeanne Godefroy. It is based on a series of archives, some of which have never been published before: they provide a better understanding of the installation, dimensions, decor and furniture of these venues, from the 1680s onwards. They hosted acrobats and opéras-comiques, which were part of the intense theatrical life in Paris, and were very popular with the public.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, les historiens des spectacles forains, Claude et François Parfaict, font une description pour le moins sommaire des salles de spectacles forains avant l’apparition de l’opéra-comique : « Une loge était un lieu fermé avec des planches, où l’on dressait des échafaudages pour les spectacles, une corde tendue pour les danseurs et une estrade élevée d’un pied et demi tout au plus pour les sauteurs, mais sans ornements et sans décorations1 ». Cette description ne correspond pas à la réalité et a contribué à donner une image « misérabiliste » des spectacles parisiens et de leurs salles, que ce soit ceux des acrobates ou des marionnettistes, voire celui de l’opéra-comique.

Ce que rapportent les frères Parfaict correspond, en réalité, aux installations foraines les plus ordinaires, celles qui s’installaient dans de nombreuses villes ou foires en France : nombreux sont les artistes qui se contentent d’un espace minimaliste, voire tout simplement de celui de la rue comme le montrent maints documents iconographiques2. Dans cette étude, nous nous attachons à décrire les salles foraines des troupes d’acrobates les plus florissantes et les plus appréciées, comme celle de Maurice Vonderbeck3, dit Maurice, et Jeanne Godefroy. Elle se produisait dans les foires parisiennes qui sont parmi les plus courues, la Foire Saint-Germain en hiver et la Foire Saint-Laurent en été. Il s’agit là en quelques sorte d’une « aristocratie » des acrobates, riche de moyens et d’ambitions : elles se démarque des troupes plus pauvres et plus élémentaires qui se produisaient d’ailleurs aussi dans ces mêmes foires.

Depuis quelques décennies, l’historiographie concernant les salles de spectacles forains s’est renouvelée, contribuant à une meilleure connaissance de leur installation et de leur fonctionnement : la thèse d’Agnès Paul avait apporté de nombreux éléments inédits sur les acrobates, et celle, plus récente, de Paul François sur les marionnettes4. Nous proposons de compléter ces travaux par l’étude des salles de deux forains de premier plan, Maurice et Jeanne Godefroy, grâce à un ensemble de documents d’archives dont certains sont inédits. Ils seront comparés à ceux d’autres troupes, tout aussi florissantes, afin de mieux préciser encore certains points concernant l’installation, les dimensions, le mobilier, etc.

Le couple Maurice et Jeanne Godefroy prospère à une époque charnière où les spectacles d’acrobates connaissent le succès auprès d’un large public, y compris à la cour5. Une fois veuve puis remariée, Jeanne Godefroy prend seule la direction de la troupe, réalisant ainsi plus de trente ans d’exploitation foraine entre 1678 et 1709. Elle se positionne à un moment crucial au tournant du siècle, celui du passage des « jeux6 » d’acrobates aux comédies avec musique et danse, rapidement appelées opéras-comiques.

Un couple d’entrepreneurs : Maurice et Jeanne Godefroy

Maurice Vonderbeck, dit Maurice, est un acrobate né vers 1647 en Allemagne, et arrivé en France en 16707. Il est élève et disciple d’un autre acrobate fameux, Charles Alard. Tous deux s’associent d’ailleurs en 1678 pour représenter un spectacle dans le jeu de paume d’Orléans, rue des Quatre-Vents, en face de la Foire Saint-Germain. Maurice se marie en 1672 avec Jeanne Godefroy, danseuse de corde née vers 1650 : le couple dirige ensemble une troupe de spectacles forains, occupant pour cela des salles et des « loges » (les boutiques) aux deux foires parisiennes de Saint-Germain et Saint-Laurent. Malheureusement, Maurice meurt le 10 février 1694 d’un accident dans sa propre salle, le jeu de paume d’Orléans – et non en 1698 comme l’écrivent par erreur les frères Parfaict8. Sa veuve reprend l’entreprise avec talent et autorité : en 1698, elle signe une convention avec l’Opéra pour exploiter des comédies avec musique et danses, lesquelles comédies sont précédées ou mêlées de danses de corde et d’acrobaties.

En 1698, elle se remarie avec un aristocrate, Charles de Martinengue, qui la soutient dans son entreprise. Celle-ci connaît le succès dû à sa bonne gestion et à ses talents artistiques développés. Elle se retire en 1709, en vendant son affaire à deux bourgeois pour une somme énorme, 45 000 livres, preuve de sa réussite. Elle meurt en 1710.

Les salles occupées par Maurice et Jeanne Godefroy

Les salles occupées par le couple se situent dans les foires de Saint-Germain en hiver et Saint-Laurent en été, ou dans leurs environs. Pour la première, il s’installe dans le jeu de paume d’Orléans, situé en dehors de l’enceinte de la Foire, mais très proche. Il est construit au coin de la rue des Quatre-Vents et de la rue du Cœur-Volant, comme le montre le plan de Turgot de 17359 (voir fig. 4.1, flèche).

Fig. 4.1. Plan Turgot de 1735. La flèche indique le jeu de paume d’Orléans ainsi que la maison des acrobates qui y est accolée.

Il s’agit donc d’une salle en dur, dans un bâtiment de pierre, et non de cabanes ou de loges en bois éphémères. Ce jeu de paume a été utilisé dès 1659 comme salle de théâtre, que les frères Parfaict appellent d’ailleurs « Théâtre de la rue des Quatre-Vents10 ». Elle est occupée en 1678 par Maurice, sa femme et Alard ; des actes notariés montrent ensuite qu’elle l’est sûrement en 1694, date de la mort de Maurice, et en 1696, date de son inventaire après décès. Ce dernier précise que Jeanne Godefroy en est « locataire et l’occupe pendant le temps de la Foire Saint-Germain11 ». Toutefois, au vu de leurs activités, le couple a dû l’investir dès les années 1690. Elle a été exploitée ensuite jusqu’à la retraite de Jeanne Godefroy en 1709, comme en attestent différents actes de 1696, 1704 et 170912.

Selon l’inventaire après décès de Maurice, le jeu de paume comprenait une salle de spectacle, mais aussi une maison de plusieurs pièces, où logeaient les entrepreneurs pendant le cours de la Foire Saint-Germain. Sur le plan cité (voir fig. 4.1), on voit bien une partie aveugle, celle de la salle avec en coin, la maison. Cette dernière, lorsque le jeu de paume fonctionnait, servait d’habitation au « paumier », le maître qui s’occupe du jeu et qui l’enseigne.

Les bâtiments disposent de trois ouvertures, l’une sur la rue Quatre-Vents et deux autres sur celle du Cœur-Volant. La maison comporte quatre pièces, avec une petite cuisine et une cave. Au rez-de-chaussée se situent un « caveau en bas de la montée qui est au début de la rue du Cœur volant13 », une salle basse et dans les étages, la petite cuisine, une petite chambre, « une grande chambre avec un cabinet », une autre « avec un petit bouge » (une garde-robe), le tout carrelé. Il est à noter qu’en 1704, Jeanne Godefroy obtient l’autorisation d’y faire des travaux et de détruire ainsi la cuisine et la chambre du paumier, le tout à ses frais14 : l’état de la maison a donc changé au cours de ces années pour créer une plus grande pièce au premier.

Il est possible que ces aménagements aient pour but de créer des locaux pour la salle de spectacle, comme des loges pour les artistes, un foyer ou une billetterie. On trouve en effet dans la loge d’Octave, avant 1712, un foyer installé dans le billard du jeu de paume et dans une maison adjacente, « le bureau de la recette des parterres et amphithéâtre15 », c’est-à-dire la billetterie. La maison sert sans doute aussi d’entrepôt pour le matériel du couple Vonderbeck : l’inventaire après décès de Maurice y détaille, en effet, tous les costumes et les « ustensiles » pour les spectacles16. On y trouve de plus dans un passage, quinze livres de chandelles et plus de 335 litres de vin !

Les salles de la Foire Saint-Laurent se présentent tout à fait différemment, ne serait-ce qu’en raison de la nature des spectacles qui y sont représentés : le couple donnait non seulement des numéros d’acrobaties et de danses de corde, mais aussi des combats d’animaux : combat de taureaux – il en possédait deux – et sans doute de chiens, ce qui semble populaire dans les foires17. C’est pourquoi il fallait plusieurs salles et d’assez grande dimension.

Dans l’inventaire après décès de Maurice, figure le matériel de trois salles : l’une « où se fait le combat de taureaux et animaux », une autre où « se fait la danse de corde et le ballet, attenant le dit combat », enfin une troisième sans attribution « à côté du dit jeu de corde ».

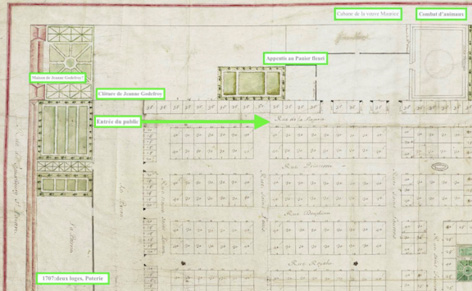

Un plan dressé en 1702 confirme cette installation. Nous y avons indiqué leur emplacement (voir fig. 4.2).

Fig. 4.2. Plan de la Foire Saint-Laurent en 1702 avec les emplacements des salles de Jeanne Godefroy. Plans détaillés de la foire Saint-Laurent, contenant la distribution de l’emplacement des rues et boutiques, levés dans les années 1702, 1722, 1741 et 1743, AN, N III Seine 271 5.

Dans un acte de 1695, on apprend que Jeanne Godefroy a l’intention de louer à compter de Pâques 1699 une maison en forme d’« appentis18 » à l’enseigne du Panier fleuri. Elle possède un jardin attenant et une serre, le tout carrelé : est-ce la même salle sans attribution de l’inventaire après décès ? Elle en renouvelle le bail en 170419. Enfin en 1707, elle loue encore deux loges attenant le grand préau, dans lesquelles se trouvent des ateliers de « potiers de terre20 », nommés « poterie ». Elle a dû les sous-louer à une autre entrepreneuse de spectacles, car un bail au nom de la veuve Damour stipule que cette dernière peut y montrer des « curiosités », consistant en éléphants, chevaux et tigres21 ! De même, cette dernière doit partager la loge avec les artisans potiers. Ce bail révèle donc tout un pan d’activités foraines peu connues jusque-là : des ateliers de poterie et des expositions d’animaux exotiques.

Enfin, toujours dans l’inventaire après décès de Maurice, il est précisé que le couple loue sa maison personnelle aux religieux de Saint-Lazare. Proche de la loge des spectacles, elle possède un jardin qui est fermé par une « clôture », « depuis la maison […] jusqu’au dit jeu de corde22 ». Sur le plan cité (voir fig. 4.2), on voit cette clôture qui empêche le public de passer dans la partie louée par le couple : l’entrée pour les jeux se fait donc en passant par la rue de la Lingerie (flèche verte), privatisant ainsi une partie du préau des spectacles.

Ces lieux, annotés sur le plan, montrent donc l’emprise de Jeanne Godefroy sur cet espace forain nommé « préau », une sorte de grand pré entourant la Foire : tout ou presque, dans les années 1700 est occupé par elle. De plus, elle interdit toute autre implantation de jeux, acrobaties ou opéra-comique dans ce secteur, s’en réservant le quasi monopole.

Dimension des salles

Les dimensions des salles de Maurice et Jeanne Godefroy sont, pour certaines, assez bien documentées. C’est pour le jeu de paume d’Orléans, que nous manquons d’informations précises. La comparaison avec d’autres jeux de paume est toutefois délicate : celui du Béquet, aussi appelé Bel-Air, occupé par Lully lors de la création de l’Académie royale de musique en 1672 comportait une « galerie de cinq pieds couverte de bois de sapin et soutenue par sept poteaux de chêne23 ». Le chiffre de cinq pieds (1,62 m) reste difficile à interpréter : s’agit-il de la largeur ? On peut plutôt comparer la salle du jeu d’Orléans à celle du jeu des Victoires de la Foire Saint-Germain qui fonctionne à la même époque : jusqu’à 20 m de large pour 40 m de long, d’après le plan Jaillot. Paul François, qui donne ces dimensions, remarque qu’elles sont importantes et ont peut-être été exagérées par le graveur24. Mais si on les compare à d’autres salles parisiennes, elles sont du même ordre : la Comédie-Française présente 35,10 m de long sur 17,50 m de large, la Comédie-Italienne, 33,15 m sur 12,68 m25, enfin l’Académie royale de musique, 32 sur 1826 (tableau 1).

TABLEAU 1 : Comparaison des salles foraines avec les théâtres parisiens.

|

Salles foraines |

Jeu des Victoires |

40 m × 20 m |

|

Loge de Jeanne Godefroy, Foire Saint-Laurent |

43 m × 11 m |

|

|

Comédie-Française |

35,10 m × 17,50 m |

|

|

Comédie-Italienne |

33,15 m × 12,68 m |

|

|

32 m × 18 m |

Les salles de la Foire Saint-Laurent viennent encore confirmer ces données. Elles sont en effet mieux documentées : le plan de 1702 nous permet de déduire les dimensions des loges de Jeanne Godefroy. Pour celle des spectacles d’acrobaties, Barry Russell donne 43 m de longueur pour 11 m de largeur, une salle donc très longue et plus étroite au niveau de l’espace scénique27. La salle pour les combats d’animaux, comportant d’ailleurs une piste de 10 m de diamètre, mesure 27 m sur 17 m, elle aussi assez grande. Il est donc possible que les salles foraines soient un peu plus vastes que celles des théâtres. Dans ce cas, la dimension du jeu des Victoires serait assez plausible.

Quant à la hauteur des salles ou des loges, peu nous en est parvenu : au dos d’un plan de la Foire Saint-Laurent de 172528, il est indiqué 8 m pour la cabane du sauteur Colin et 8,50 m pour son jeu d’acrobates, qui prend la place de la salle des combats d’animaux de Jeanne Godefroy29.

Ces dimensions laissent donc supposer de grandes salles, adaptées à des spectacles qui demandent un certain espace de jeu ou de combat. Par comparaison, la loge pour des marionnettes achetée en 1701 par Alexandre Bertrand mesure 9 m sur 9 m, bien adaptée pour ce type de spectacle30.

Installation des salles

Comment étaient installées les salles du couple Maurice et Jeanne Godefroy ? Commençons par l’espace de jeu qui demande une certaine dimension, notamment pour les numéros d’acrobatie. Une miniature de Louis-Nicolas Van Blarenberghe reste un témoignage précieux et dans l’ensemble assez précis (voir fig. 4.3). Même si elle date de la fin des années 1770, elle correspond aux éléments relevés dans les documents d’archives31.

Fig. 4.3. Boîte à priser de J.-E. Blerzy avec miniature de Louis-Nicolas Van Blarenberghe montrant un spectacle de danse de corde, c. 1779. Photographie © Metropolitan Museum, New York.

On y voit, en effet, un numéro de danse de corde assez spectaculaire réalisé sur la corde souple. Elle est solidement amarrée à ses deux bouts, depuis la scène jusqu’à l’amphithéâtre. Ce type d’installation sert également pour les « vols » qui émaillent les numéros et les comédies foraines, comme dans Circé en postures32 donné en 1678 dans la salle du jeu de paume d’Orléans, occupée par Maurice et Alard. Ces derniers passent en effet une convention avec Pierre Cadet, marchand mercier, pour « faire aller les vols, machines et décorations33 ». On lui doit de plus le matériel fourni : « un treuil, une moufle34 servant à des vols, et d’un ustensile de fer blanc imitant le tonnerre35 ». Ce dernier est, en effet, nécessaire dans Circé en postures : dans la seconde partie, « on voit des éclairs, et on entend gronder le tonnerre36 ». Quant au « vols », ils désignent les artistes qui « s’enlèvent promptement en l’air37 » et les chemins de vol, les cordes et les machines nécessaires à ces transports à travers la scène. On en trouve trace dans les premières comédies des forains, comme Circé en postures déjà cité où l’on voit des « monstres voler en l’air ». La figure 4.3 en donne aussi une idée.

De son côté, Octave, acteur et entrepreneur, détaille les installations qu’il a faites dans sa loge, en 1716 : on y trouve un « chemin de vol de l’amphithéâtre jusqu’au théâtre38 ». Pour actionner les vols, des treuils sont nécessaires : il y en a un dans le jeu de paume d’Orléans en 1678 et trois dans la loge d’Octave en 1716. On installe également sur scène des tremplins pour les sauts périlleux, comme dans le jeu de paume du Dauphin en 168539. Enfin des trappes sous le sol de la scène complètent cet arsenal : on les note dans la loge d’Octave en 171640.

Dans le marché avec Pierre Cadet, en 1678, il est mentionné qu’il doit « faire aller » les « décorations », c’est-à-dire les changements de décor41. En effet, les pièces qui sont représentées lors de cette saison nécessitent des décors et leurs changements. Ainsi dans Circé en posture, la pièce s’ouvre sur « la forêt de Circé […] On découvre dans l’enfoncement des jardins à perte de vue42 ». En revanche, dans la deuxième partie, « Le fond du théâtre s’ouvre et laisse voir un Enfer d’où sortent des Démons43 ». Nous avons malheureusement très peu de détails des décors dans les archives, sauf pour certains spectacles de marionnettes : nous renvoyons sur ce point aux travaux d’Agnès Paul44 et aux nôtres sur le spectacle de 172245. Ces décors pour marionnettes sont de la même veine que ceux utilisés dans les comédies foraines, excepté bien sûr leur moindre dimension. Quant à la miniature de Blarenberghe, elle nous présente une scénographie pour danses de corde, composée d’une toile de fond et de cinq coulisses en toile peinte. Ce type d’installation convient parfaitement à un spectacle d’acrobaties, tel qu’il est représenté, mais aussi à celui de l’opéra-comique qui en général lui fait suite, ou encore à celui d’une pantomime.

La partie des spectateurs

En ce qui concerne la partie des spectateurs, la miniature de Blarenberghe dépeint une disposition corroborée par les sources, du moins pour les plus grandes salles telles que celles de Maurice et Jeanne Godefroy. On y trouve des espaces délimités par des cloisons : l’orchestre – toujours présent dans les spectacles d’acrobates –, le petit parquet, enfin le parquet lui-même. Ces deux derniers font partie du parterre : le petit parquet où peuvent être installés des bancs, et le grand où les spectateurs sont pour la plupart debout. Cette installation permettait, en effet, d’éviter les spectateurs sur scène et de proposer en même temps des places qui lui sont proches46.

Sur les côtés sont visibles deux rangs de loges cloisonnées. Mais il manque une partie importante de la salle, car le miniaturiste se place face à la scène et n’a pas pu représenter l’amphithéâtre qui est dans son dos et dans la continuité du parterre.

Nous retrouvons ce type d’organisation dans plusieurs documents d’archives concernant Jeanne Godefroy. Tout d’abord une courte description de la salle du jeu de paume d’Orléans dans un rapport de police : « [nous] avons vu un grand théâtre, accompagné de plusieurs loges à droite et à gauche47 ». Un peu plus précis, l’acte de vente de tous les jeux de Jeanne Godefroy en 1709, détaille la disposition des salles : dans le jeu de paume d’Orléans, on note un « théâtre, loges, balcons, parquet48, amphithéâtre, galerie, machines et décorations ». Et pour la Foire Saint-Laurent, dans la loge des jeux, il s’agit d’un « théâtre, amphithéâtre, galeries, décorations, bâtiments, le tout de bois49 ».

Juste un an après, un rapport de police de 1710 concernant Guillaume Rauly et la propre fille de Jeanne Godefroy, Catherine Baron, nous donne des précisions sur la salle qu’ils occupaient, le jeu de paume du Bel-Air. Sont mentionnées notamment « plusieurs loges, l’une sur l’autre à double rang, un parterre et un amphithéâtre50 ». Nous avons ici une précision intéressante concernant deux étages de loges superposés. Même si ces derniers sont rarement mentionnés, il est fort probable que ce fût la norme dans les grandes salles foraines : c’est le cas chez Octave51 et c’est ce que montre aussi la miniature de Blarenberghe.

Bancs et chaises

Pour l’installation du public, on en trouve trois types : debout, sur des bancs ou sur des chaises. En ce qui concerne le parterre (ou grand parquet), nous ne trouvons pas, dans les documents d’archives, d’indication de bancs dans cet espace. Il est possible qu’il soit le plus souvent debout. En revanche on trouve bancs et chaises pour les amphithéâtres, les loges et même sur la scène – comme à la Comédie-Française. Les bancs comportaient des marchepieds et pouvaient être couverts de toile rouge, comme dans la loge d’Octave en 171652.

Il semble bien que les spectateurs assis sur la scène constituent une pratique dans les théâtres forains. Le rapport de police sur la salle de Rauly et Catherine Baron, précise, en effet, qu’on trouve sur « le théâtre, cinq rangs de formes et de chaises des deux côtés aussi remplis de monde de l’un et l’autre sexe53 ». Il y avait tellement de monde – des hommes étaient aussi présents debout – que l’espace de jeu était très réduit et les comédiens obligés de crier « place au théâtre54 ! ». Les « formes » citées ici sont des bancs sans dossier et garnis d’étoffe ou de tapisserie55.

Toutefois, comme le montre l’iconographie, la présence de spectateurs aussi nombreux ne peut se concevoir pour les jeux d’acrobates, car elle rendait les numéros impossibles voire dangereux. On peut sans doute admettre sur scène quelques privilégiés, mais la majorité des présents sont les acrobates eux-mêmes comme le montre la miniature de Blarenberghe. Cependant il est possible, lors de l’exécution de la comédie chantée, que des bancs soient rapidement installés sur scène.

Des chaises sont mentionnées dans une majorité d’actes notariés56, avec un nombre compris entre soixante et soixante-dix, ce qui pose problème. Il n’est, en effet, pas assez important pour concerner le parterre (qui est debout pour la plupart), et pas non plus pour les amphithéâtres ou les loges. Où étaient-elles installées et pour quel type de public ? Si elles sont sur la scène, soixante chaises de 40 cm de large occuperaient en tout 24 m, ce qui semble important, sauf si bien sûr les artistes se contentent d’un tout petit espace de jeu, ce qui est impossible pour des acrobates.

La miniature de Blarenberghe montre une autre utilisation possible : on y voit, en effet, quelques chaises occupées par des spectateurs des hautes classes, reconnaissables à leurs luxueux vêtements. Ils préfèrent voir le spectacle assis, soit sur des chaises soit sur des bancs.

Même si nous n’en avons pas la confirmation dans les sources, il est tout à fait possible, lors des numéros d’acrobates, ou même pour les opéras-comiques, d’installer quelques chaises au parterre, voire quelques bancs pour certains spectateurs. Jan Clarke a d’ailleurs noté qu’à l’Hôtel du Marais et à l’Hôtel de Bourgogne, à la même époque, des bancs au parterre, en dessous des loges latérales, étaient mis à la disposition des spectateurs57. De même, des factures de réparation de chaises existent pour le Palais Royal et le Guénégaud, sans que l’on sache si elles figuraient au parterre, au café ou dans les loges58. Il est donc nécessaire de nuancer quelque peu l’affirmation du parterre debout dans les spectacles d’acrobates ou d’opéra-comique : dans l’état des connaissances, il est tout à fait plausible qu’une partie du parterre soit assis sur des chaises ou des bancs, notamment les plus privilégiés socialement.

Le décor de la salle

Bien des sources consultées mentionnent la décoration des salles – à ne pas confondre avec celles de la scène –, manifestant un certain raffinement dans leur conception. Malheureusement, elles ne détaillent que très rarement leur nature. L’acte déjà cité, concernant les améliorations qu’a apportées Octave à la loge qu’il loue en 1716, nous permet toutefois de nous en faire une idée59. Les peintures sont faites à la détrempe : il s’agit d’une technique où les pigments sont broyés à l’eau puis délayés au moment de la peinture avec des colles solubles dans l’eau (colle de peau). C’est la technique la plus ancienne, celle des fresques et des intérieurs : elle permet une grande finesse, mais sèche rapidement et ne permet pas les repentirs.

Les couleurs privilégiées sont le jaune et le blanc pour le soubassement des loges et ceux de l’amphithéâtre, et le bleu pour les loges : « vingt-deux panneaux d’ornements sur les plafonds et cloisons des loges en couleur bleu ». La « couleur de marbre du Languedoc » (rouge rosé veiné de blanc) pour l’appui des balustrades ainsi que pour « les deux dessous et limons60 des rampes descendant au théâtre ». Enfin l’« or d’Allemagne », un alliage de différents métaux imitant l’or61, vient ajouter de la lumière : il est posé sur les balustres et les barreaux du pourtour du jeu qui sont au nombre de deux cent soixante-huit. Ils sont « dorés sur les deux faces ». Les cloisons séparant le parterre sont peintes de blanc en détrempe. Dans l’ensemble donc, des couleurs plutôt claires rehaussées d’éléments dorés.

***

Les documents présentés permettent donc de mieux connaître les installations des salles foraines, dès les années 1680 : elles sont en dur comme pour les jeux de paume proches de la foire, ou bien en bois, spacieuses et bien installées – et non des loges de planches « sans ornements ». Elles ne se trouvent pas toujours dans l’enceinte même des foires, mais soit à l’extérieur, soit dans le « préau », qui désigne une sorte de grand « pré » entourant la foire. Elles sont de vaste dimension et longues en général d’une quarantaine de mètres. Dès les années 1670, elles comprennent une installation proche de celle des théâtres parisiens avec une scène, un orchestre, un parterre, un parquet, un amphithéâtre, deux rangs de loges et une billetterie. Des bancs et des chaises pouvaient apporter un meilleur confort, notamment au parterre. Enfin, leur décor peint est raffiné, fondé sur des couleurs claires avec des éléments dorés.

Mais – et nous insistons encore sur ce point –, les sources rassemblées concernent surtout les salles des troupes les plus prestigieuses et les plus riches, qu’elles soient dédiées aux acrobates ou à l’opéra-comique naissant. Ce type de spectacle fait d’ailleurs partie de ceux qui comptent aux XVIIe et XVIIIe siècles, à l’instar du Théâtre-Français, de la Comédie-Italienne ou de l’Opéra. C’est pourquoi la recherche en archives s’avère de toute importance car elle nous livre des informations de première main sur les installations, les décors, les dimensions des salles foraines, des éléments qui méritent encore d’être investigués. Elle permet également de croiser ces sources primaires avec l’iconographie et de montrer en quoi cette dernière est finalement assez fidèle à la réalité théâtrale, apportant ainsi un complément d’informations extrêmement précieux. Il reste toutefois bien des domaines à explorer, notamment pour les décors, la place du public, les espaces annexes comme la billetterie, le café… De même, il semble bien que l’apparition de l’opéra-comique a fait évoluer l’installation des salles d’abord dédiées aux spectacles d’acrobatie : ce point reste encore obscur et mérite sûrement un nouveau chantier de recherches. Toutefois, les éléments déjà rassemblés permettent déjà de mieux connaître les salles foraines qui participaient à l’intense vie théâtrale parisienne, et dont les spectacles remportaient une vive adhésion du public.

1 Claude et François Parfaict, Mémoires pour servir à l’histoire des spectacles de la foire par un acteur forain, Paris, Briasson, 1743, t. I, p. 3.

2 Voir par exemple : Noël Cochin, dit le Jeune, 1658, La foire de Guibray en Normandie, estampe, BnF, départements des Arts du spectacle, FOL-ICO CIR-16, disponible sur Gallica ; Léonard Defrance, The Rope Dance, Metropolitan Museum, New York, fin XVIIIe siècle.

3 Parmi toutes les variantes du nom de Maurice Vonderbeck, nous adoptons cette graphie car c’est celle qui apparaît lorsqu’il signe dans les actes que nous avons retrouvés. Il le fait sous la forme « Von der Beck », que nous avons simplifiée.

4 Agnès Paul, Les Théâtres des foires Saint-Germain et Saint-Laurent dans la première moitié du XVIIIe siècle (1697–1762), thèse de doctorat sous la dir. de Daniel Roche, École des Chartes, 1983 ; Paul François, Outils de réalité virtuelle pour l’histoire et l’archéologie. Recherche, diffusion, médiation : le cas des théâtres de la Foire Saint-Germain. Thèse de doctorat sous la dir. de Florent Laroche et Françoise Rubellin, École Centrale de Nantes, 2021, https://theses.hal.science/tel-03351927 (consulté le 6 juin 2023). Voir aussi : Anastasia Sakhnovskaïa-Pankeeva, La Naissance des théâtres de la Foire : influence des Italiens et constitution d’un répertoire, thèse de doctorat sous la dir. de Rubellin, université de Nantes, 2013,

http://cethefi.org/theses.htm (consulté le 6 juin 2023) ; Bertrand Porot , « La réussite d’un couple forain : Maurice et Jeanne Godefroy (1672–1694) », dans Pauline Beaucé, Bertrand Porot et Cyril Triolaire (dir.), Spectacles et artistes forains (XVIIe–XIXe siècles). Identités, espaces et circulations, Reims, EPURE, 2024 (à paraître). Sites : https://cesar.huma-num.fr/cesar2/ (consulté le 6 juin 2023) ;

http://cethefi.org/, https://www.theatrales.uqam.ca/foires/mss_mc_cxii.html (consulté le 6 juin 2023) ; https://www.theatrales.uqam.ca/foires/mss_mc_cxii.html (consulté le 6 juin 2023).5 Voir notre article « Les ‘jeux’ des foires au XVIIIe siècle : les spectacles d’acrobates », dans Roberto Illiano (dir.), Performing Arts and Technical Issues, Turnhout, Brépols 2021, p. 17–57.

6 Ce terme désigne à l’époque les spectacles d’acrobates, les troupes mais aussi les salles où ils avaient lieu.

7 Sur Maurice et Jeanne Godefroy, voir nos articles, supra.

8 C. et F. Parfaict, op. cit., t. I, p. 18.

9 Après le percement de la rue du Coeur-Volant, on y construisit une maison qui faisait le coin oriental de cette rue et qui continua à renfermer un jeu de paume, lequel se nommait jeu de paume d’Orléans (1628–1690) et s’étendit sur la maison suivante. (Adolphe Berty, Topographie Historique du Vieux Paris, 1876, p. 333).

10 C. et F. Parfaict, Quentin d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, Paris, Lambert, 1756, vol. 2,

p. 361.11 Archives Nationales (AN), MC/ET/LXIX/162, Inventaire après décès de Maurice Vonderbeck,

6 février 1696. Ces actes permettent de remonter la date d’occupation du jeu de paume d’Orléans : dans sa thèse, François (op. cit., p. 183) supposait que la veuve Maurice l’occupait seulement en 1698, ce qui est contredit par les documents d’archives.12 AN, MC/ET/LXIX/162, inventaire après décès de Maurice Vonderbeck, 6 février 1696 ; ET/LXIX/194, Bail 8, mars 1704 ; ET/XLV/321, Vente à Levesque et Desguerrois, 22 octobre 1709.

13 AN, ET/XLV/321, Vente à Levesque et Desguerrois, 22 octobre 1709. Les citations suivantes proviennent de ce document.

14 AN, ET/LXIX/194, Bail, 8 mars 1704.

15 Archives de la Comédie-Française, PV du 6 fév 1712 dans la loge d’Octave, cité dans Paul, op. cit.,

p. 217.16 AN, MC/ET/LXIX/162, Inventaire après décès de Maurice, 6 février 1696.

17 L’inventaire après décès de Maurice stipule « combats de taureaux et animaux ». Dans un bail accordé à la veuve Damour pour des loges à la Foire St Germain, on trouve spécifié l’interdiction de « combats de chiens, de taureaux », AN, ET/LXIX/206, Bail veuve Damour, 14 avril 1707.

18 Selon Antoine Furetière (Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam, Arnout et Reiner Leers, 1690), « Appentis » désigne un « toit qui est appliqué contre un mur ». Il doit donc s’agir d’une maison accolée à la loge de Jeanne Godefroy ou au bâtiment en face.

19 AN, ET/LXIX/194, Bail, 8 mars 1704.

20 AN, ET/LXIX/206, Bail veuve Damour, 14 avril 1707. Selon Furetière, « Poterie », op. cit., les potiers de terre se spécialisent dans les « pots de terre vernissée ».

21 AN, ET/LXIX/206, Bail veuve Damour, 14 avril 1707.

22 AN, MC/ET/LXIX/162, Inventaire après décès de Maurice, 6 février 1696.

23 Jérôme de La Gorce, Carlo Vigarani, intendant des plaisirs de Louis XIV, Paris, Perrin et château de Versailles, 2005, p. 124.

24 François, op. cit., p. 187.

25 Henri Lagrave, Le théâtre et son public, Paris, Klincksieck, 1972, p. 87.

26 Nicole Lallement « Salles de l’ARM », dans Sylvie Bouissou, Pascal Denécheau et France Marchal-Ninosque (dir.), Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (1669–1791), Paris, Garnier, 2020, t. IV, p. 564.

27 Barry Russell, « Théâtres », https://www.theatrales.uqam.ca/foires/mss_mc_cxii.html (consulté le 6 juin 2023).

28 AN, N III Seine 291. Voir aussi Russell, art. cit. Il n’est pas indiqué de cabane du sauteur Colin.

29 Le plan indique aussi la superficie en toises : 111,8 toises, ce qui donne 216,80 m. Mais ce n’est pas une mesure de surface.

30 François, op. cit., p. 191.

31 Pour la datation, voir François, op. cit., p. 213–214.

32 Circé en postures, Paris, s. n., 1678, « l’on voit des monstres ramper sur terre et voler en l’air », p. 13.

33 AN, ET/LVIII/141, Marché Pierre Cadet, Maurice et Charles Allard, 8 mars 1678. Voir aussi Paul, op. cit., p. 50.

34 Furetière, op. cit. : « qui se dit en mécanique de plusieurs poulies qui se meuvent dans une pièce de bois, pour multiplier les forces mouvantes.

35 AN, ET/LVIII/141, Marché Pierre Cadet, Maurice et Charles Allard, 8 mars 1678.

36 Circé en postures, op. cit., p. 12.

37 Furetière, « Vol », op. cit., s. p.

38 AN, MC/XXXVIII/152, Procès-verbal, 8 juillet 1716.

39 AN, ET/LXX/181, 31 janvier 1685, voir Sakhnovskaïa-Pankeeva, op. cit., p. 150,

40 AN, MC/XXXVIII/152, Procès-verbal, 8 juillet 1716.

41 AN, ET/LVIII/141, Marché Pierre Cadet, Maurice et Charles Allard, 8 mars 1678.

42 Circé en postures, op. cit., Première partie, p. 1.

43 Ibid., p. 13

44 Paul, op. cit., p. 207.

45 « L’organisation d’un spectacle de marionnettes en 1722 : à propos d’un fonds méconnu de Fuzelier », dans Beaucé et Rubellin (dir.), Parodier l’opéra : pratiques, formes et enjeux, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2015, p. 127–153.

46 Voir le plan dans notre article (« L’organisation d’un spectacle de marionnettes en 1722 : à propos d’un fonds méconnu de Fuzelier », art. cit., p. 127–153) ainsi que Michèle Sajous D’Oria, Bleu et or, la scène et la salle en France au temps des Lumières, 1748–1807, p. 127 pour une période plus tardive.

47 Émile Campardon, Les Spectacles de la Foire depuis 1595 jusqu’à 1791, Paris, Berger-Levrault, 1877, t. II, p. 116.

48 Il n’est pas fait mention de parterre comme dans beaucoup d’actes notariés qui indiquent souvent le parquet pour le parterre.

49 AN, ET/XLV/321, Vente à Levesque et Desguerrois, 22 octobre 1709.

50 Campardon, op. cit., t. II, p. 301.

51 AN, ET/XXXVIII/152/, Procès verbal, 8 juillet 1716.

52 Ibid.

53 Campardon, op. cit, t. II, p. 301.

54 Ibid.

55 Furetière, « Formes », op. cit.

56 Voir par exemple l’inventaire après décès de Maurice : AN, MC/ET/LXIX/162, 6 février 1696.

57 Jan Clarke, The Guénégaud Theatre in Paris (1673–1680). Volume One : Founding, Design and Production, Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1998, p. 76.

58 Nous remercions Clarke pour ces précisions et pour la communication de ses recherches.

59 AN, MC/XXXVIII/152, Procès-verbal, 8 juillet 1716. Les citations qui suivent proviennent de ce document.

60 Furetière, « Limon », op. cit. : « En termes de charpenterie est la pièce de bois qui sert à porter les marches d’un escalier qui fait la rampe sur laquelle posent les balustres ».

61 Id., « or d’Allemagne : du bas or qui n’est point au titre des monnaies ordinaires et qui a beaucoup d’alliage, qui n’est pas pur ».