5. Brève de méthodologie :

Une « rétro-architecture » pour l’histoire des spectacles : l’exemple de VESPACE

©2024 Paul François, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.05

Résumé

Restituer un théâtre disparu du XVIIIe siècle impose de s’intéresser à des sources de nature différente. Pour le projet VESPACE (Virtual Early Modern Spectacles and Publics, Active and Collaborative Environnement), nous avons développé une méthodologie permettant de tirer partie au mieux de la spécificité de ces documents et de la technologie d’immersion en réalité virtuelle : la rétro-architecture. Elle consiste à reproduire non seulement l’environnement tel qu’il est représenté dans les sources graphiques ou décrit dans des sources littéraires, mais également – c’est la spécificité de cette méthode – à restituer un espace compatible avec les usages attestés et décrits dans une multitude de sources. La rétro-architecture a été appliquée pour VESPACE à un théâtre de marionnettes à la Foire Saint-Germain, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et on la suit ici grâce à cinq images clés.

Abstract

Restoring a lost eighteenth-century theater requires the examination of a variety of sources. For the VESPACE (Virtual Early Modern Spectacles and Publics, Active and Collaborative Environnement) project, we have developed a methodology that takes full advantage of the specific nature of these documents and of virtual reality immersion technology: retro-architecture. This involves not only reproducing an environment as depicted in graphic or literary sources, but also – and this is specific to this method – restoring a space compatible with the attested uses described in a multitude of sources. Retro-architecture was applied for VESPACE to a puppet theater at the Foire Saint-Germain in the second half of the eighteenth century. In this chapter, this method is summarized in five key images.

Le projet VESPACE1 (Virtual Early Modern Spectacles and Publics, Active and Collaborative Environment), visant à reproduire une soirée théâtrale à la Foire Saint-Germain au XVIIIe siècle, a posé dès son commencement le problème des sources capables de permettre une restitution fidèle et historiquement renseignée des lieux de spectacles forains du siècle des Lumières. Il n’existe de fait aucun vestige archéologique permettant d’appuyer une modélisation alors que des sources historiques diverses (descriptions, peintures ou croquis, ainsi qu’une part importante du répertoire qui y était joué) apportent une multitude d’éclairages sur ces lieux. Ces sources font la part belle à l’usage de ces lieux, qu’elles les décrivent ou les montrent, qu’elles racontent des anecdotes ou qu’elles fournissent les textes qui y furent joués.

De la même manière que la rétro-ingénierie cherche à trouver un système qui reproduise fidèlement le fonctionnement d’un objet, le projet VESPACE s’est appuyé sur le concept de « rétro-architecture » pour restituer un espace qui puisse produire les mêmes anecdotes, les mêmes descriptions et dans lequel on puisse jouer les mêmes pièces. La rétro-architecture est un processus en cinq étapes qui se répètent jusqu’à ce que la modélisation ait atteint un niveau de robustesse suffisant : collecte de documents, contextualisation, recoupement et analyse, modélisation et visite virtuelle.

Imaginée dès l’origine du projet comme un moyen efficace de recherche et de médiation auprès du grand public, la visite virtuelle (par le biais d’un casque de réalité virtuelle ou d’autres dispositifs) s’est révélée être un outil indispensable de la rétro-architecture. En permettant à plusieurs spécialistes de s’immerger dans un modèle tridimensionnel – et donc dans le cas de VESPACE de revivre l’expérience que vécurent les spectateurs ou acteurs du XVIIIe siècle – il convoque le ressenti des chercheurs d’une manière différente, suscitant de nouvelles questions, des commentaires et des postures physiques qui sont autant de nouveaux points d’entrée dans un sujet. Pour le grand public, l’immersion dans une restitution historiquement renseignée et conçue avec des objectifs scientifiques permet de découvrir avec confiance un environnement virtuel convaincant qui s’appuie sur l’état de l’art de la connaissance d’une thématique donnée.

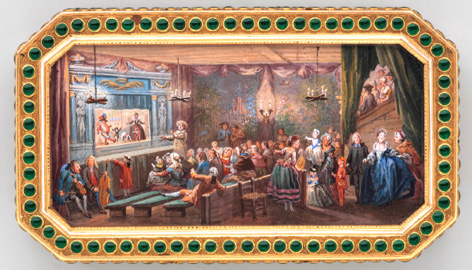

Le cas d’étude principal du projet VESPACE est un théâtre de marionnettes représenté sur une miniature peinte par Louis-Nicolas Van Blarenberghe et qui aurait été en activité à la Foire Saint-Germain à Paris dans les années 1760. L’analyse de cette miniature a permis la réalisation d’une première maquette tridimensionnelle dans laquelle les experts du projet ont été immergés grâce à un casque de réalité virtuelle. En confrontant la connaissance de ces experts à une interprétation de la documentation, l’immersion a permis de faire évoluer très sensiblement la maquette vers un objet témoin de l’état de l’art de nos connaissances sur les théâtres de marionnettes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le système développé par notre équipe permet également l’affichage de cette documentation en réalité virtuelle, si bien que l’utilisateur peut mieux appréhender la différence entre l’objet virtuel représenté et les sources. In fine, cet objet peut prendre d’autres formes qui offrent la possibilité d’accueillir tout un public et faire de ce théâtre virtuel un lieu de spectacle réel.

Fig. 5.1. Boîte à priser de J.-E. Blerzy avec miniature de L.-N. Van Blarenberghe, conservée au Metropolitan Museum de New York. La boîte est datée de 1778 ou 1779, tandis que la miniature elle-même peut être datée des années 1760. Photographie Metropolitan Museum, New York, domaine public.

La miniature représente l’intérieur d’un théâtre de marionnettes à la Foire Saint-Germain sur un support d’une dimension de 3 cm par 6 cm. Pourtant, le trait est suffisamment précis pour distinguer les tringles qui soutiennent les comédiens de bois. Tous les détails sont présents, ce qui a fait de cette représentation un point de départ essentiel pour la modélisation d’une restitution de théâtre pour VESPACE : depuis la morphologie de l’espace jusqu’aux usages du lieu avec des représentations d’interactions sociales (scène de l’entrée à droite, des musiciens à gauche, etc.) en passant par l’ambiance lumineuse (et presque sonore !). Un piège est néanmoins présent : Blarenberghe a profondément joué avec les règles de la perspective pour pouvoir représenter l’intégralité de cet espace, de sorte que l’étude de cette miniature laisse de nombreuses questions en suspens sur la morphologie réelle du lieu. Quelle était la forme de l’entrée ? Comment circulait-on entre les bancs ? Combien y avait-il de rangs dans l’amphithéâtre ? C’est la modélisation de différentes hypothèses et la confrontation de celles-ci avec les experts qui a permis d’avancer sur le sujet et de proposer une restitution solide.

Fig. 5.2. Restitution tridimensionnelle de la salle de spectacle de marionnettes à l’issue du processus de rétro-architecture. Photographie © Paul François.

La comparaison de cette image avec la miniature de Blarenberghe permet de mesurer la différence entre la représentation artistique – bien que semblant réaliste – du peintre et l’interprétation scientifique et historique de celle-ci. L’éclairage est ainsi beaucoup plus faible : la simulation numérique des chandelles représentées par le miniaturiste produit une lumière peu importante, ce qu’attestent par ailleurs les descriptions de l’ambiance des salles de spectacle au XVIIIe siècle. Quant à l’espace lui-même, il paraît moins grand : les déformations de la perspective de Blarenberghe ont été corrigées dans cette représentation, ce qui lui restitue ce que nous croyons être ses proportions originales. Certains éléments, comme le décor peint sur le mur de gauche, sont totalement absents de la miniature. Grâce à la lecture attentive de la miniature montrant un décor de chinoiserie et à d’autres références concernant ce type de représentations, nous avons pu proposer le pendant caché à gauche.

Fig. 5.3. Séance d’immersion en réalité virtuelle d’un expert dans un des premiers modèles tridimensionnels avec un casque HTC Vive. Photographie © François.

Très tôt, l’utilisation de la réalité virtuelle permet de confronter le modèle produit à l’expérience acquise par les experts du projet. Il s’agit, par l’expérience sensible, de créer des liens entre l’espace représenté et des situations vécues, apprises ou lues. Ce sont autant de points de départ pour de nouvelles recherches documentaires ou pour des modifications de la forme et de la représentation de l’espace. Dans l’architecture en général, et dans une salle de spectacle en particulier, c’est l’expérience de l’espace qui permet de juger de ses qualités. Les questions des points de vue et de la circulation sont essentielles dans un théâtre, et pouvoir les expérimenter virtuellement est un atout pour juger de la qualité de la restitution. Dans une salle de cette dimension par exemple, une circulation centrale entre les bancs, suggérée par la miniature de Blarenberghe, prive les spectateurs des meilleures places. Pour le chercheur, il est également possible de comparer la réception d’un spectacle, tant du point de vue visuel que du point de vue auditif, depuis le premier rang et depuis le dernier rang au fond de la salle.

Fig. 5.4. Affichage des sources et références utilisées pour la création de la maquette virtuelle lors de l’immersion, depuis les coulisses du théâtre de marionnettes. Photographie © François.

Cette vue des coulisses montre le système PROUVÉ2 d’affichage des sources et des informations de la maquette en réalité virtuelle. Dans cette image, il renseigne l’utilisateur sur les sources utilisées pour la modélisation des éclairages de la scène. En effet, pour des raisons évidentes, ces éclairages n’étant pas visibles sur la miniature de Blarenberghe, leur modélisation a nécessité d’autres sources, comme l’étude du Théâtre de la Reine à Versailles dont les éclairages d’époque sont conservés. De même, l’ensemble du castelet, c’est à dire la structure permettant au marionnettiste de jouer, a été modélisé en utilisant à la fois l’expertise de marionnettistes (Jean-Philippe Desrousseaux, Alban Thierry) et des sources d’époque.

Le système PROUVÉ permet de maintenir le lien entre l’expérience virtuelle, profondément sensorielle et ludique, et la rigueur scientifique qui a prévalu à la construction de la maquette. Il agit comme la transposition en réalité virtuelle du système de notes de bas de page d’un article scientifique : en interagissant avec un élément de la scène virtuelle, l’utilisateur peut accéder aux sources qui ont permis sa réalisation et donc mieux comprendre les hypothèses qui sous-tendent la restitution. En outre, cette interface vient répondre à une des principales critiques de la restitution immersive qui est parfois cantonnée à un rôle ludique plutôt qu’à celui d’un outil de recherche et de diffusion scientifique.

Fig. 5.5 Immersion de spectateurs en réalité mixte lors de la Nuit Blanche des Chercheurs 2020 à Nantes, vue depuis la régie en fond de salle, dont on distingue la silhouette des spectateurs. Photographie © François.

La réalité virtuelle impose souvent une expérience solitaire de l’espace mais le théâtre est un lieu de sociabilité, a fortiori au XVIIIe siècle. Dans cette expérimentation, un groupe de vingt spectateurs est placé au milieu de trois écrans géants sur lesquels sont projetés les trois faces du théâtre de marionnettes. Ils peuvent donc faire l’expérience de l’espace dans ses proportions réelles, s’y déplacer librement et suivre un court spectacle réalisé spécifiquement par Desrousseaux à partir d’un texte original de 1737 par Denis Carolet, édité par Françoise Rubellin : Polichinelle censeur des théâtres3. Surtout, l’ensemble des spectateurs fait public, ce qui permet aussi la transmission d’émotions lors de cette expérience.

En préambule à ce spectacle, les spectateurs font l’expérience de la construction autour d’eux de ce théâtre de marionnettes en plusieurs étapes, depuis la structure en bois jusqu’à la pose du décor de scène. Ces étapes sont autant de points d’accroche pour discuter des sources et du processus de restitution.

La boucle de la rétro-architecture est ainsi bouclée : il est possible de transmettre à des spectateurs d’aujourd’hui des conditions et émotions proches de celles qui étaient produites dans le théâtre de marionnettes représenté par Blarenberghe.

1 Le projet VESPACE (https://vespace.cs.uno.edu/fr/) a été créé par Nantes Université (Françoise Rubellin, LAMO-CETHEFI et Florent Laroche, LS2N UMR 6004) et la Louisiana State University (Jeffrey Leichman).

2 Paul François, Outils de Réalité Virtuelle pour l‘histoire et l’archéologie, thèse de doctorat sous la dir. de Rubellin et Laroche, université de Nantes, 2020.

3 Rubellin, Marionnettes du XVIIIe siècle. Anthologie de textes rares, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2022, p. 245.