6. Étudier les wauxhalls parisiens (1766–1798) : la quête d’éléments connexes

©2024 Magaly Piquart-Vesperini, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.06

Résumé

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les wauxhalls, salles de bal semi-éphémères, apparaissent à Paris, issus d’un transfert culturel. Ces nouveaux lieux de loisirs sont importés par des artificiers qui tentent d’adapter au goût parisien les pleasure gardens londoniens éponymes. Leur durée d’existence relativement courte, environ une dizaine d’années, laisse au chercheur peu de sources pour les étudier. En fonction de leurs commanditaires, qu’ils soient artificiers-entrepreneurs, hommes de spectacle ou grands du royaume, le traitement de leurs archives est assez inégal. L’étude de ces sources primaires prend alors des formes variées, allant du traditionnel dépouillement de fonds d’archives à la lecture de périodiques, d’almanachs ou tout autre document issu de la littérature contemporaine faisant mention de ces édifices. Nous proposons de donner ici un aperçu des sources utilisées pour l’étude des wauxhalls parisiens, enrichissant les sources visuelles exploitées en histoire de l’art. Cela nous permet d’étudier l’histoire matérielle de ces édifices et ainsi de tenter de reconstituer ces architectures disparues.

Abstract

During the second part of the eighteenth century, wauxhalls, semi-ephemeral ballrooms, began to be built in Paris. These venues generally remained in business for around ten years, which explains the paucity of resources available to researchers. The diversity of wauxhall owners, who included pyrotechnicians, theatre professionals or even the kingdom’s upper nobility, is another reason why archives on these buildings are of widely divergent quality. In order to study wauxhalls, researchers must draw on primary sources that come in different forms, ranging from traditional archival collections to contemporary periodicals, almanacs and other literary sources touching on these structures. This article presents an overview of the kinds of sources used in this research, enriching the visual resources traditionally used in art history. As well as allowing us to study the material history of wauxhalls, they enable us to attempt to reconstitute this lost architectural heritage.

Le 5 juillet 1785, les Mémoires secrets dressent un bilan pessimiste de la disparition assez rapide des lieux de spectacle et de plaisance éphémères, aussi appréciés que regrettés : « le wauxhall de Torré et le Colisée sont détruits, le wauxhall d’hiver n’est propre que pour cette saison ; le cirque royal n’a jamais pu prendre ; Ruggieri et la redoute chinoise sont bien éloignés1 ». Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les établissements de loisirs, salles de bals et de spectacles se multiplient dans l’espace parisien, notamment à proximité des boulevards. Parmi eux, un nouveau lieu de divertissement hybride apparaît : le wauxhall2. Ce nom est issu d’un transfert culturel et fait référence au pleasure garden de Vauxhall Gardens à Londres, dans le quartier de Lambeth. Ce jardin d’agrément est loué depuis 1732 par un entrepreneur, Jonathan Tyers, qui a transformé cet espace de promenade en un propice aux fêtes de plein air et aux loisirs champêtres. Ce modèle fit des émules, comme à Ranelagh Gardens, dans le quartier londonien de Chelsea, où une salle en forme de rotonde a pris le relais des divertissements de plein air pour assurer à ses visiteurs une ouverture constante durant la saison londonienne, dans des conditions confortables, à l’abri des intempéries. Ces pleasure gardens ont beaucoup de succès. Ce sont des lieux incontournables des visites londoniennes et c’est sans doute lors de leurs séjours londoniens, que des artificiers français3 vont voir ces établissements. De retour à Paris, dans les années 1760, après la guerre de Sept Ans, ils décident d’ouvrir des lieux de spectacles inspirés d’outre-Manche. Vers 1767–1768, à Paris, des artificiers-entrepreneurs font appel à des architectes pour édifier des salles de bal au sein de leurs jardins-spectacles4.

C’est ainsi que commence l’histoire architecturale des wauxhalls, édifices tout aussi éphémères que les fêtes qu’ils accueillaient. Les travaux sur les wauxhalls parisiens du XVIIIe siècle sont moins nombreux que ceux sur les wauxhalls londoniens5. Émanant de l’histoire de l’art et de l’architecture (Gruber, Rabreau, Mosser, Lupo, Langlois6), ils s’intéressent à l’origine du phénomène et proposent des typologies et des recensements. Des historiens modernistes ont aussi abordé les wauxhalls dans le cadre de l’histoire sociale (Isherwood, Conlin7), et de celle des émotions (Valade8) ou de l’environnement (Synowiecki9). Rare sont les études portant sur les wauxhalls hors de la capitale ou les abordant par le biais des arts du spectacle (Beaucé et Triolaire10). L’histoire matérielle des wauxhalls qui permet de restituer ces architectures éphémères reste encore largement à écrire. Elle montre que les architectes qui se spécialisent progressivement dans l’élaboration de ces édifices les utilisent comme des laboratoires architecturaux. En effet, les matériaux de piètre qualité, peu onéreux, et la dimension éphémère de ces salles laissent aux architectes une part de liberté dans leurs réalisations.

Cette étude est marquée par une double difficulté : d’abord celle de la disparition rapide de son objet, ce qui rend difficile la compréhension matérielle de ces édifices. Nous sommes donc amenés à nous interroger sur l’histoire matérielle de ces lieux de spectacle. En effet, ces édifices sont trompeurs : construits rapidement avec des matériaux périssables, ils sont parés de décors factices dont la réalité matérielle est sujette à interprétation. Même leurs noms aux références antiques ou exotiques prêtent à confusion : Cirque royal, Colisée, Redoute chinoise11, tous ces termes désignent des wauxhalls. Mais cette difficulté est doublée par la quête de sources qui vont nous servir à étudier ces salles de bals et de spectacles hybrides : celles-ci sont assez éparses et inégales, car ces édifices n’ont pas tous reçu un traitement égal, en termes de documentation. Certains wauxhalls sont rarement présents dans les archives12, et leur nom n’apparaît qu’une seule fois au détour d’un périodique contemporain. D’autres, au contraire, sont soutenus par les pouvoirs publics, et des dossiers entiers nous sont parvenus, avec des plans d’architecture ou des marchés de maîtrise d’œuvre : c’est le cas du plus grand wauxhall parisien, le Colisée13. Outre la conservation inégale de certains fonds d’archives, la difficulté d’étude des wauxhalls est aussi liée à la nature même de ces édifices. Ils appartiennent à l’architecture dite mineure, ce qui explique aussi le traitement a posteriori de leurs sources et leur éparpillement. Dans ces conditions, cette enquête est menée grâce à des documents « connexes » qui ont un lien plus ou moins proche avec notre objet d’étude. Pour comprendre les difficultés qui entravent l’étude des wauxhalls, nous proposons ici de donner un aperçu des sources qui participent à l’histoire matérielle de ces architectures disparues.

Les sources visuelles des wauxhalls : du plan d’architecte

au croquis d’artiste

Fig. 6.1 Fête dans la rotonde du Colisée à Paris, Gabriel de Saint Aubin, signé et daté de 1772, dessin rehaussé de gouache, 16, 30 × 22,20 cm. Londres, Wallace Collection.

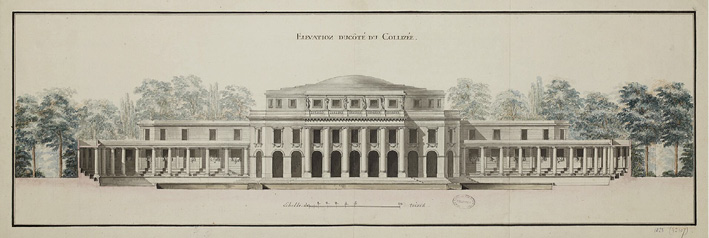

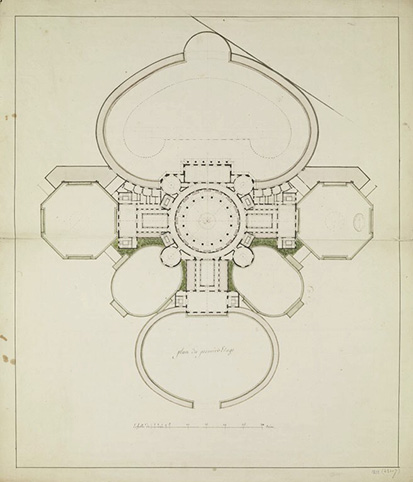

Le wauxhall le mieux documenté, le Colisée de Paris (voir fig. 6.1), a donné lieu à un dossier14 contenant l’ensemble du suivi administratif de cet édifice. On y trouve la présentation du projet par la Compagnie du Colisée devant le conseil du roi en 1769, jusqu’à la correspondance entre le marquis de Marigny, directeur général des bâtiments du roi, et l’architecte Soufflot, contrôleur général des bâtiments, qui tient informé son supérieur de l’avancée du chantier et des mesures à prendre pour améliorer cet établissement. Par exemple, il fait mention de la création d’un nouvel espace de circulation, pour séparer les piétons des voitures avec cochers15. Pourtant, ce n’est pas ce dossier qui conserve les dessins originaux du Colisée (voir fig. 6.2) réalisés par l’architecte du ministre Choiseul, Louis-Denis Le Camus, qui sont conservés à l’ENSBA (École nationale supérieure des beaux-arts16).

Fig. 6.2 Le Colisée de Paris, élévation, Louis-Denis Le Camus, 1770, dessin à la plume, lavis et aquarelle, 30 × 85cm. Paris, EBA, n° d'inventaire EBA 1823.

Le Colisée prend place sur une ancienne parcelle du roi, de forme triangulaire, au niveau nord-ouest du rond-point des Champs-Élysées.

Fig. 6.3 Le Colisée de Paris, plan au sol, Louis-Denis Le Camus, avant 1770, dessin à la plume, lavis et aquarelle, 71 × 61 cm. Paris, EBA, n° d'inventaire EBA 1822.

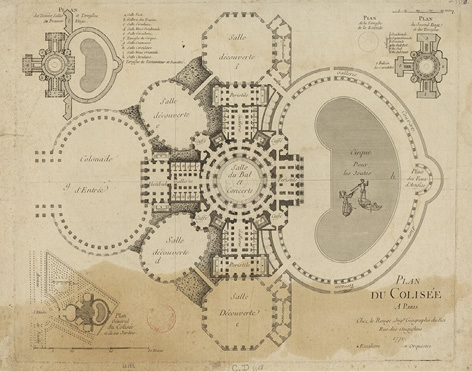

Ce plan polylobé (voir fig. 6.3) s’étend sur la profondeur du terrain autour d’un axe qui prend naissance à l’entrée du rond-point. L’édifice est établi entre une cour d’honneur en ellipse cernée d’un péristyle, et un jardin à l’arrière, symétrique et également doté d’un péristyle, mais d’une surface deux fois plus importante. En son centre, un bassin de « naumachie » prend place. La salle principale, lieu de bal, de concert et de spectacle, occupe une rotonde qui s’inscrit elle-même au cœur de la composition formant un groupe de bâtiments de plan massé au sein d’une croix de Saint-André. Ces espaces sont dévolus aux commodités du wauxhall : on y trouve des boutiques, des salons dédiés à la conversation, des cafés, et des espaces de circulation. Toutefois, le plan d’origine de Le Camus diffère d’un plan plus répandu, gravé par Georges-Louis Le Rouge, géographe du roi, qui modifie l’élévation de l’édifice (voir fig. 6.4)

Fig. 6.4 Plan du Colisée, planche de coupes et élévation (détail), Georges-Louis Le Rouge, 1771, eau-forte, 46,7 × 88,5 cm. Paris, Chez Le Rouge, BnF, département des estampes.

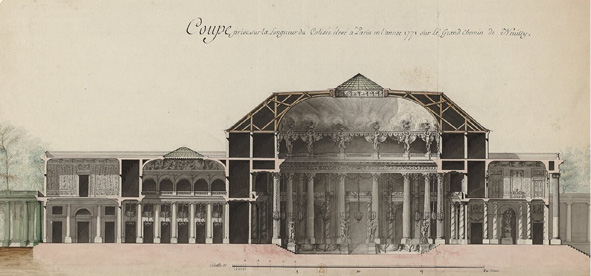

La couverture de la rotonde n’est plus constituée uniquement d’un oculus zénithal. Un cône à pans de verre surmonte désormais cette ouverture. De même, le niveau des galeries du premier étage ouvrant sur la rotonde donne sur des terrasses surmontant les espaces mercantiles du rez-de-chaussée. On imagine aisément que ces terrasses permettent aux visiteurs de bénéficier d’une vue favorable sur le jardin, et notamment la naumachie où le feu d’artifice est donné en fin de soirée. Reconstituer un édifice disparu passe donc par l’étude d’une iconographie représentant un wauxhall à différents intervalles de temps pour déterminer quelle est la version la plus proche de la réalité. Dans ce cas de figure, c’est la version gravée après l’inauguration du Colisée qui semble être la plus aboutie, corroborée par d’autres représentations, comme celles de Jean-Jacques Lequeu ou de Gabriel de Saint-Aubin. (voir fig. 6.5).

Fig. 6.5 Vue du Colisée, 11 février 1770, fol.74 du livre de croquis de Gabriel de Saint Aubin. Paris, Louvre, Cabinet des Arts graphiques. [Le croquis a été dessiné dans un coin du carnet, et mesure environ 6 × 1 cm].

Aux Archives nationales, la série de la chambre des bâtiments du Châtelet à Paris fournit des éléments exploitables pour comprendre la constitution réelle de ces édifices. En effet, la fermeture assez rapide des wauxhalls donne souvent lieu à des litiges qui font l’objet de procédures judiciaires. C’est à ce moment que des architectes experts viennent sur place dresser un rapport de l’état de l’édifice et des travaux à prévoir si sa démolition n’est pas ordonnée. Ainsi, le rapport des experts-architectes Boulland et Bouchu nous permet de reconstituer précisément le Cirque du Palais-Royal, notamment à travers sa matérialité puisque tous les matériaux sont clairement cités dans leur rapport : « Le Cirque National […] [est] couvert au cuivre, avec un chassis dans son milieu dans toute la longueur, garni de carreaux de verre17 ». L’usage d’un châssis en cuivre couvert de carreaux de verre pour édifier une baie zénithale de cette dimension constitue une véritable prouesse architecturale et cela bien avant la grande galerie du Louvre18. Plus loin, l’auteur ajoute : « Dans l’intervalle entre cet avant corps d’escalier sont placés des bassins formant canaux et revêtu en marbre de composition, garnis de conduite de plomb et jeter d’eau, d’allér en pierre de chaque côté, observants que les dits canaux sont placés au-dessus de la voûte du corridor dans lequel on a pratiqué des boutiques19 ». La description de ce jeu d’eau installé à côté du cirque vient clarifier une estampe20 qui figure ce détail. Là encore, de prime abord, on imagine mal que l’architecte ait pris le risque de créer un jeu d’eau à proximité d’un édifice enfoui et c’est pourtant le défi qu’a relevé Victor Louis non sans que cela se transforme en infiltration ultérieurement21. Enfin, le cirque est protégé par « une grille en fer à hauteur d’appuy, à une distance nécessaire pour servir de deffense22 ».

Les sources visuelles des wauxhalls parisiens sont constituées à partir de médiums très variés, dont le niveau d’exploitation, de précision est sujet à appréciation. À l’instar du croquis de Saint-Aubin représentant le Colisée de Paris23 (voir fig. 6.5) qui se trouve dans le carnet de l’artiste conservé au cabinet des arts graphiques du musée du Louvre : il s’agit d’un croquis à la pierre noire, rapidement esquissé, alors que cet édifice des Champs-Élysées est encore en chantier. On en découvre ainsi les volumes principaux, capturés par Saint-Aubin lors de ses nombreuses promenades. Ce même wauxhall est aussi dépeint avec bien plus de précision, comme on l’a vu à travers des plans de Le Camus ou de Le Rouge. Le projet évolue puisque dans sa réalisation finale, des dissemblances sont visibles par rapport au projet d’origine, ce qui est renchéri par des dessins après inauguration de Saint-Aubin24 ou encore de Lequeu25 (voir fig. 6.6).

Fig. 6.6 Coupe prise sur la longueur du Colisée élevé à Paris en l'année 1771 sur le grand chemin de Neuilly, Jean-Jacques Lequeu, 1780, dessin à la plume, lavis, 23,7 × 50,7 cm. Paris, BnF, département des estampes.

Les sources imprimées : un témoignage de première main

L’essor des wauxhalls prend place au moment où la question de l’embellissement de la ville devient un véritable sujet de société26. Dans ce contexte, ces nouveaux lieux de loisirs apparaissent comme des bâtiments d’utilité publique27. Ils suscitent de nombreux commentaires imprimés dont certains servent aussi un objectif commercial. Aussi, l’historien doit composer avec des publications, dont les intérêts divergent. Parfois, anonymes, elles permettent d’affirmer des prises de position. Face à cela, il convient de tenir une position impartiale, et de ne pas se laisser influencer par les opinions politiques de l’auteur qui affectent également la réputation de certains wauxhalls.

Les commentaires sur les wauxhalls abondent dans les Mémoires secrets. Ils constituent un éclairage significatif quant à leur architecture, mais aussi sur leurs usages et leur réception. Par exemple, voici une appréciation du Cirque royal (1775–1784) édifié par Étienne-François Legrand, situé sur le boulevard du Midi28 :

Le Cirque Royal n’est pas encore terminé. On a ajouté à la Rotonde, qui en fait la partie essentielle, un jardin où a été tiré le feu. Les Directeurs ne pouvant enchérir sur le luxe & l’élégance des autres lieux de cette espèce ont cherché à se distinguer par une noble simplicité. On peut cependant traiter l’ameublement de mesquin, mais l’architecture est mieux. La rotonde est précédée d’une cour en péristile, qui, illuminée à l’Angloise de feux de couleurs, produit un coup d’œil plus beau que celui de Torré29.

Dans ce passage, la rotonde, élément architectural par excellence des wauxhalls est clairement désignée, ainsi que les impressions de l’auteur qui ne peut s’empêcher de comparer le Cirque royal au wauxhall de Torré.

Nous disposons d’une seule représentation de la Redoute chinoise (1781–1785) édifiée par Michel-Louis Melan (voir fig. 6.7).

Fig. 6.7 La Redoute chinoise (à la foire Saint-Laurent), Niklas Lafrensen, 1785, gouache, 29,5 cm × 37 cm. Linköping, Östergötlands museum, B 640.

Les Mémoires secrets permettent ainsi de compléter son étude. Il s’agit d’un « Wauxhall d’une espèce particulière & originale […]. On y trouve un Jeu de bague inscrit & tournant dans une pagode ou temple chinois : une Escarpolette Orientale ; un Restaurateur placé dans un camp Asiatique30 ». Les jeux de plein-air cités ici rapprochent ce wauxhall d’un jardin-spectacle ; toutefois l’attention portée à son architecture vient nuancer ce classement typologique. En effet, l’auteur ajoute : « On y a remarqué un Caffé d’un genre absolument neuf : c’est une véritable caverne très vaste & où la plus grande fraîcheur n’est dûe qu’à l’imitation exacte des formes & des effets de la nature. Le sallon de danse offre le plus grand morceau d’architecture chinoise qui ait encore été exécuté en France. Le plafond surtout s’est fait remarquer tant par la richesse de ses couleurs, que par une collection de vingt-quatre tableaux exécutés sur les dessins de Boucher31 ». Le soin et les effets de trompe l’œil apportés à la Redoute chinoise placent ainsi cette salle dans la typologie des wauxhalls. Néanmoins, les amateurs restent exigeants quant à la qualité architecturale de ces établissements dont le moindre défaut est rapidement dénoncé : « La seule chose qu’on ait critiquée c’est l’Illumination, qui ne produisoit pas assez d’effet à cause des lanternes Chinoises, formées par des vers mats, très-favorable à la peinture, mais peu propres au jeu de lumières32 ».

Les auteurs contemporains nous fournissent aussi de précieux renseignements quant à l’usage de ces salles. Par exemple, Élisabeth Vigée-Lebrun note dans ses Souvenirs :

Le Colysée était encore un lieu de réunion fort à la mode ; on l’avait établi dans un des grands carrés des Champs-Élysées, en bâtissant une immense rotonde. Au milieu se trouvait un lac, rempli d’une eau limpide, sur lequel se faisaient des joûtes de bateliers. On se promenait tout autour dans de larges allées sablées et garnies de sièges. Quand la nuit venait, tout le monde quittait le jardin pour se réunir dans un salon immense où l’on entendait tous les soirs une excellente musique à grand orchestre33.

Les usages des wauxhalls transparaissent également dans la littérature contemporaine qui situe parfois ses intrigues au sein de ces lieux à la mode et en donne, par la même occasion, un descriptif dans les notes à l’attention du lecteur :

La redoute chinoise est une espèce de Wauxhall qui est ouvert tout le tems de la foire St. Laurent. On y danse, on s’y balance, on y joue à la bague, au palet & à différens autres jeux. Il y a un café qui représente une grotte. On peut y trouver un restaurateur, chez lequel on peut avoir de petites chambres particulières de deux, quatre & six personnes, à volonté. Il y a aussi deux Marchandes de Modes34.

Les guides de voyages apportent également des informations complémentaires aux sources visuelles. En présentant le Panthéon (1784–1791), Thiéry livre une description architecturale assez complète de l’édifice qui permet de renforcer l’interprétation des archives à notre disposition. De cette manière, nous disposons d’une meilleure perception de la matérialité de cet édifice. Étant donné que l’architecture des wauxhalls est hybride, laissant une grande place au trompe-l’œil, et au décor de théâtre, certains éléments sont trompeurs dans les sources visuelles. Il s’agit bien souvent de donner au spectateur l’illusion du luxe, du raffinement. Ainsi voici les détails matériels notés par Thiéry lors de sa description du Panthéon : « Le grand sallon de forme ovale est décoré [d’un] soubassement d’arcades peintes en marbre, avec voussure en encorbellement portant banquettes35 ». L’imitation du marbre, un matériau précieux, est un élément récurrent de l’architecture des wauxhalls. Le décor est assimilé à un décor de théâtre, où l’illusion règne pour mieux surprendre, divertir le spectateur : « Les autres arcades figurent des croisées de glace, au-devant desquelles sont placés des orangers factices. […] Ce plafond, ouvert en lanterne, éclaire la salle d’une manière mystérieuse, & représente un berceau de verdure. La galerie chinoise a ses angles en plans coupés ; aux extrémités sont des demi palanquins, qui paroissent entiers au moyen des glaces sur lesquelles ils sont posés36 ». Enfin des détails techniques sont apportés : « Ce monument est couvert en fer préparé à l’abri de la rouille suivant le nouveau procédé de l’Artiste, & forme promenoir37 ».

Des publications anonymes vantent les mérites de certains wauxhalls en s’attachant à décrire leur architecture. Ces documents constituent une source de restitution architecturale de premier plan. Assez rares, ils ne concernent que des édifices soutenus par des grands du royaume. Ainsi le Colisée bénéficie d’une description du géographe du roi Le Rouge38, accompagnée de plans gravés, sans doute à l’initiative du duc de Choiseul qui soutient officieusement la compagnie d’actionnaires du Colisée. Il en va de même pour le livret descriptif du Cirque du Palais-Royal39 rédigé par Dulaure pour le duc d’Orléans. Si ces deux exemples servent assez clairement les intérêts de commanditaires illustres, d’autres publications sont plus difficilement attribuables. C’est le cas de la Réponse d’un artiste à un homme de lettres qui lui avoit écrit sur les Waux-Halls parue en 176940. Cet ouvrage s’apparente à un manifeste défendant l’implantation des wauxhalls dans l’espace parisien dans lequel l’auteur, anonyme, cherche à légitimer la place du wauxhall dans le paysage urbain afin de servir les intérêts de la communauté, en tant qu’édifice d’utilité publique.

La quête d’éléments connexes : vers une restitution matérielle

des wauxhalls

L’histoire matérielle des wauxhalls met en lumière les artifices utilisés par les architectes pour doter leur édifice de l’apparence d’une architecture soignée41. Ainsi, Blondel écrit dans ses Cours : « Les Waux-Halls sont des édifices construits à la légère, quoique solides. On peut dire qu’il n’est guère de composition en architecture qui prête autant au génie de l’Architecte ; En effet, l’élégance des formes, la légèreté de l’architecture, la richesse factice des matières qu’on prend soin d’imiter, la sculpture, la peinture, la dorure, les glaces etc. font des objets de luxe qu’on y emploie42 ».

Cet art de l’illusion produit une forte impression chez les contemporains qui sont marqués par leur visite et utilisent des superlatifs pour décrire ces lieux de fête. Mais bien vite les wauxhalls sont passés de mode et les édifices se détériorent, faute d’entretien et de matériaux pérennes. Un paradoxe caractérise les wauxhalls : bien qu’ils résistent plus d’une saison et sont de véritables exercices de style pour les architectes, ils restent éphémères par nature, et en tant que tels sont condamnés à disparaître. C’est en analysant des éléments connexes qu’il est possible d’étudier cette architecture et d’en connaître les caractéristiques matérielles. Cette approche apparaît comme un élément de réponse pertinent pour comprendre l’architecture éphémère de la période moderne et plus largement l’architecture des divertissements non officiels. Il s’agit là d’une préoccupation partagée par une communauté interdisciplinaire de chercheurs qui s’intéressent plus largement à ce domaine d’étude.

1 Louis Petit de Bachaumont, Mathieu-François Pidansat de Mairobert, Barthélémy-François-Joseph Mouffle d’Angerville, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France, depuis MDCCLXII, ou Journal d’un observateur, contenant les analyses des pièces de théâtre qui ont paru durant cet intervalle, les relations des assemblées littéraires, t. XXIX, Londres, John Adamson, 1783–1789, p. 104.

2 Le terme d’hybride renvoie ici à un double sens puisque les wauxhalls sont conçus à partir d’une architecture hybride et leur usage est également hybride (de la salle de bal à la salle de spectacle).

3 Janine Barrier, « Giovanni-Battista Torré entre Londres et Paris : un exemple de transferts culturels », dans Pierre Dubois et Alexis Tadié (dir.), Esthétiques de la ville britannique (XVIIIe–XIXe siècles), Paris, Sorbonne Université Presses. Coll. « Mondes Anglophones », 2012, p. 163–182. Il existe également d’autres traces du passage des artificiers entrepreneurs de wauxhalls à Londres, comme aux Archives nationales, le contrat de Gaetano Ruggieri à Londres du 31 août 1748 (MC/ET/XV/667 étude 75).

4 On peut citer par exemple Jacque Cellerier ou encore Victor Louis qui ont tous deux travaillé pour le wauxhall de Torré. Voir Gilles-Antoine Langlois, « Éphémères vauxhalls », dans Béatrice de Andia et Géraldine Rideau (dir.), Paris et ses théâtres, architecture et décor, Paris, AAVP, 1998, p. 72–78.

5 Voir David Coke et Alan Borg, Vauxhall Gardens: A History, Londres, Yale University Press, 2011 ; Jonathan Conlin (dir.), The Pleasure Garden, from Vauxhall to Coney Island, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2013.

6 Alain-Charles Gruber, « Les Vauxhalls parisiens au XVIIIe siècle », Bulletin de la société de l’histoire de l’art français, Paris, De Nobele, 1971, p. 125–143 ; Daniel Rabreau, Monique Mosser, « Paris en 1778 : l’architecture en question », Dix-huitième siècle, Paris, La Découverte, n° 11, 1979, p. 141–164 ; Giulio Lupo, La macchina wauxhall nelle trasformazioni di Parigi alla fine del XVIIIesimo secolo, thèse de doctorat sous la dir. de Georges Teyssot, Venise, IUAV, 1981 ; Langlois, Folies, tivolis et attractions : les premiers parcs de loisirs parisiens, Paris, DAAVP, 1991.

7 Robert Isherwood, Farce and Fantasy. Popular Entertainment in Eighteenth-Century Paris, New York et Oxford, Oxford University Press, 1986 ; Conlin, « Vauxhall on the Boulevard: Pleasure Gardens in London and Paris, 1764–1784 », Urban History, n° 35 (1), Cambridge University Press, 2008, p. 24–47, https://www.cambridge.org/core/journals/urban-history/article/abs/vauxhall-on-the-boulevard-pleasure-gardens-in-london-and-paris-17641784/390266E71F759C5F7AB13540355F7F00 (consulté le 12 novembre 2020).

8 Pauline Valade, « De la ruelle aux vauxhalls : hybridité spatiale et scénique de la joie publique à Paris au XVIIIe siècle », dans Pauline Beaucé, Sandrine Dubouilh et Cyril Triolaire (dir.), Les espaces du spectacle vivant dans la ville, Permanences, mutations, hybridité (XVIIIe–XXIe siècles), Presses universitaires Blaise-Pascal, 2021, p. 35–50.

9 Jan Synowiecki, Paris en ses jardins. Nature et culture urbaines au XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2021.

10 Beaucé, Triolaire, « Les Wauxhalls de province en France. Espaces hybrides de divertissement et de spectacle », Dix-huitième siècle, n° 49, 2017, p. 27–42.

11 Ibid., p. 29.

12 C’est le cas du wauxhall du maître à danser Jean-Baptiste Ferret situé dans le quartier de Belleville, AN Z/1j/991 et AN Z/1j/1063.

13 Dossier complet conservé aux Archives nationales sous la cote AN/O/1/1580.

14 Op. cit., AN O/1/1580.

15 Voir la correspondance entre Marigny et Soufflot, AN O/1/1543.

16 Ces dessins du Colisée de Paris de Louis Denis Le Camus, conservés à l’ENSBA, comprennent un plan au sol intégré à la parcelle, un plan au sol détaillé, une élévation de la façade principale et d’une coupe sur la longueur du Colisée. Il s’agit des cotes EBA 1822, 1823, 1824, 1825.

17 AN Z/1j/1208, Rapport de l’architecte-expert Bouchu.

18 Voir Magaly Piquart, « Le cirque du Palais-Royal (1787–1798) : le wauxhall réalisé par Victor Louis », dans Éléonore Marantz (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture #2019#, travaux des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture (année universitaire 2018–2019), Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 03, Histoire de l’art et d’archéologie, site de l’HiCSA (mis en ligne en février 2022, p. 27).

19 AN Z/1j/1208, Rapport de l’architecte-expert Bouchu.

20 Famille Le Campion, d’après Antoine Louis François Sergent (dit Sergent-Marceau), Élévation géométrale d’un côté du Cirque construit dans le jardin du Palais-Royal, c. 1787, aquatinte, 27,7 × 41,2 cm, Paris, Musée Carnavalet.

21 C’est d’ailleurs en partie pour cette raison qu’un architecte-expert est appelé pour dresser un état des réparations à faire sur cet édifice.

22 AN Z/1j/1208, Rapport de l’architecte-expert Bouchu.

23 Gabriel de Saint-Aubin, Vue du Colisée,11 février 1770, fol.74 du Carnet de croquis de Gabriel de Saint-Aubin, Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques.

24 Saint-Aubin, Fête dans la rotonde du Colisée à Paris (signé et daté de 1772), dessin rehaussé de gouache, 16, 30 × 22,20 cm, Londres, Wallace collection.

25 Jean-Jacques Lequeu, Coupe prise sur la longueur du Colisée élevé à Paris en l’année 1771 sur le grand chemin de Neuilly, 1780, dessin à la plume, lavis, 23,7 × 50,7 cm, Paris, BnF, département des estampes.

26 Voir Sophie Descat, « L’embellissement urbain au XVIIIe siècle. Eléments du beau, éléments du sublime », dans Les Arts des Lumières. Essais sur l’architecture et la peinture en Europe au XVIIIe siècle, Annales du Centre Ledoux, Nouvelle série, GHAMU, 2018, https://www.ghamu.org/IMG/pdf/4Descat_Embellissements_article.pdf (consulté le 2 mars 2021).

27 Concernant le concept de « bâtiment d’utilité publique », voir Rabreau, Apollon dans la ville, Essai sur le théâtre et l’urbanisme à l’époque des Lumières, Paris, Éditions du Patrimoine, 2008.

28 Pierre-Alexandre Aveline d’après Bernard-Antoine Jaillot, Plan de la ville de Paris et de ses faubourgs, dédié au Roi par B. Jaillot corrigé et augmenté, Paris, B. Jaillot, 1778 [1748].

29 Bachaumont et al., op. cit., t. X, 30 juin 1777, p. 213–214.

30 Bachaumont et al., op. cit., t. XVII, 29/06/1781, p. 256.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Louise-Élisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs de Mme Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, t. I, Paris, H. Fournier, 1835–1837, p. 33.

34 Anonyme, Lettres de Julie à Eulalie ou Tableau du libertinage de Paris, Londres, J. Nourse, 1784, p. 36.

35 Luc-Vincent Thiéry, Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, ou Description raisonnée de cette ville, de sa banlieue, & de tout ce qu’elles contiennent de remarquable, t. I, Paris, chez Hardouin & Gattey, 1787, p. 224–227.

36 Loc. cit.

37 Loc. cit.

38 George-Louis Le Rouge, Description du Colisée élevé aux Champs-Elysées sur les dessins de M. Le Camus, Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1771.

39 Jacques Antoine Dulaure, Lettre à M*** sur le cirque qui se construit au milieu du jardin du Palais-Royal, Paris, Le Jay, 1787.

40 Anonyme, Réponse d’un artiste à un homme de lettres qui lui avait écrit sur les Waux-halls, éd. anonyme, Amsterdam, 1769.

41 À ce sujet, voir Valérie Nègre, L’art et la matière. Les artisans, les architectes et la technique (1770–1830), Paris, Classiques Garnier, 2016.

42 Jacques-François Blondel, Cours d’architecture, ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments : contenant les leçons données en 1750 et les années suivantes (et continué par M. Patte), t. II, Paris, Veuve Desaint, 1771–1777, p. 289.