7. Scènes éphémères à l’épreuve du virtuel (XVe–XVIe s.)

©2024 Estelle Doudet et Natalia Wawrzyniak, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.07

Résumé

Dans la plupart des pays européens, avant la seconde moitié du XVIe siècle, le spectacle dramatique s’est joué sans théâtre ; les performances avaient lieu dans des espaces urbains variés, accueillant des espaces scéniques adaptés aux occasions de représentation. La reconstruction en réalité virtuelle de ces scènes occasionnelles et éphémères, tréteaux ou aires de jeu entourées de gradins, soulève des questions différentes de la restitution 3D de bâtiments théâtraux car les archives sur ces constructions ponctuelles sont souvent lacunaires et rarement étudiées. Dès lors, que peut-on reconstruire en réalité virtuelle et pour quoi faire ? L’article montre comment ces questions de recherche peuvent nourrir les formations pédagogiques, à travers l’exemple des spectacles des XVe et XVIe siècles remis en scène par les étudiants de l’Atelier de recherche créative en histoire des arts du spectacle (ARCHAS, Université de Lausanne).

Abstract

In most European countries, before the second half of the sixteenth century, dramatic performances took place without theatres; performances were hosted in various urban spaces transformed into stages suitable for the occasion. The virtual reconstruction of these occasional and ephemeral scenes, stages, or playing areas surrounded by bleachers, raises different questions from those emerging from the 3D restoration of theatrical buildings because archival traces of these temporary constructions are often incomplete and seldom studied. Therefore, what can be reconstructed in virtual reality and for what purpose? The article demonstrates how these research questions can enrich educational programs, through the example of the spectacles of the fifteenth and sixteenth centuries restaged by students of the Creative Research Workshop in the History of Performing Arts (ARCHAS, University of Lausanne).

Les bâtiments désignés comme théâtres et consacrés à la pratique commerciale du spectacle ne se sont imposés que progressivement dans les régions d’expression française1. Avant 1550 et pendant près de quatre siècles d’intense activité théâtrale (XIIe-XVIe siècle), le jeu dramatique a pris place dans des installations souvent construites ad hoc, pour les besoins et la durée des représentations. Qu’il s’agisse de simples tréteaux ou de systèmes élaborés de loges et de gradins entourant des aires de jeu ponctuées d’imposants décors, les scènes éphémères ont été une réalité dominante de l’histoire européenne des spectacles au seuil de la modernité (XVe-XVIe siècle). Ces lieux de spectacle occasionnels n’ont guère laissé de traces matérielles. On les connaît cependant par des archives. Mais, même si elle est particulièrement riche pour la période 1450–15502, cette documentation reste pourtant lacunaire et de nature hétérogène. On y trouve des images, en général délicates à interpréter ; des estimations comptables, qui renseignent sur le coût des matériaux davantage que sur l’utilisation faite des scènes au moment des performances ; des témoignages écrits divers, livrets de mise en scène, chroniques ou enquêtes judiciaires, qui n’offrent qu’une vue partielle et partiale de ces dispositifs.

De ce fait, les scènes éphémères posent des défis particuliers à la réalité virtuelle immersive. Alors que cet outil est de plus en plus souvent sollicité dans les projets de recherche qui visent à reconstruire des versions numériques de salles théâtrales endommagées ou disparues, comme l’illustrent les études du présent volume, pareille approche archéologique paraît, dans leur cas, hasardeuse, voire impossible. Faut-il dès lors exclure ces lieux de représentation et leurs archives des nouvelles manières d’étudier et d’enseigner l’histoire du théâtre grâce aux technologies 3D ? Nous voudrions démontrer ici que les caractéristiques des scènes éphémères des XVe et XVIe siècles, loin d’être un obstacle à l’exploration immersive, permettent d’interroger à nouveaux frais les relations entre archives du théâtre et réalité virtuelle, mais aussi de porter un regard critique sur les avantages et les limites des simulations informatiques, notamment dans le domaine de l’enseignement universitaire de l’histoire des arts du spectacle.

La présente enquête a pour spécificité d’interroger les enjeux pédagogiques de la rencontre entre les nouvelles technologies immersives et des sources anciennes : quelles manières alternatives d’enseigner et d’apprendre l’histoire du théâtre peuvent-elles émerger grâce à la mise en rapport de la réalité virtuelle et de structures scéniques disparues depuis des siècles ? Pour mener ce questionnement, nous prendrons l’exemple d’une formation proposée dans les universités de Suisse romande depuis 2020 : l’Atelier de recherche créative en histoire des arts du spectacle (ARCHAS), dont la RVI (réalité virtuelle immersive) est l’un des outils de travail3. Nous exposerons, sous la forme d’une présentation multimédia4, les questions de recherche qui soutiennent un tel projet pédagogique, son protocole de travail et quelques-unes des réflexions qui résultent de cette expérience en cours.

Reconstituer l’éphémère ? Des obstacles aux possibles

Ce que nous appelons aujourd’hui « théâtre » n’a été aux XVe et XVIe siècles ni une notion théorique ni un bâtiment à usage spécifique5, mais un ensemble de pratiques, allant des savoir-faire des acteurs aux habitudes de spectation des publics, en passant par les techniques de fabrication des espaces de jeu. Or si les installations matérielles où se sont déroulés les spectacles ont laissé des traces, celles-ci n’ont pas toujours reçu l’attention qu’elles méritent de la part des historiens, d’autant que les documents qui les conservent sont parfois d’interprétation délicate.

Prenons pour exemple le cas des tréteaux de bois. Cette structure scénique a été régulièrement utilisée, à l’époque pré-moderne comme moderne, par des groupes de joueurs souhaitant mettre en scène des pièces brèves, telles que farces, moralités, sotties, miracles. L’image des tréteaux fait d’ailleurs toujours partie de la culture visuelle du XXIe siècle, en général associée à l’idée convenue de « lieu de spectacle en plein-air au Moyen Âge ». Rares sont toutefois, à notre connaissance, les projets de recherche ou de médiation scientifique qui se sont attachés jusqu’ici à reconstituer en réalité virtuelle pareille scène éphémère. Le design d’un tréteau parait trop simple, trop peu spectaculaire ; les sources sur ses méthodes de construction et d’utilisation comme scène de théâtre semblent trop clairsemées et trop diverses pour que cela présente un réel intérêt, aux yeux des scientifiques comme du grand public. En revanche, le tréteau offre un cas d’étude fructueux lorsqu’on veut former des étudiants et étudiantes à réfléchir sur la nature complexe des archives théâtrales et sur les problèmes qui se posent lorsque l’on souhaite transformer ces archives en modèles numériques.

Problèmes pratiques, d’abord : si les tréteaux ont été abondamment décrits dans des textes et des images aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, il est très peu fréquent de pouvoir croiser plusieurs sources sur telle performance spécifique, jouée sur un tréteau construit à tel endroit, pour telle occasion, ce qui offrirait la possibilité de recréer cette performance unique dans un environnement virtuel. L’état des données, partielles et dispersées, invite plutôt à concevoir un modèle générique, produit grâce à la mise en série et à la synthèse de multiples sources (prix-faits de charpenterie, textes descriptifs, peintures, etc.) qui ont documenté cette structure éphémère pendant une période d’environ deux-cent cinquante ans.

Cette approche, que nous avons choisie pour doter l’enseignement ARCHAS d’un espace immersif dédié au jeu sur tréteaux autour de 1500, a aussi l’avantage de mettre au jour des questions scientifiques et méthodologiques qui contribuent à renouveler l’enseignement de l’histoire du théâtre. D’une part, selon les résultats des recherches effectuées pour créer les environnements virtuels d’ARCHAS, les dimensions, les formes et les matériaux des tréteaux semblent avoir été remarquablement stables au fil du temps. Cela fait de cette installation ponctuelle l’un des espaces scéniques les plus pérennes de l’histoire des spectacles européens (voir fig. 7.1 et 7.2).

Que soit construit un édifice de bois ou tréteau, d’une hauteur de six pieds, en forme de balcon ; il s’étendra, du nord au sud, sur une longueur de dix pieds, et de l’est à l’ouest, il sera d’une largeur de huit pieds (Philippe de Mézières, De Presentatione Marie in Templo, Avignon, 1372, trad. du lat. E. Doudet).

Comment restituer une scène occasionnelle à la fois fragile et omniprésente pendant plusieurs siècles, telle qu’un tréteau6 ? Les notes de mise en scène livrées par Philippe de Mézières à la fin du XIVe siècle pour son drame liturgique La Présentation de Marie au Temple7 suggèrent des dimensions et des techniques de construction cohérentes avec ce que montre l’iconographie des XVIe-XVIIe siècles. Il est donc possible d’effectuer un travail de modélisation générique à partir d’un corpus pluriséculaire de sources variées.

Fig. 7.1. Chansonnier de Bruges, 1542. Cambrai, Le Labo – Cambrai, fonds principal, 126 (0124), B f. 053r, Arca 4611, ark:/63955/md50tq57nv77.

Fig. 7.2. Boerenkermis met een opvoering van de klucht ‘Een cluyte van Plaeyerwater (détail), Peeter Baltens, c. 1570. Photographie Rijksmuseum, Amsterdam, SK-A-2554.

D’autre part, l’analyse sérielle des images représentant des pièces sur tréteaux dans un contexte rural, qui se sont multipliées dans le nord-ouest de l’Europe autour de 1600, a révélé l’existence d’une véritable scène de genre picturale ; son long succès continue à influencer notre propre imaginaire du théâtre pré-moderne. Par conséquent, la transformation des tréteaux historiques en environnement virtuel offre l’occasion d’apprendre à problématiser les relations entre archives et représentations numériques. En effet, le design donné à la réalité virtuelle permet de traduire les questions de recherche laissées ouvertes. L’équipe qui a travaillé à la conception des environnements immersifs d’ARCHAS8 a ainsi pris le parti de donner aux tréteaux virtuels un graphisme au réalisme volontairement atténué, afin de rendre sensible aux étudiants et étudiantes la part de représentation symbolique, voire de fiction, qui peut être présente dans certaines sources (voir fig. 7.3 et capture vidéo 7.1).

L’analyse sérielle des sources iconographiques existant sur les spectacles sur tréteaux a montré que les images conservées de « farces médiévales françaises » ont été majoritairement produites par des artistes néerlandais au XVIIe siècle. La raison en est que cette scène éphémère a été un motif commun de la « kermesse villageoise », peinture de genre en vogue aux Pays-Bas entre 1550 et 1650. François Daniel et Estelle Doudet ont choisi un texturage des matières au réalisme légèrement réduit pour témoigner du fait que la modélisation 3D repose pour une part sur des données artistiques.

Fig. 7.3. ARCHAS, vue des tréteaux et du meneur de jeu. Design et réalisation de l’expérience RV : Archeovision Production, http://archeovision.cnrs.fr/.

Capture vidéo 7.1. ARCHAS, vue à vol d’oiseau de la place accueillant le tréteau. Design et réalisation de l’expérience RV : Archeovision Production, http://archeovision.cnrs.fr/. https://hdl.handle.net/20.500.12434/27826067

À l’instar d’ARCHAS, un enseignement d’histoire du théâtre peut donc s’emparer de la réalité virtuelle pour dérouler un parcours de formation allant de la réflexion sur les archives à la pratique théâtrale en immersion. Mais cet itinéraire est réversible : les nécessités conceptuelles et techniques de la RVI conduisent, elles aussi, à repenser ce que les documents historiques disent et comment nous les interprétons. Les environnements des scènes éphémères aux XVe et XVIe siècles en offrent une illustration.

Entre 1450 et 1550, des structures scéniques plus ou moins élaborées ont été régulièrement construites sur des places de marché, dans des tavernes, des cours de bâtiments publics ou privés, etc. Le théâtre de cette époque a été un art situé, dans le sens le plus concret du terme, et les localisations spatiales et sociales des lieux de spectacle ont joué un rôle important dans la communication nouée entre les acteurs et les publics. Mais comment rendre compte de ces mises en situation dans des simulations informatiques destinées à l’enseignement ? Tenter de recréer en version numérique, année après année, les multiples contextes urbains où ont pu être situées des performances données il y a plus de cinq cents ans est financièrement couteux et scientifiquement douteux car on en ignore souvent presque tout. En outre, il semble peu pédagogique de transformer, à chaque fois qu’un nouveau cours débute, les outils de travail proposés aux étudiantes et étudiants.

De là découle un deuxième choix de modélisation numérique, portant cette fois sur les types de lieux qui ont pu ou qui auraient pu accueillir des structures scéniques éphémères. Ce travail va de pair avec une redéfinition des objectifs de la recherche sur les archives : il ne s’agit pas de chercher à reconstruire en réalité virtuelle l’état disparu de telle cour d’auberge dans telle ville, à telle date ; mais plutôt, de manière plus modeste et avec une nécessaire prudence, de mener une réflexion, nourrie des études récentes sur l’histoire urbaine des XVe et XVIe siècles9, sur les interactions qui ont pu exister entre certains types de scènes et l’espace urbain ancien, puis de concrétiser cette réflexion dans un modèle informatique ayant valeur d’évocation, d’exploration de possibles. Une question comme « où placer des tréteaux sur une place de marché pour que le spectacle ait la capacité d’attirer l’attention et de permettre la bonne écoute des passants ? » n’a de réponse qu’hypothétique dans l’état actuel de nos connaissances ; mais, par sa portée générale, elle invite les élèves à réévaluer l’importance de la dimension environnementale des performances théâtrales à l’époque pré-moderne (en ville ou à la campagne, en présence de telle population, dans certaines conditions climatiques, etc.), alors que cette dimension a été longtemps minorée dans l’historiographie traditionnelle, plus encline à valoriser les œuvres dramatiques que les expériences du spectacle.

Certes, pour générer une telle modélisation, il faut travailler à partir de virtualités difficiles à saisir. Cet obstacle scientifique indéniable est cependant atténué dans le cadre d’un enseignement, car la réflexion sur la notion de possible et l’exploration, intellectuelle et physique, des liens entre des virtualités historiques et leurs transpositions en virtualités numériques y font partie du processus d’apprentissage. En outre, le fait de disposer de plusieurs modélisations numériques, présentant différentes mises en situation urbaines de scènes éphémères, comme une vaste place de ville entourée de gradins et occupée par des décors de grande dimension, ou un marché populeux accueillant des tréteaux – deux environnements que peuvent explorer les participants d’ARCHAS –, présente des avantages pratiques puisque, chaque année, enseignantes et élèves peuvent sélectionner les simulations qui leur paraissent les plus pertinentes pour les corpus de pièces étudiés.

Il serait toutefois faux d’opposer radicalement la modélisation à but pédagogique et la reconstruction virtuelle à but scientifique. L’expérience immersive a parfois conduit les étudiants et étudiantes d’ARCHAS à pointer des problèmes dont les solutions échappent encore aux historiens. Comment les acteurs se déplaçaient-ils sur des tréteaux et s’adressaient-ils à un public debout et mobile ? Dans des installations éphémères de grande ampleur, que voyaient les spectateurs assis sur des gradins placés à plusieurs dizaines de mètres des joueurs ? Comment manifestait-on physiquement ses réactions au spectacle – par exemple, comment les femmes et les hommes du XVe siècle applaudissaient-ils ? Même si les réponses manquent parfois, ces questions, nées des exercices pédagogiques en RVI, ont l’intérêt de mettre au jour certaines angles morts de nos savoirs historiques (captures vidéo 7.2 et 7.3).

Une farce comme La Présentation des joyaux (début XVIe siècle) 10, que la critique pense avoir été destinée à un cercle privé réuni à l’occasion de noces, aurait-elle fait sens si elle avait été jouée en tant qu’intermède comique à un grand spectacle, devant plusieurs milliers de spectateurs ? Cette possibilité, discutée en 2021, a donné lieu à des mises en scène comparées sur les tréteaux et sur la vaste aire de jeu d’une trentaine de mètres de diamètre, entourée de gradins rassemblant plus de trois mille personnes, un modèle 3D construit en croisant plusieurs comptabilités, descriptions et images sur les mystères français des XVe et XVIe siècles.

Capture vidéo 7.2. ARCHAS, modélisation de la foule. La foule, qui permet de tester les interactions avec un grand public, a été générée par duplication d’une dizaine de personnages-modèles. Ce choix vise à atténuer l’uncanny valley effect11 qui pourrait troubler la capacité des étudiants et étudiantes à travailler dans le monde virtuel. (Design et ré>alisation de l’expérience RV : Archeovision Production, http://archeovision.cnrs.fr/). https://hdl.handle.net/20.500.12434/3af52644

Capture vidéo 7.3. ARCHAS, modélisation des spectateurs. Des mannequins, réunis autour d’un prototype de tréteau, tapent des mains. Toutefois, ce geste est rarement décrit par les sources des années 1500. Par souci de précision, il a ensuite été remplacé par des mouvements corporels, en écho aux adresses conclusives qui, dans les pièces du XVIe siècle, invitent souvent le public à chanter et à danser à l’issue de la représentation. (Design et réalisation de l’expérience RV : Archeovision Production, http://archeovision.cnrs.fr/, à partir des recherches d’Estelle Doudet).

https://hdl.handle.net/20.500.12434/b80327d1

Interpréter des possibles : de l’immersion ludique à la pratique théâtrale

La rétro-architecture12 virtuelle est une forme de recherche qui s’attache souvent à des bâtiments théâtraux célèbres pour la valeur patrimoniale de ce qui y a été joué. La reconstruction 3D de ces théâtres permet alors d’enrichir notre compréhension des pièces qui y ont été mises en scène, tout en facilitant la médiation des savoirs scientifiques vers des publics élargis, d’autant plus intéressés que ces œuvres occupent une place importante dans notre canon culturel. Mais travailler sur les spectacles joués sur des scènes éphémères entre 1450 et 1550 déplace cet enjeu patrimonial. Bien qu’ils forment un corpus riche de plusieurs centaines de pièces, les jeux dramatiques en français des XVe et XVIe siècles sont aujourd’hui quasiment absents de nos scènes commerciales et, par extension, de la culture théâtrale partagée par la majorité des artistes et des publics au XXIe siècle. Leurs principaux lieux de représentation sont désormais les universités, où ils sont essentiellement envisagés comme des objets d’étude et d’enseignement historique.

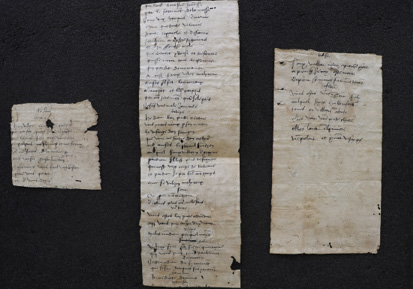

Malgré ou peut-être grâce à cette audience réduite, ces sources s’avèrent en revanche un champ d’enquête stimulant pour réfléchir à la jouabilité, une notion que les arts du spectacle partagent avec les technologies interactives, comme la RVI. Pourquoi certaines pièces ou certaines formes de spectacles sont-elles devenues injouables ? Où et comment ont-ils été joués à l’époque de leur création ? Seraient-ils rejouables aujourd’hui dans d’autres lieux et pour d’autres publics ? En se consacrant, sans s’y limiter, à l’interprétation des premiers témoignages dramatiques conservés des territoires de l’actuelle Suisse romande aux XVe et XVIe siècles13, un enseignement comme ARCHAS n’ambitionne pas de redonner une valeur patrimoniale à des sources souvent peu connues, même des spécialistes. Son objectif est plutôt de construire concrètement un parcours de formation qui permette aux étudiants et étudiantes de circuler entre les archives locales, où se trouve en général l’essentiel de la documentation historique sur les spectacles étudiés, et les lieux où l’on peut interpréter ces spectacles en les rejouant, qu’il s’agisse des salles de l’université aménagées pour la pratique théâtrale ou des clusters informatiques générant les simulations 3D des anciennes scènes éphémères. (voir fig. 7.4 et 7.5)

Ont été travaillés un classique marginal de l’histoire du théâtre, la tragédie d’Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze jouée à Lausanne en 155014 (ARCHAS 2020) ; les pièces fantômes que sont les rôlets de farces conservés aux Archives de l’État de Fribourg, outils de répétition pour acteurs autour de 150015 (ARCHAS 2021) ; des jeux militants catholiques et protestants des années 153016 ayant désormais perdu leur actualité (ARCHAS 2022) ; des mystères de martyres et des procès de sorcellerie dans le sillon alpin au XVe siècle (ARCHAS 2023). Dans tous les cas, textes dramatiques et documents d’archives sont étudiés à parts égales17 et travaillés comme des possibles auxquels il s’agit de redonner lieu. Des lieux et des contextes historiques anciens, expérimentés virtuellement ; des lieux réels, salles de travail et contextes d’aujourd’hui dans lesquels se jouent les performances réflexives que les étudiants et étudiantes d’ARCHAS élaborent chaque année.

Fig. 7.4. Aux Archives cantonales vaudoises, les participants et participantes à ARCHAS 2020 consultent les archives de l’académie de Lausanne au XVIe siècle pour y retrouver trace des élèves ayant joué Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, première tragédie en français créée en 1550.

Fig. 7.5. AEF Littérature 18.1-3. Les Archives de l’État de Fribourg conservent dix-neuf rôlets d’acteur provenant de treize pièces différentes, majoritairement comiques. Ces documents auraient servi à des répétitions d’acteurs en pays de Vaud au début du XVIe siècle. Les rôlets des farces La Présentation des joyaux et La Fontaine de jouvence ont été remis en scène lors d’ARCHAS 202118. Photographie © Natalia Wawrzyniak.

L’approche de recherche créative, qui donne son nom à ARCHAS, suggère que le résultat à atteindre n’est pas une réalisation artistique, comme cela est le cas de la recherche-création, et ce bien que, comme dans cette forme de recherche partenariale, le travail d’encadrement des élèves soit pris en charge à parts égales par des universitaires et par des artistes, invités chaque année. Le résultat attendu est pédagogique et critique : apprendre à réfléchir aux apports et aux limites de plusieurs méthodes d’interprétation des sources historiques du théâtre. Il s’agit, entre autres, de la lecture analytique des textes, traditionnelle dans les études littéraires ; du reenactment historique, qui tente de retrouver les techniques de jeu des acteurs du passé19 ; de la dramaturgie historique appliquée, qui cherche à comprendre comment réactualiser le sens des pièces anciennes pour des publics contemporains20 ; et, bien entendu, des technologies comme la réalité virtuelle, dont la dimension ludique est ici orientée vers un serious game à objectif spécifique, à savoir l’étude pratique du fonctionnement des scènes éphémères des XVe et XVIe siècles.

Pour faciliter l’acquisition et la réflexion sur ces méthodes, ARCHAS se présente comme un enseignement d’une durée d’un semestre, réalisé en groupes de travail et scandé par trois étapes : l’étude des sources dramatiques au programme, ainsi que des archives des représentations ; l’identification de problèmes d’interprétation, testés tour à tour en environnement virtuel et réel ; et la proposition d’une courte mise en scène expérimentale, discutée devant les formateurs et formatrices et le reste du groupe.

Dans ce processus d’apprentissage, la réalité virtuelle est un outil parmi d’autres ; mais son potentiel interactif lui donne une forte capacité de problématisation. C’est la raison pour laquelle, alors que de nombreux programmes de recherche utilisant les technologies 3D placent leurs usagers en position de spectateurs, le dispositif pédagogique d’ARCHAS invite les élèves à jouer alternativement le rôle d’observateurs et celui d’acteurs d’un spectacle afin de varier autant que possible les points de vue sur le fonctionnement des scènes éphémères (voir fig. 7.4, capture vidéo 7.4).

Le processus de travail d’ARCHAS permet plusieurs gestes d’appropriation. En se familiarisant avec les archives (textes dramatiques dans leurs manuscrits et imprimés originaux, comptabilités, témoignages, etc.), les élèves s’initient d’abord aux contextes matériels et socio-culturels dans lesquels les pièces étudiées ont été produites. Parallèlement, l’analyse à la table des textes va de pair avec un atelier d’écriture créative. La langue, la versification et les outils rhétoriques des sources font l’objet d’un travail de pastiche, avant, parfois, d’être modernisés.

Capture vidéo 7.4. Extrait du film Études théâtrales et réalité virtuelle, Centre de soutien à l’enseignement, UNIL, 2021 (film entier disponible en ligne). Une étudiante fait l’expérience virtuelle d’un tréteau sous la conduite d’Estelle Doudet. L’immersion pouvant produire une déstabilisation cognitive des élèves, des séances d’entraînement les familiarisent aux environnements virtuels et leur transmettent les informations utiles sur les contextes de fonctionnement des anciens théâtres. https://hdl.handle.net/20.500.12434/aa826878

La RVI offre ensuite la possibilité d’évoluer physiquement dans les espaces immersifs et de vivre des interactions simulées afin de réfléchir au fonctionnement des relations théâtrales induites par les anciennes scènes éphémères. Enfin, en nouant chaque année un dialogue avec des artistes qui initient à différentes approches interprétatives, les saisons d’ARCHAS incitent à réfléchir aux enjeux de la réactualisation – possible ou impossible – de pièces qui ne sont plus jouées.

Fig.7.4. De 2020 à 2022, les artistes invitées, Nicolas Zlatoff, Charles di Meglio et Léa Katharina Meier ont proposé différentes approches pour interpréter les pièces au programme : analyse-action, jeu rhétorique, jeu clownesque.

D’autre part, les personnages virtuels qui peuplent les environnements immersifs sont dotés de réactions (arrivées ou départs, suivi du regard, rires, huées, etc.), déclenchables ad libitum depuis l’ordinateur central. Grâce à cette fonctionnalité, les étudiantes et étudiants enrichissent leurs réflexions en travaillant sur plusieurs relations envisageables entre des performeurs et des récepteurs qui seraient, selon les contextes analysés, complices, hostiles ou indifférents. Ce faisant, ils et elles font nécessairement intervenir leur sensibilité dans l’interprétation de ces relations. Mais cet anachronisme est heuristique : d’une part, parce que la communication qui a effectivement pu se nouer entre public et joueurs sur tréteaux au XVe siècle, par exemple, est peu documentée ; d’autre part, parce que l’investissement imaginaire, sensoriel et réflexif des élèves au moment de ce travail en immersion leur inspire des hypothèses scientifiquement valides, par exemple concernant les techniques de jeu probables des acteurs et les réactions possibles des spectateurs. Ces pistes d’interprétation sont ensuite réinvesties dans les réflexions sur les manières dont les pièces étudiées pourraient être rejouées sur des scènes et face à des audiences d’aujourd’hui (captures vidéo 7.5 et 7.6).

Les membres d’ARCHAS travaillent en groupes, chaque groupe assumant alternativement plusieurs rôles. Les uns mettent un casque pour travailler, sous la direction d’une historienne, plusieurs mises en gestes, en voix et en scène dans différents environnements virtuels, en choisissant les plus pertinents selon les pièces au programme, par exemple en testant le jeu farcesque sur les tréteaux, ou une pièce militante dans l’amphithéâtre. Ces tests incluent des interactions scène-public, expérimentées grâce aux réactions des personnages virtuels déclenchées via l’ordinateur. D’autres groupes observent le travail en cours grâce à un système de vidéoprojection qui permet de voir ce que regarde l’expérimentateur immergé. Parallèlement, le travail mené par l’ensemble des groupes avec l’artiste invité·e fait peu à peu évoluer les questions historiques en propositions théâtrales, finalement jouées, analysées et débattues en commun.

Capture vidéo 7.5. Extrait d’une vidéo de travail, ARCHAS, 2021, UNIL. Sous la conduite d’Estelle Doudet, l’étudiante Manon Lelièvre travaille sur tréteaux virtuels plusieurs formes d’adresse pour La Présentation des Joyaux. https://hdl.handle.net/20.500.12434/daf4b2ae

Capture vidéo 7.6. Extrait d’une vidéo de travail, ARCHAS, 2021, UNIL. L’étudiante Manon Lelièvre et l’étudiant Sylvain Grangier interprètent le rondeau final de La Présentation des joyaux devant le metteur en scène Charles di Meglio et le reste de la classe. https://hdl.handle.net/20.500.12434/6d314431

Problématiser le virtuel

Faire de la réalité virtuelle un outil de formation implique enfin de la prendre elle-même pour objet d’une réflexion critique. Si nous pensons que cette technologie ouvre de nouvelles perspectives pour enseigner et étudier l’histoire du théâtre dans les établissements scolaires et universitaires, nous sommes aussi intéressées par les frustrations qu’elle engendre – la simulation 3D a d’évidentes limites et ne permet pas de tout faire – et plus encore par les contradictions qui surgissent entre immersion virtuelle et art de la scène. Aussi, à chaque étape du processus de travail d’ARCHAS, sont observées et discutées les manières dont la RVI « fait problème », c’est-à-dire génère de nouvelles problématiques pour l’interprétation théâtrale21.

Ainsi de la co-présence, un enjeu crucial au théâtre, qui, tous les ans, donne lieu à de passionnants débats entre membres de l’Atelier. Comment s’approprier un corps d’acteur virtuel lorsque l’on porte un casque et que l’on évolue en réalité dans une salle de cours ? Comment interagir émotionnellement avec des simulations de spectateurs ? Que regardent donc les personnes qui, comme les étudiantes et les étudiants d’ARCHAS, ont pour mission d’observer comment leurs camarades, immergés dans l’environnement 3D, interprètent des acteurs des XVe et XVIe siècles, qui jouent eux-mêmes des personnages de fiction ? Autant d’interrogations qui font de la réalité virtuelle un instrument pédagogique en transformation permanente, ses fonctionnalités s’affinant année après année grâce aux suggestions étudiantes.

La réalité virtuelle immersive n’éclaire pas et ne peut éclairer toutes les zones d’ombre de l’histoire du théâtre. Mais une expérience pédagogique comme l’Atelier de recherche créative en histoire des arts du spectacle, même si elle n’est en rien un modèle, montre que cet outil fait désormais partie des questionnements méthodologiques qui se posent à celles et ceux qui étudient, enseignent et se forment dans ce domaine. La notion de virtuel, consubstantielle aux simulations 3D, est particulièrement stimulante sur le plan épistémologique. Elle rencontre en effet celles de possible historiographique, d’hypothèse interprétative, voire d’incertitude, si on entend celle-ci comme une disposition intellectuelle indispensable à la pensée critique. Apprendre à travailler dans l’incertitude, l’un des objectifs d’ARCHAS, est à la fois une méthode intellectuelle, un problème pratique en sciences humaines, et un outil d’enquête, que matérialise la RVI.

1 Anne Surgers, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Armand Colin, 2000, p. 169–196.

2 Graham A. Runnalls, « Records of Early French Drama. Archival Research on Medieval French Theater », Medieval English Theater, vol. 17, 1995, p. 5–19 ; Marie Bouhaïk-Gironès, « Comment faire l’histoire de l’acteur au Moyen Âge ? », Médiévales, no 59, 2010, p. 107–125, https://doi.org/10.4000/medievales.6109 ; Carol Symes, « The Medieval Archive and the History of Theater: Assessing the Written and Unwritten Evidence for Premodern Performance », Theater Survey, vol. 51, no 1, 2011 https://doi.org/10.1017/S0040557411000056.

3 ARCHAS, Université de Lausanne, https://wp.unil.ch/archas/. Cette formation, proposée par le Centre d’études théâtrales de l’UNIL, s’adresse non à de futurs praticiens professionnels, mais à des étudiantes et étudiants inscrits dans différents masters en sciences humaines au sein des quatre universités francophones de Suisse. Sur les différents systèmes de formations à la pratique et à l’histoire du théâtre dans cet espace, voir Estelle Doudet, « Remettre en jeu l’histoire du théâtre. Le cas de la Suisse occidentale », Mimos - Annuaire suisse des arts de la scène, band 23, 2024 (à paraître).

4 Le texte qui va suivre présente les principaux points de l’argumentation, tandis que des exemples sont exposés dans les images et vidéos accompagnées de légendes explicatives.

5 Le terme « théâtre » est employé en français et en italien dès cette époque, le plus souvent pour désigner les lieux de spectacle de l’Antiquité ; voir Frédéric Duval et Elisa Guadagnini, Le Théâtre antique au Moyen Âge. Étude des mots et des concepts dans les textes en français et en italien, Genève, Droz, 2024.

6 Michel Rousse, « L’espace scénique des farces », dans La Scène et les tréteaux. Le Théâtre de la farce au Moyen Âge, Paradigme, 2004, p. 93–102.

7 James Boyce et William E. Coleman (dir. et trad.), Officium Presentationis Beate Virginis Marie in Templo, Office of the Presentation of the Blessed Virgin Mary, Ottawa, Institute of Mediaeval Music, 2001.

8 Travail historique et conception numérique : Doudet (UNIL) et François Daniel (Archeovision Production) ; conception pédagogique : Doudet, Nadia Spang Bovey et Natalia Wawrzyniak (UNIL).

9 Voir par exemple Doudet, « Le théâtre, art des villes. Du récit des évolutions à l’exploration numérique des espaces », dans Ludmila Evdokimova et Françoise Laurent (dir.), Littérature urbaine, réalité médiévale ou concept historiographique ?, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 33–49.

10 La Présentation des joyaux à deux personnages, c’est assavoir le Sot et le Messager, Lyon, s.n. , 1619, p. 140–148 ; Émile Picot et Christophe Nyrop (dir.), Nouveau recueil de farces françaises des XVe et XVIe siècles, Paris, Morgand et Fatout, 1880, p. 181–189.

11 « L’effet de la vallée étrange » désigne la gêne cognitive que peuvent ressentir, selon le degré de réalisme choisi, les utilisateurs d’outils numériques imitant des réalités humaines. Christian Stein, « Uncanny Valley in Virtual Reality », dans Newton Lee (dir.), Encyclopedia of Computer Graphics and Games, Cham, Springer, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_177-1.

12 « Processus d’analyse de traces d’un bâtiment disparu pour en produire un modèle numérique le plus fidèle possible au regard des différents niveaux d’abstraction », Paul François, Outils de réalité virtuelle pour l’histoire et l’archéologie. Recherche, diffusion, médiation : le cas des théâtres de la Foire Saint-Germain. Synthèse d’image et réalité virtuelle, thèse de doctorat sous la dir. de Françoise Rubellin et Florent Laroche, l’École centrale de Nantes, 2021, p. 110, HAL Id : tel-03351927.

13 Voir Wawrzyniak, Doudet, Marion Rivoal, Premiers théâtres romands [base de données] (DaSCH), http://ark.dasch.swiss/ark:/72163/1/0119. L’outil a été réalisé dans le cadre du projet de recherche du Fonds national suisse 192400 Médialittérature. Poétiques et pratiques de la communication publique en français, XVe–XVIe siècles, dir. Doudet, https://medialitt.hypotheses.org/.

14 Théodore de Bèze, Abraham sacrifiant, [Genève, Conrad Badius], 1550 ; éd. Marguerite Soulié et Jean-Dominique Beaudin, Paris, Classiques Garnier, 2006.

15 Sur ces textes, Doudet, « Hantologies médiévales : les écritures du spectacle face à l’archéologie des média », dans Anne-Cécile Le Ribeuz-Koenig et Marc Arino (dir.), Le Moyen Âge mort-vivant, Tropics n° 9, 2020, https://tropics.univ-reunion.fr/accueil/numero-9

16 Mathieu Malingre, Moralité de la maladie de Chrestienté, [Neuchâtel, Pierre de Vingle], 1533.

17 Sur cette approche, Bouhaïk-Gironès et Doudet, « The Making of French Theater », dans Clare Finburgh Delijani (dir.), A New History of French Theater, Cambridge, 2024 (à paraître).

18 Rôles du Vilain et de la Femme, La Fontaine de Jouvence, Archives de l’État de Fribourg, Aebischer Littérature 6.1–4 et 18.1–3 ; Paul Aebischer (dir.), « Quelques textes du XVIe siècle en patois fribourgeois (Deuxième Partie) », Archivum romanicum, vol. 7, 1923, p. 292–304 ; Rôle du Fol, La Présentation des Joyaux, Archives de l’État de Fribourg, Aebischer Littérature 7.1–3 ; Aebischer (dir.), « Fragments de Moralités, Farces et Mystères retrouvés à Fribourg », Romania, vol. 51, 1925, p. 518–521.

19 Pour un exemple de cette approche, voir les productions du Théâtre Molière Sorbonne (dir. Georges Forestier et Michaël Bouffard), Théâtre Molière Sorbonne, https://moliere.sorbonne-universite.fr/

20 Charlotte Bouteille et Tiphaine Karsenti, « Des formes fossilisées du temps. Retour sur des expériences de recherche-création », L’Esprit Créateur, vol. 62, no 2, 2022, p. 75–88, 10.1353/esp.2022.0015.

21 Doudet, Wawrzyniak, Spang Bovey et Daniel, « A Problematic or a Problematising Tool? Virtual Reality and Practical Training in Theatrical Interpretation in the Creative Research Workshop in the History of Performing Arts », Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (à paraître).