8. Brève de méthodologie :

Archéologie théâtrale en Bretagne. Tentative de reconstitution en 3D du « Vieux Théâtre » de Morlaix.

©2024 Rafaël Magrou, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.08

Résumé

À Morlaix, en Bretagne, un théâtre abandonné a suscité l’intérêt d’un groupe d’étudiantes de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Durant une semaine, elles ont visité, étudié, relevé, modélisé et ainsi contribué à rendre compréhensible ces vestiges du XVIIIe siècle, profondément transformés à la fin du XXe siècle. Invisible depuis la rue, son état de délabrement permet de saisir l’essentiel de la composition de la salle, tandis que la partie scénique a totalement disparu. À partir de documents d’archives, d’une enquête sur place et de relevés de détails, les étudiantes ont échafaudé des hypothèses de reconstitution à différents moments de ce témoin scénique régional. À l’aide d’outils numériques, elles ont pu, dans un temps restreint, reconstituer en partie cet ouvrage avant que cette construction ne disparaisse totalement (workshop intensif 27 septembre-1 octobre 2021). À l’issue d’une semaine de recoupements et de recollements, elles ont présenté à des élus locaux, à des riverains comme à l’Architecte des Bâtiments de France le résultat certes partiel mais révélateur de l’intérêt de cet ouvrage oublié.

Abstract

In Morlaix, French Brittany, an abandoned theatre caught the attention of a group of students from the École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Over the course of a week, they visited, studied, surveyed and modelled this eighteenth-century building, which was radically transformed by the end of the twentieth century. Invisible from the street, the dilapidated state of the building allows one to grasp the essence of the room’s composition, while the stage area has completely disappeared. Based on archival documents, an on-site investigation and detailed surveys, the students came up with hypotheses for reconstructing this regional landmark at different points in time. Using digital tools, they were able to redesign part of the structure in a very short space of time (intensive workshop 27 September-1 October 2021), before it disappeared altogether. After a week of cross-checking and piecing together the data, the students presented the fruits of their labour to local councillors, residents and the Architecte des Bâtiments de France (a government official), their admittedly partial results revealing the interest of this forgotten structure.

En France les témoins d’architectures dédiées au théâtre du XVIIIe siècle sont rares. Certains ont fait l’objet de restauration, d’autres ont été éradiqués afin de faire place à d’autres opérations parfois vouées au spectacle vivant suivant des aménagements adaptés aux besoins contemporains, ou plus fréquemment pour laisser place à d’autres projets immobiliers (le théâtre de l’Ambigu-Comique à Paris par exemple, démoli en 1966 pour y ériger un immeuble de bureaux). Consacré à la disparition d’édifices remarquables, l’ouvrage de Louis Réau (Histoire du vandalisme, Paris, Robert Laffont, rééd. 1994) rappelle la présence de ces bâtiments, remémorant des lieux disparus tombés dans les oubliettes de l’histoire. Les historiens n’ont de cesse d’exhumer ces exemples afin d’étayer et de consolider le fil narratif des typologies et des usages de ces siècles passés. Ces objets construits caractérisés sont, comme c’est le cas ici, des objets d’analyse intéressants pour une étude de cas pédagogique, afin de sensibiliser de futurs architectes à l’histoire des lieux de spectacle comme à la nature patrimoniale, la « sauvegardabilité » de l’objet analysé et reconstitué.

Cette brève de méthodologie vise à mettre en lumière un lieu scénique caché, qui n’avait jusqu’à présent fait l’objet d’aucune exploration et qui était donc idéal pour l’expérimentation décrite dans les paragraphes qui suivent : il s’agit du « Vieux Théâtre » de Morlaix, transformé en laboratoire de recherche pédagogique en architecture. Sa date de construction est estimée à 1783, et le théâtre a définitivement fermé ses portes en 1888. Positionné en retrait de la rue, son dispositif d’entrée a été remplacé par des immeubles d’habitation. Son corps principal a été tronqué, la partie scénique a disparu pour accueillir un lieu de confection de pain, lui aussi délaissé. La partie salle a été exploitée plus tard par un imprimeur qui a refermé le U des balcons.

Au printemps 2021, nous avions découvert l’existence de ce lieu via les réseaux sociaux. En contactant le propriétaire – monsieur Gilles Baillet – qui a, in extremis, sauvé ce lieu abandonné de la démolition et de la spéculation immobilière dix ans auparavant, nous avons imaginé un workshop intensif sur place avec un groupe d’étudiants volontaires de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. À quelques enjambées du Théâtre du Pays de Morlaix inauguré en 1888 et restauré au début des années 2000, ce vestige jusqu’ici dénigré méritait selon nous une étude. D’une durée d’une semaine, cette incursion in situ avait pour objectif de tenter la reconstitution de son état originel. Dans un temps très court, à partir du relevé de l’existant, le groupe a recoupé les sources, en considérant d’une part les documents versés aux archives municipales (coupures de presse, gravures d’époque, programmes, etc. mais aucun document graphique sur la salle), et d’autre part en appréhendant cet objet spécifique par sa confrontation à des modèles architecturaux contemporains. Grâce aux échanges avec une guide-historienne locale – Corinne Le Noan, auteure d’un livre sur Le nouveau Théâtre de Morlaix 1873-1888 (Le Noan, 2021) –, aux témoignages recueillis et à la lecture des pièces qui y ont été jouées (entre autres, Le Mystère de Sainte-Tryphine), le groupe a tenté de recomposer une version probable, en proposant des scénarios hypothétiques sur son état originel.

En complément des documents papiers identifiés et recomposés, et d’une maquette physique qui a été expressément fabriquée, l’outil numérique a permis, d’une part, de construire un facsimile en 3D, et d’autre part, de simuler en vidéo les hypothèses volumétriques originelles potentielles. Ces maquettes blanches forment une première base de restitution autorisant de possibles travaux de recherche postérieurs, en vue de vérifications, d’appropriations, d’extensions : autant de compléments nécessaires qu’il serait bienvenu d’apporter en vue de constituer une documentation approfondie de ce lieu qui menace ruine. Compte tenu du temps imparti, cette exploration n’a pas prétention à réellement restituer le « Vieux Théâtre », notamment l’intérieur qui a subi de nombreuses amputations, même si, à l’issue de ce travail, il aurait été apprécié que cette production puisse servir à sensibiliser les services du patrimoine en vue de se pencher sur ce cas singulier d’architecture théâtrale. En effet, à défaut d’aide financière, le propriétaire ne peut plus porter à bout de bras cette construction, et, avant qu’il ne disparaisse, il est impératif de constituer une documentation témoignant de son existence, afin d’en laisser une trace.

En outre, l’objectif principal de ce workshop était avant tout pédagogique, afin de sensibiliser de futurs architectes à la notion de patrimoine, ici théâtral, et de les mener à faire l’effort de recomposer le puzzle à partir de sources diverses existantes, pour comprendre la constitution comme le fonctionnement spécifiques outils scéniques. Dès la première visite, l’idée de restaurer ou de recomposer ce « Vieux Théâtre » était de l’ordre de l’utopie étant donné l’absence de documents graphiques et la disparition totale de la partie scénique, laquelle ne pouvait appeler qu’une hypothèse de reconstitution. En somme, il s’agissait aussi de faire bon usage, au moment opportun, des logiciels de modélisation pour proposer des hypothèses volumiques et spatiales plausibles en rendant visible ce qui a disparu à tout jamais.

Fin 2023, nous avons appris que, découragé, le propriétaire avait vendu ce bien, le vouant à une démolition certaine. Ainsi, cet atelier intensif a permis de constituer les seuls éléments tangibles de cette architecture scénique qui aura bientôt disparu, constituant la mémoire de ce qui a été et ne sera bientôt plus.

***

Équipe étudiante composée de Valeria Babii, Sarah Barakat, Eva-Léna Chaudel, Rim Falakha, Paola Madjalani, Zineb Ouertani et Juliette Vincens de Tapol.

Enseignant-chercheur : Rafaël Magrou

Fig. 8.1. Photographie © Rafaël Magrou.

Vue de l’intérieur du Vieux Théâtre de Morlaix depuis le deuxième balcon vers la façade d’entrée. Prise lors d’une première visite, en mars 2021, en guise de repérage et pour l’organisation du workshop, cette prise de vue montre l’état du théâtre et de ses attributs, avec sa salle en forme de U, superposant les niveaux. Les planchers comme les balustrades sont décrépis et en état d’effondrement, raison pour laquelle le workshop intensif s’est attelé dans un temps bref à explorer ce vestige du XVIIIe siècle. Postérieurement, des vues ont été faites par drone dans l’édifice comme dans son environnement afin de tenter de déceler d’autres indices aidant à sa reconstitution.

Fig. 8.2. Photographie © Magrou.

Présentation du travail effectué lors de la semaine de workshop intensif à Morlaix, dans les murs du Vieux Théâtre, par le groupe d’étudiantes impliquées dans cette exploration. Pris depuis le premier balcon, ce cliché montre le mur qui obstrue la partie où se situait la scène et expose une galerie qui a été créée par l’exploitant imprimeur ayant occupé les lieux au XXe siècle. Projetée sur un drap installé pour l’occasion, la recherche est partagée auprès de divers intervenants : historienne, élue locale, architecte des Bâtiments de France, documentaliste des archives municipales et des riverains ayant contribué à la faisabilité de ce travail. Une maquette en carton est venue compléter les vues en 3D fabriquées pour cette étude.

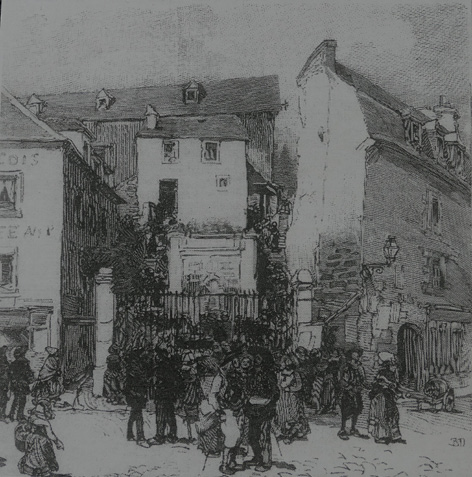

Fig. 8.3. Dessin de M. Gérardin, d’après les croquis de M. L. Tynaire, envoyé spécial à Morlaix, Le Monde Illustré, 21 avril 1888, 32e année, n° 1621, p. 256. Photographie © Gallica BnF,

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377167j/f11.item.

Ce dessin montre le dispositif d’entrée du théâtre, depuis la place E. Souvestre à l’arrière de l’actuelle mairie de Morlaix. Une autre lithographie fabriquée sous un autre angle permet de compléter cette composition. Derrière une grille en fer forgé, un système de double escalier contourne un édicule (possiblement une fontaine) afin d’accéder à un niveau supérieur où se dresse une petite bâtisse jouxtant le corps principal du théâtre. Par supposition, il s’agirait là de la billetterie et potentiellement d’un bureau ou d’un petit logement à l’étage supérieur. Aucun document n’a été trouvé sur l’architecture de la salle ni sur la composition de la scène. Seule une photo resserrée au cadre de scène, sommaire, montre l’exiguïté du lieu. Le peu de documentation lié à cet édifice appelle nécessairement à faire des suppositions ; une étude plus approfondie permettrait de compléter ces ressources pour conforter certaines hypothèses (voir Marthe Le Clech, Bretagne d’hier et d’aujourd’hui, Morlaix tome I, édité par l’auteur, 1993).

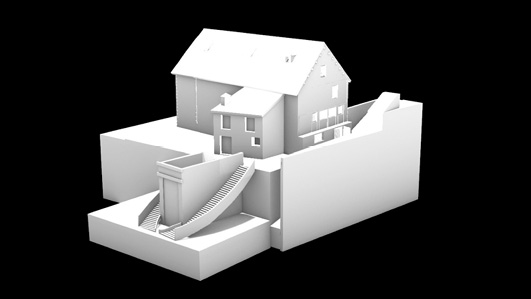

Fig. 8.4. Assemblage de vues du théâtre avant-après en 3D, maquette en blanc réalisée par les étudiantes. Photographie © ENSA Paris-Malaquais.

Ces vues tridimensionnelles (angle ici sélectionné pour mieux appréhender le dispositif d’accès) montrent bien la différence de volumétrie du théâtre, entre celle, estimée, de 1783 ayant pu perdurer jusqu’en 1888 (voir fig. 8.3), et celle d’aujourd’hui. À partir de cette recomposition, il faudrait pouvoir l’intégrer dans le tissu existant et antérieur, toujours d’après les documents existants, afin de saisir l’inscription de ce lieu dans son contexte, et ainsi préciser plus particulièrement son statut, d’après les informations existantes, d’une salle privée à usage public. À partir de ces reconstitutions numériques, une vidéo de chaque état (avant et aujourd’hui) permet d’apprécier les séquences d’accès comme la découverte de l’intérieur du théâtre, à deux époques différentes et ainsi de mesurer les modifications et les altérations volumétriques.

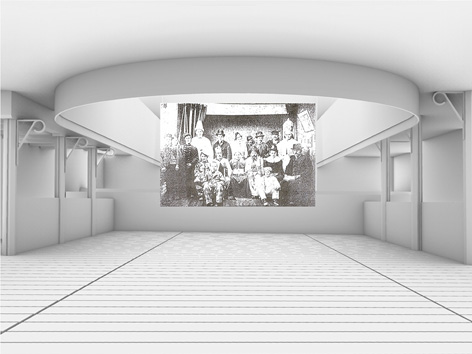

Fig. 8.5. Vue intérieure extraite de la vidéo reconstituant le volume du théâtre à sa date de construction supposée (1783) ou encore de sa rénovation (1839). Vidéo © ENSA Paris-Malaquais. Avec incrustation de la photographie de M. Fougère à Morlaix, mentionnée dans Le Monde illustré, 21 avril 1888, 32e année, n° 1621, p. 249 (en légende du dessin réalisé d’après cette photographie). Archives municipales de Morlaix.

Cette reconstitution de l’intérieur propose l’hypothèse suivante : le mur érigé dans le théâtre existant, a priori au cadre de scène, est en fait établi sur l’avant-scène, en tronquant les galeries supérieures. La salle aurait été plus allongée qu’il n’y paraît. C’est l’écartement des poteaux qui a notamment induit ce scénario, mais aussi la jauge estimée à près de 400 personnes, ce qui paraissait peu probable dans la volumétrie parvenue jusqu’à nous. Dans le cadre de scène, nous avons incrusté l’image illustrant la scène avec son rideau et les acteurs d’une pièce posant au bord de plateau. En outre, le parterre accueillait potentiellement un public debout, étant donné la hauteur de la scène.